「建築家・内藤廣 赤鬼と青鬼の場外乱闘 in 渋谷」開幕レポート。渋谷と益田を比較した展示にも注目

渋谷ストリーム ホールで、建築家・内藤廣による展覧会「建築家・内藤廣 赤鬼と青鬼の場外乱闘 in 渋谷」がスタートした。会期は8月27日まで。

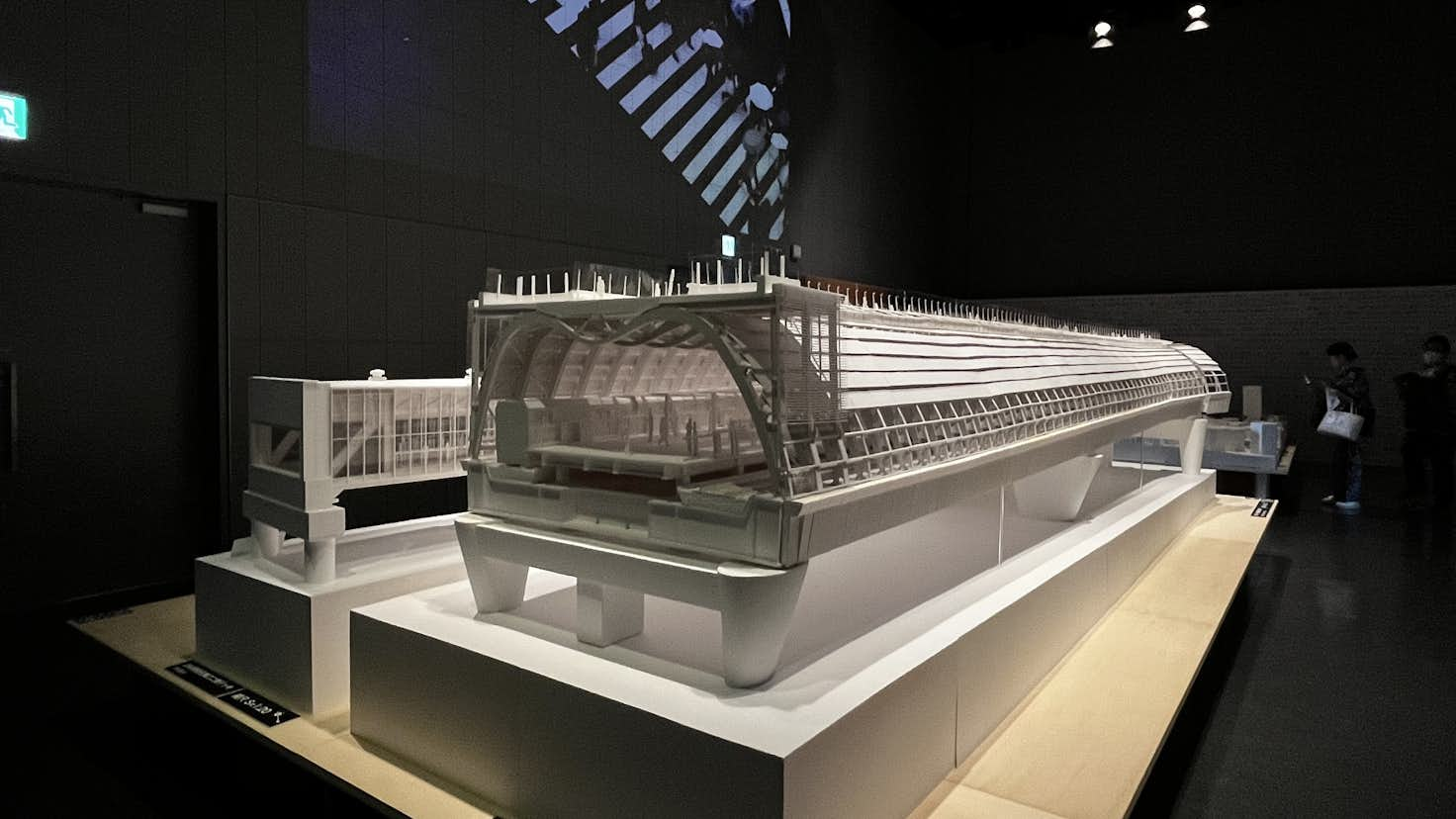

建築家・内藤廣といえば、東京メトロ銀座線渋谷駅のM型アーチをはじめとする、周辺の再開発に携わる人物として知られている。そんな内藤による展覧会「建築家・内藤廣 赤鬼と青鬼の場外乱闘 in 渋谷」が渋谷ストリーム ホールで始まった。会期は8月27日まで。

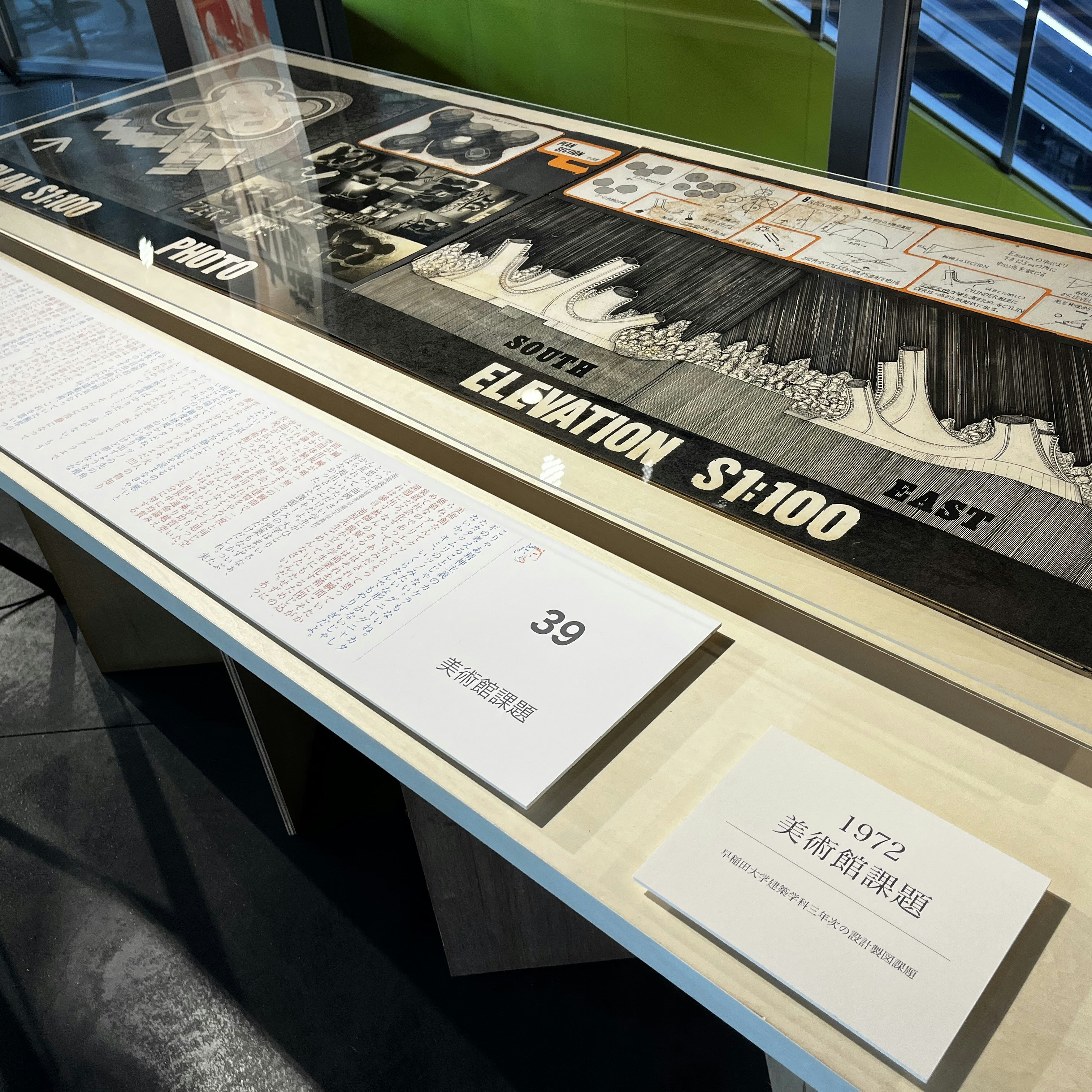

同展は、2023年に島根県芸術文化センター「グラントワ」内・島根県立石見美術館(益田市)で開催された大規模回顧展「建築家・内藤廣/Built と Unbuilt 赤鬼と青鬼の果てしなき戦い」をもとに、渋谷ならではのかたちに再編されたものだ。3フロアからなる会場は、それぞれ「学生時代から代表作まで」「近年作・Unbuilt作品」「都市の対比:渋谷と益田」といった章立てで構成。内藤の思考を「赤鬼」と「青鬼」の視点で紐解くとともに、全45点のプロジェクトを通じて、その約半世紀にわたる建築思考に焦点を当てるものとなっている。

開幕に先立ち、内藤は「2年前、益田市で自身が20年も前に手がけた場所で展覧会を行った。東京からもたくさんの方が来てくださり、そこにいらした渋谷商店街の方々から『ぜひ渋谷でもやってほしい』とお声がけいただいたのが本展のはじまりだ」と開催経緯について述べるとともに、自身の思考を紐解く本展について「建築家という人間の頭のなかがどうなっているかを知ることができるおもしろい機会」であるとその意義についても笑顔で語っていた。