「建築家・内藤廣 なんでも手帳と思考のスケッチ in 紀尾井清堂」レポート(紀尾井清堂)。ひとりの建築家の手帳を介してたどる、40年間の思考の軌跡

東京・千代田区にある倫理研究所 紀尾井清堂で、「建築家・内藤廣 なんでも手帳と思考のスケッチ in 紀尾井清堂」が開催されている。建築家・内藤廣の思考の軌跡をたどる本展覧会をレポートする。会期は9月30日まで。

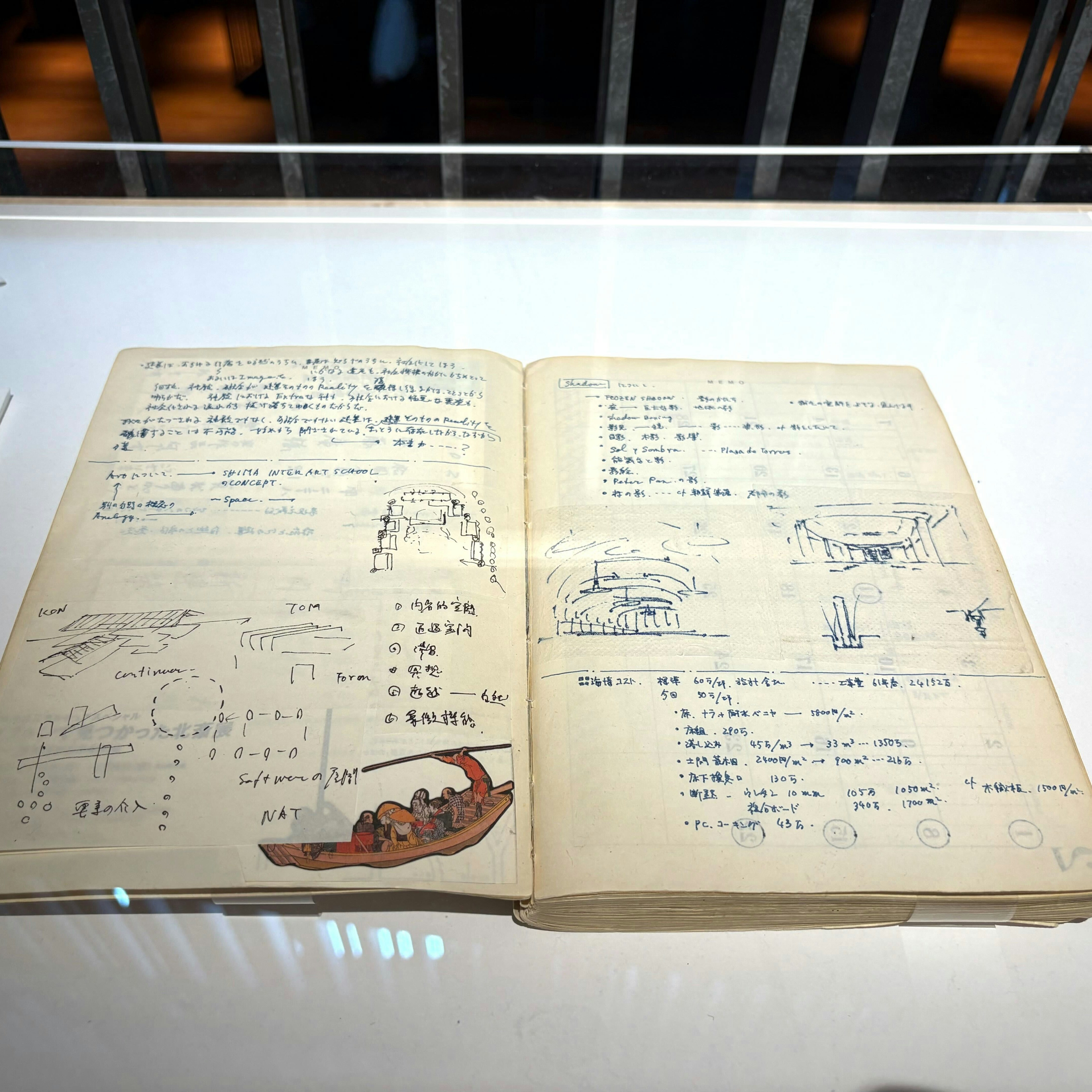

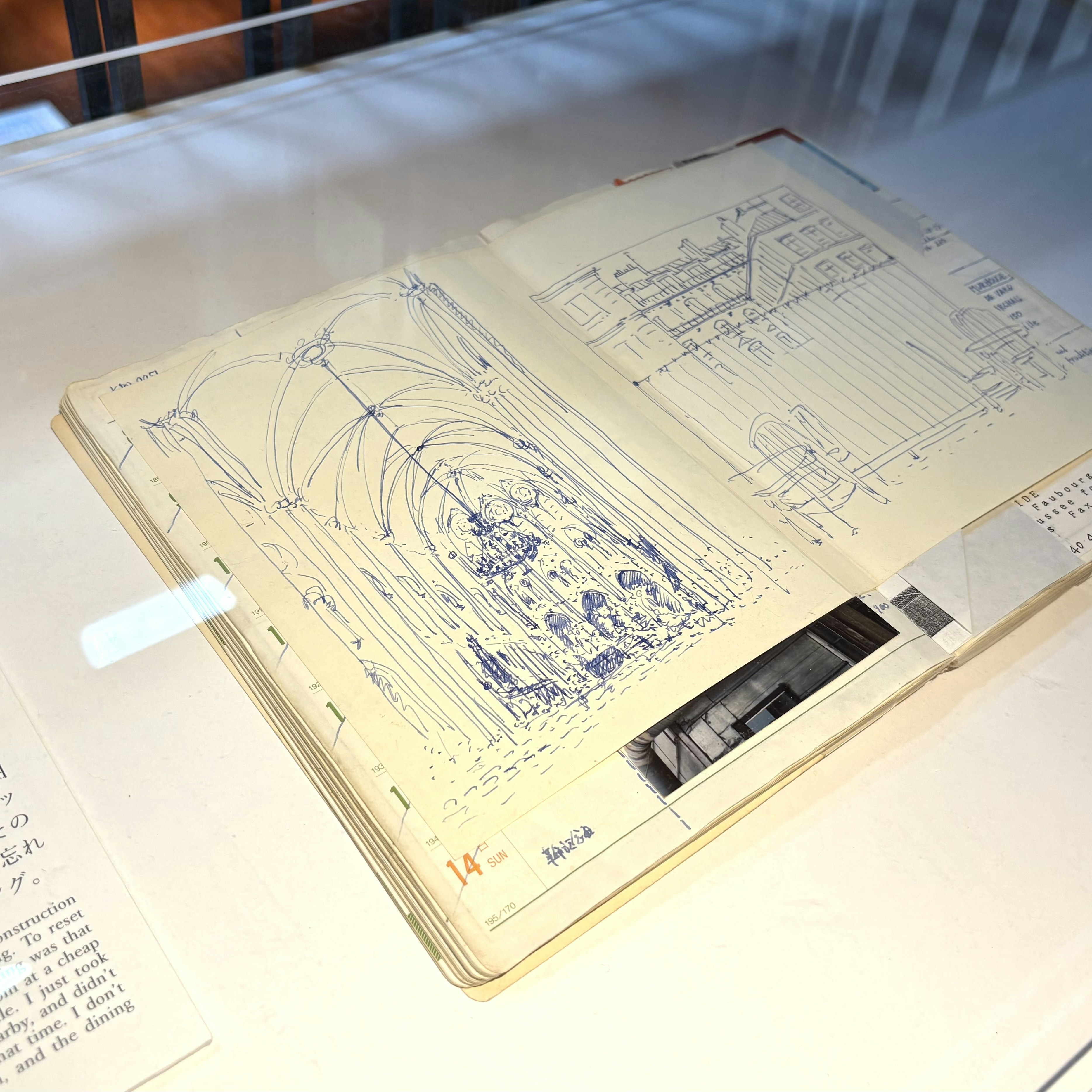

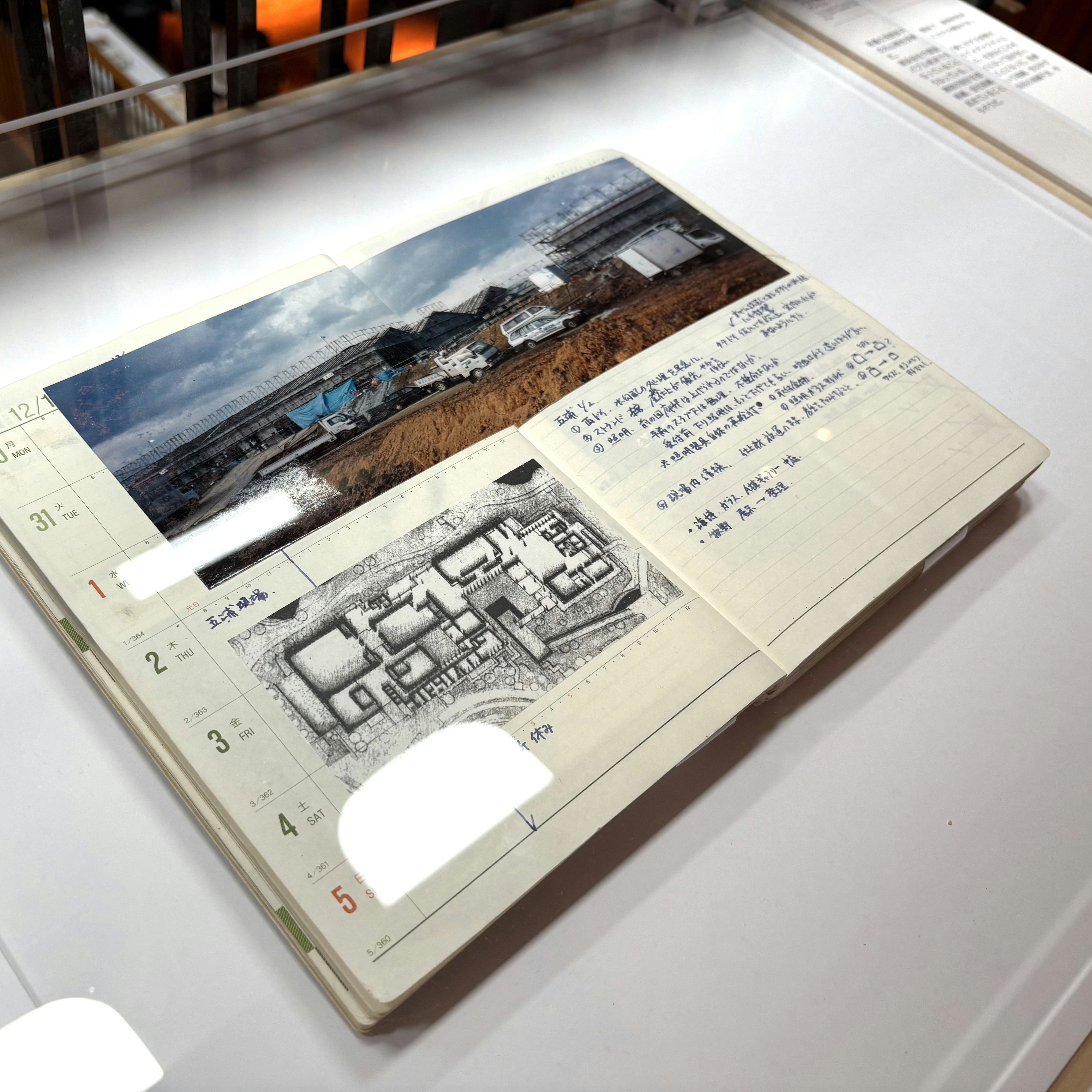

東京・千代田区にある倫理研究所 紀尾井清堂で、「建築家・内藤廣 なんでも手帳と思考のスケッチ in 紀尾井清堂」が開催されている。建築家・内藤廣の約40年分の手帳を年代別に公開した、内藤の思考の軌跡をたどる本展覧会。会期は9月30日まで。

内藤は、1976年に早稲田大学大学院修士課程を修了したのち、フェルナンド・イゲーラス建築設計事務所や菊竹清訓建築設計事務所を経て、1981年に内藤廣建築設計事務所を設立した。主な建築作品に、海の博物館や安曇野ちひろ美術館、とらや赤坂店、銀座線渋谷駅、富士高原研修所などが挙げられる。

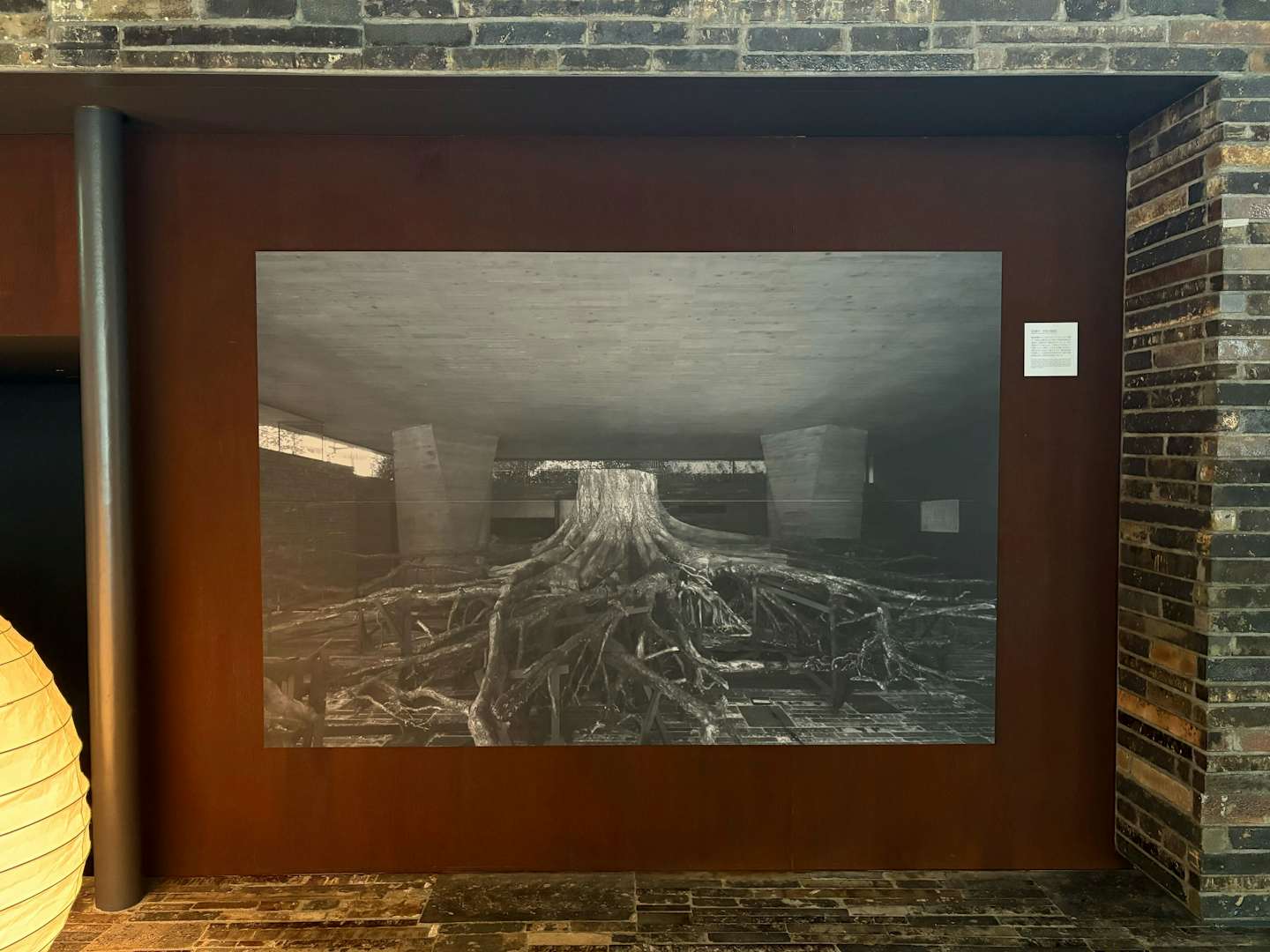

本展は、そんな内藤の作品のひとつである倫理研究所 紀尾井清堂で開催されている。紀尾井清堂は、一般社団法人倫理研究所の倫理運動を、対外的に発信するシンボルとして2020年に建設。一般社団法人倫理研究所の理事長・丸山敏秋は、機能を決めないで思ったようにつくってほしい、つくった後に機能はあわせる、という難題を内藤に託し、本施設が誕生した。

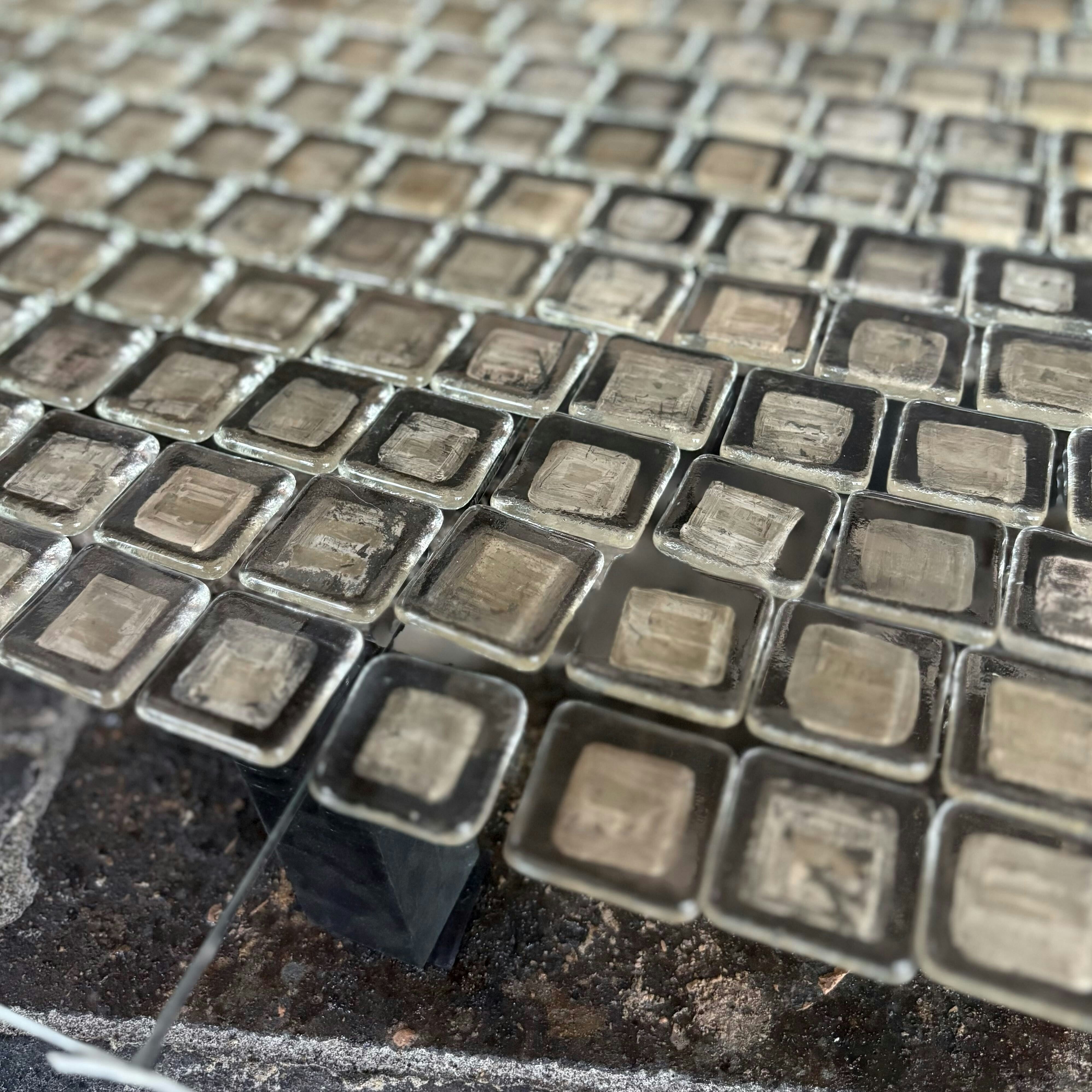

建物自体は5階建てとなっており、15m角のコンクリートキューブを4本の柱で持ち上げ、外間をガラスで覆うという特徴的な構成になっている。1階はピロティとなっており、2階以上は吹き抜け構造になっている。