「唐絵 中国絵画と日本中世の水墨画」(根津美術館)レポート。名品で追う「唐絵」の豊かな展開

14世紀、室町時代を中心に中国からもたらされ、日本でもそれを手本として多数制作された「唐絵」。日本画における規範のひとつである唐絵を優品で紹介する展覧会が根津美術館で始まった。会期は8月24日まで。※撮影は美術館の許可を得ています

「唐絵」の隆盛

「唐絵(からえ)」とは、もともとは中国から伝来した絵画と中国の文物を描いた日本の絵画を指していた。寛平6年(894)に遣唐使が停止されると中国との交流は限られたものとなり、国風文化の発展に合わせて制作されるようになるのが唐絵に対する「やまと絵」だ。

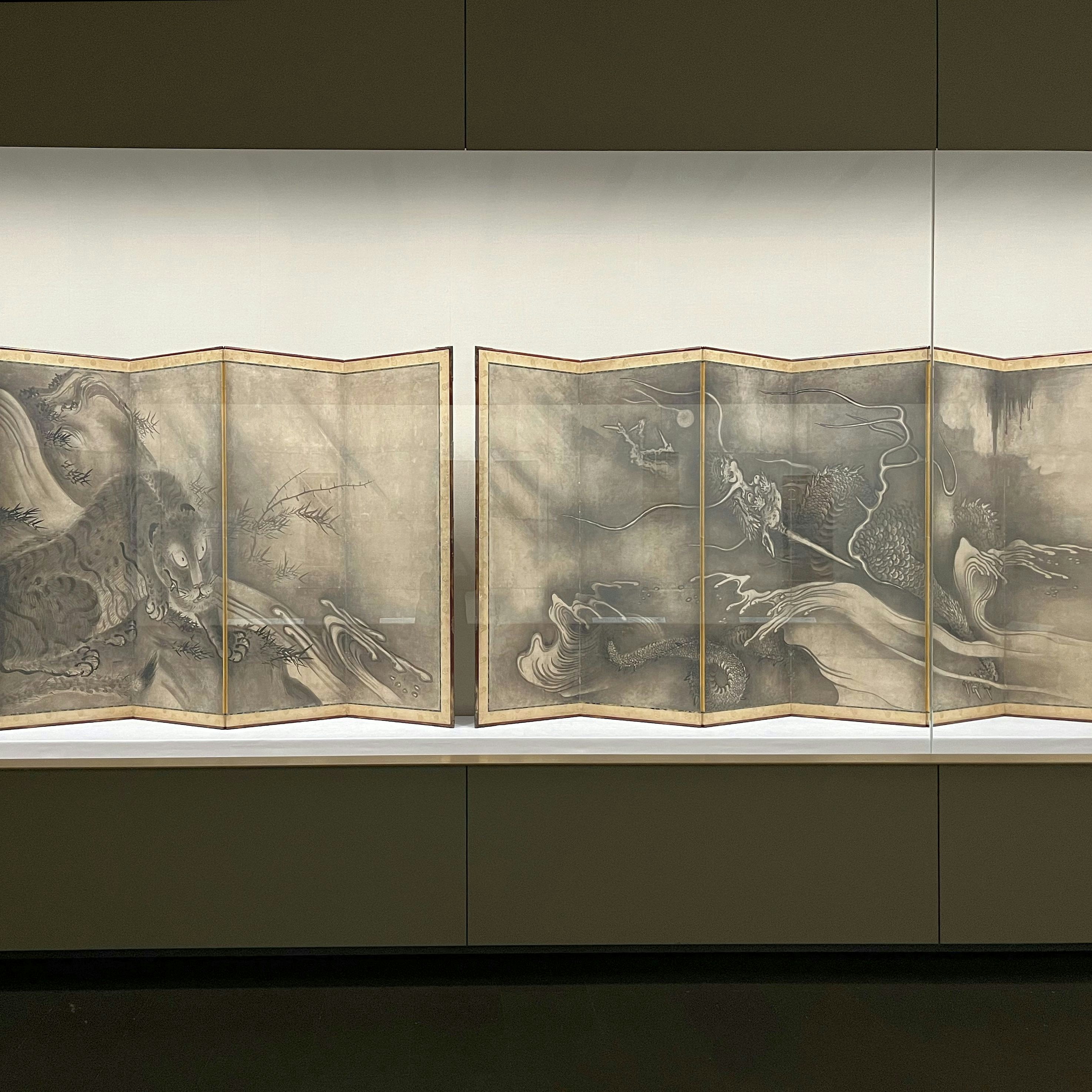

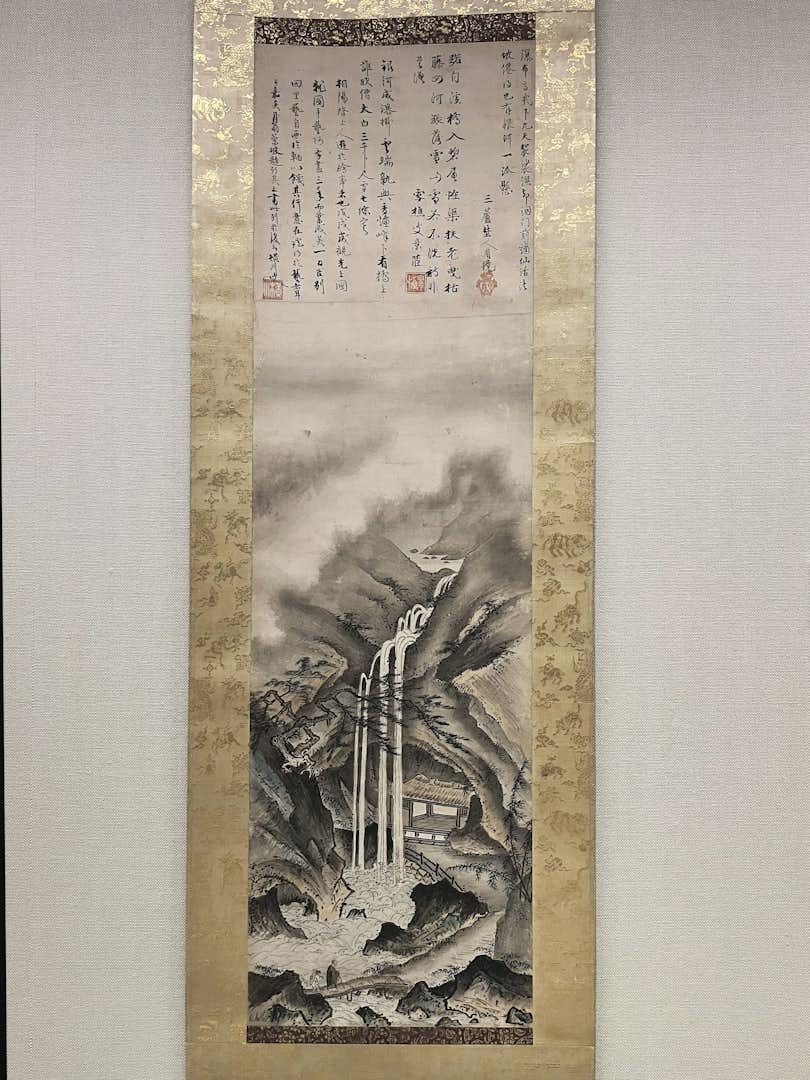

鎌倉時代には、禅宗とともに再び宋や元の文化が伝わるようになり、14世紀に足利氏が政権を握り、日明貿易が開始されると、より多くの交易品がもたらされ、そこには中国の画院で描かれた院体画(宮廷画家の絵画)や画僧による水墨画などの名品も含まれていた。将軍家をはじめ武家社会で舶来の文物が唐物(からもの)として珍重されるなか、絵画も唐絵と呼ばれて手本となり、それらに倣った和製の唐絵も多く制作されるようになる。中世に大陸から伝来した絵画は、日本画のひとつの規範として定着し、その後の豊かな展開の源流となっていくのだ。

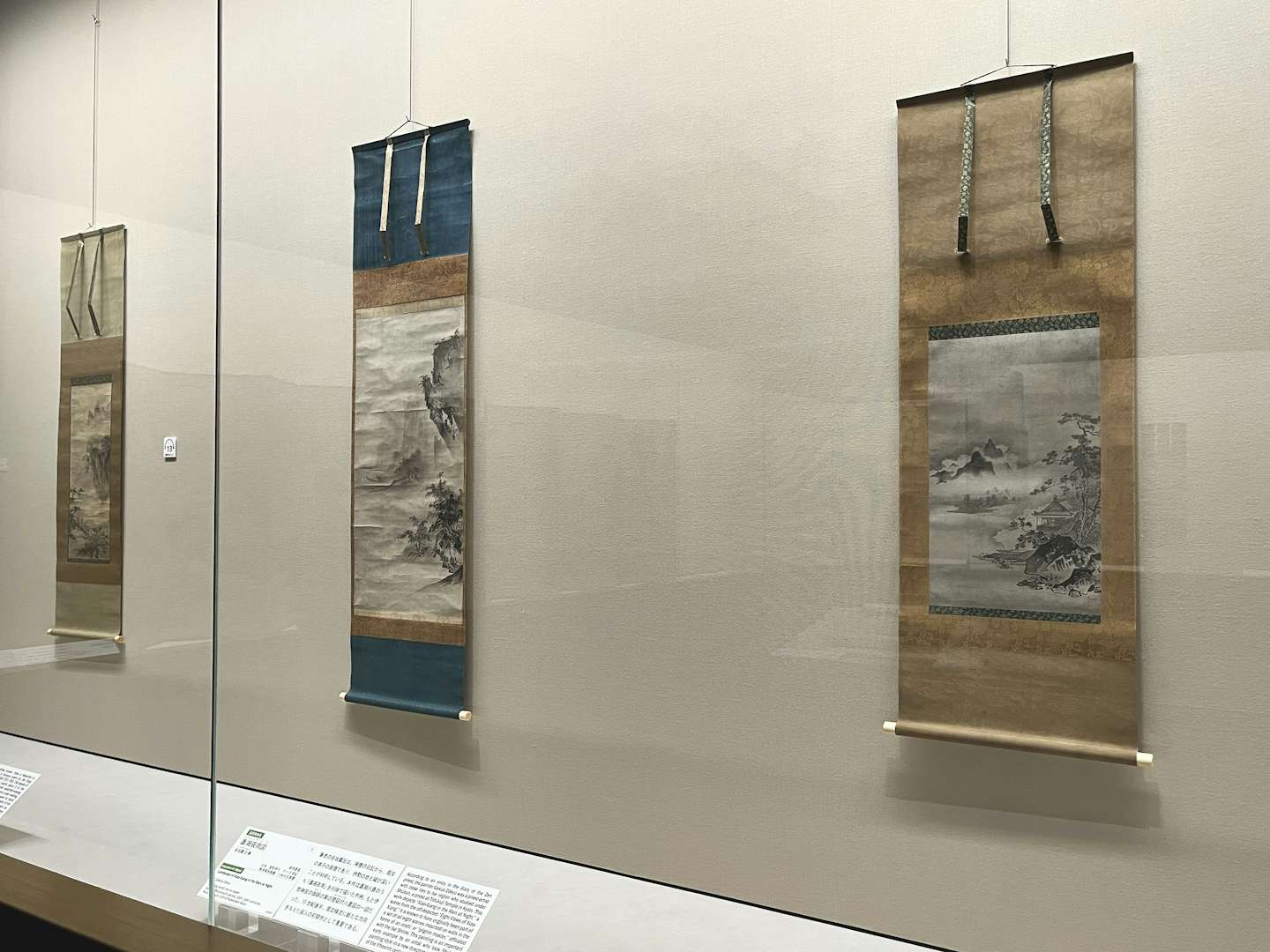

根津美術館が擁する7600件超のコレクションには、院体画をはじめとする中国絵画はもとより、室町幕府のお抱え絵師らが描いた水墨画も多く含まれており、その質と量は、国内の私立美術館でも最高レベルの優品揃い。「唐絵 中国絵画と日本中世の水墨画」は、この唐絵コレクションの中核をなす作品をまとめて紹介する展覧会だ。国宝2件、重要文化財9件を含む展示空間は、中国絵画の名品と、日本の水墨画の展開を重要作で追える貴重な機会となる。