根津美術館で恒例「国宝・燕子花図屛風」公開。重文の屛風も同時展示

今年も恒例の「国宝・燕子花図屛風」の公開が根津美術館で始まった。今回は国宝と重要文化財の3件の屛風が揃う華麗な空間が現前する。会期は5月11日まで。※写真は美術館の許可を得て撮影しています

カキツバタの花の季節の風物詩ともなっている根津美術館の尾形光琳作《燕子花図屛風》(国宝)の公開がスタートした。

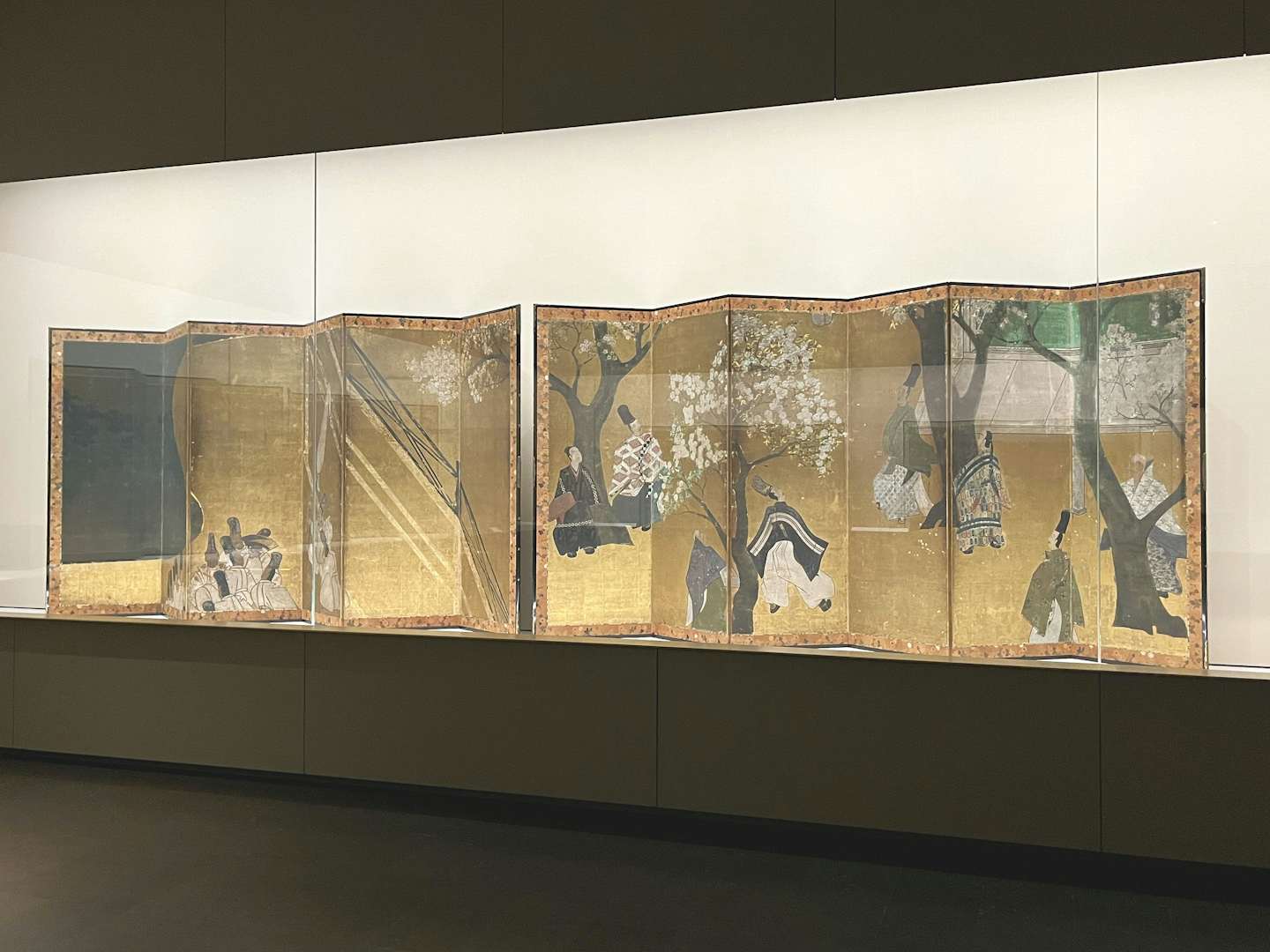

優れたコレクションで知られる根津美術館の所蔵品のうち国宝・重要文化財は100件におよぶが、日本近世の絵画作品は3件のみという。少ないと感じられるかもしれないが、上記の光琳作品に、円山応挙の《藤花図屛風》、鈴木其一の《夏秋渓流図屛風》(ともに重要文化財)といずれも6曲1双の金屛風の3件と聞けば、その豪華さに圧倒されるのではないだろうか。今年は同館の財団創立85周年にあたり、それを記念してこの3件が一堂に展示される。それぞれの作品を章とした3部構成で、各作品の真価を際立たせ、あるいは影響を感じさせる作品とともに紹介されて、その魅力を高めている。