渋谷パルコで「P.O.N.D. 2025」が開催中。アーティストらが生み出す重層的で豊かなグルーヴに注目

渋谷PARCOを舞台に、多彩なアーティストが集結するアート&カルチャーイベント「P.O.N.D.」の第6回がスタートした。テーマは「Swing Beyond / 揺らぎごと、超えていく。」。11月10日まで開催中のこのイベントをレポートする。

アート、音楽、ファッションなど、様々な表現が行き交う渋谷PARCO。4階のPARCO MUSEUM TOKYOをメイン会場とし、1階エントランスや4階共用スペースなどにも展示が広がる意欲的なアート&カルチャーイベント「P.O.N.D. 2025」では、アートディレクターをおおつきしゅうと、空間ディレクターを髙橋義明が務め、18組のアーティストが参加している。「Swing Beyond / 揺らぎごと、超えていく。」というテーマには、変化の激しい時代において、状況に流されず、自分なりの「スイング」をもって軽やかに進んでいく感覚を共有し、多様なリズムやまなざしが重なり合う空間を生み出す意図が込められている。

メイン会場に入ると、右手壁面には井澤茉莉絵による大きなペインティング作品《巨人の身じろぎ》が展示されている。作家は、「キャンバスを、水族館の水槽のような制限のある『環境』とみなし、その中でモチーフとなる生き物たちが育っていくようなイメージで描いています」とキャプションに寄せている。アクリル絵具のライトな質感により、巨人でありながら軽快な空気をまとう様子が伝わってくる。

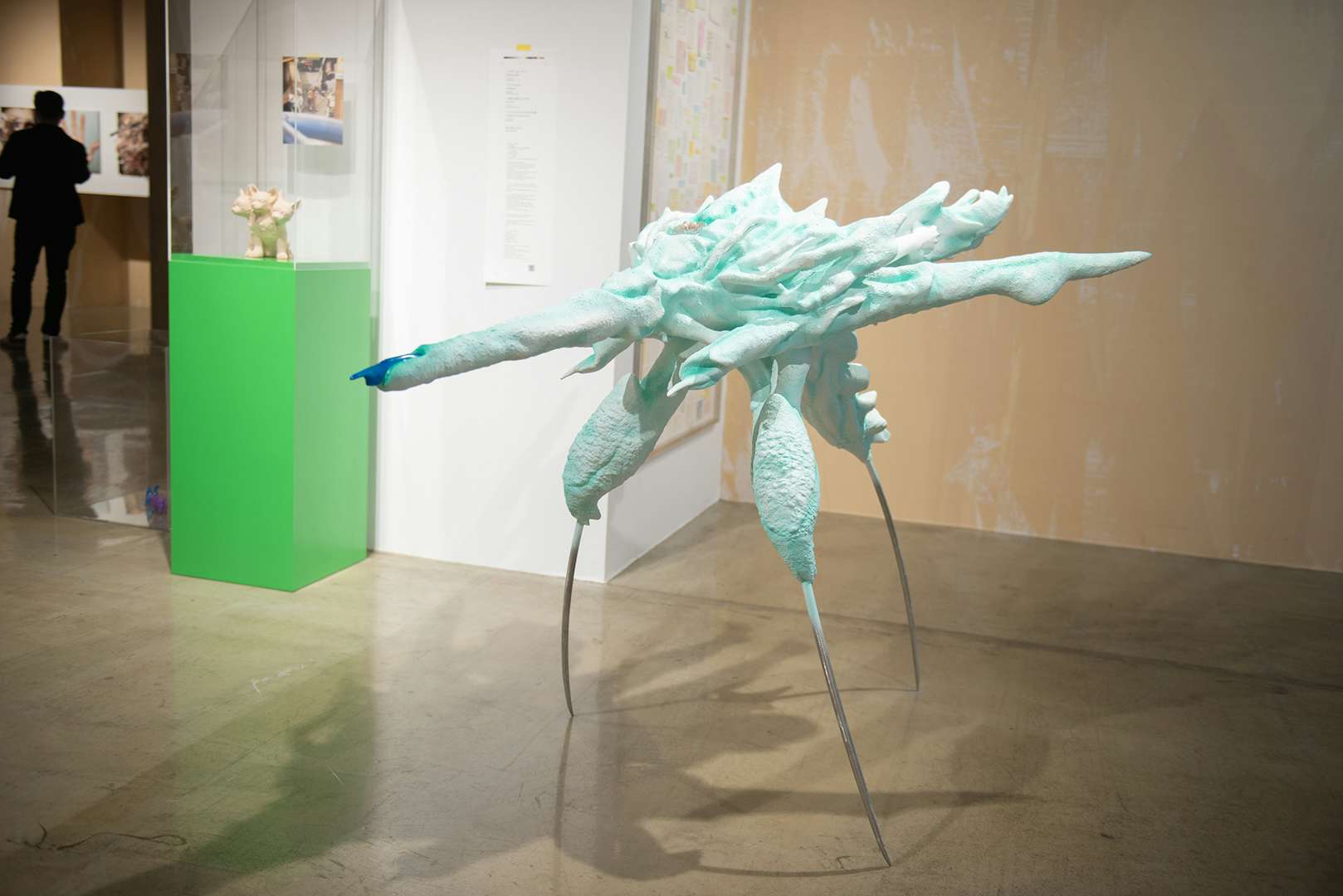

隣に見えるのは、みずかみしゅうとの彫刻作品《スズメのタマゴのための巣》。「じいちゃんちで草刈りをしてたら/タマゴを拾った」ことに由来するこの作品。おそらく、タマゴは巣から落ちたのだろう。みずかみは新しい巣と兄弟をつくることにしたのだという。東京藝術大学美術研究科彫刻専攻に在籍中のみずかみは、彫刻を中心に映像やインスタレーションなど手法を問わずに作品制作を行っており、パリで見かけた3匹のチワワに着想した作品など、ストーリーを込めた表現を行っている。

ベトナムから参加したドゥアン・ジア・ヒエウが手がけたのは、日々の営みを撮影した写真を布にプリントした作品。ステンレスパイプのハンガーラックや照明を組み合わせ、自身の身近な日常を表現した状況に被写体の日常を展示する、メタな表現をインスタレーションに実現した。