“アートフェア再考”。EASTEAST_TOKYO 2025が提示する制度のアップデート

2020年に始動したアートフェア「EASTEAST_TOKYO」が第3回の開催を迎えた。前回同様、東京都千代田区の科学技術館を舞台にしつつ、パワーアップした今回の見どころとは?

「EASTEAST_TOKYO」が、東京都千代田区の科学技術館で第3回の開催を迎えた。このイベントは、2020年に東京・馬喰町で「EAST EAST_Tokyo」として誕生。23年には北の丸公園内の科学技術館で「EASTEAST_TOKYO 2023」として開催され、1万人を動員するなど大きな反響を呼んだ。

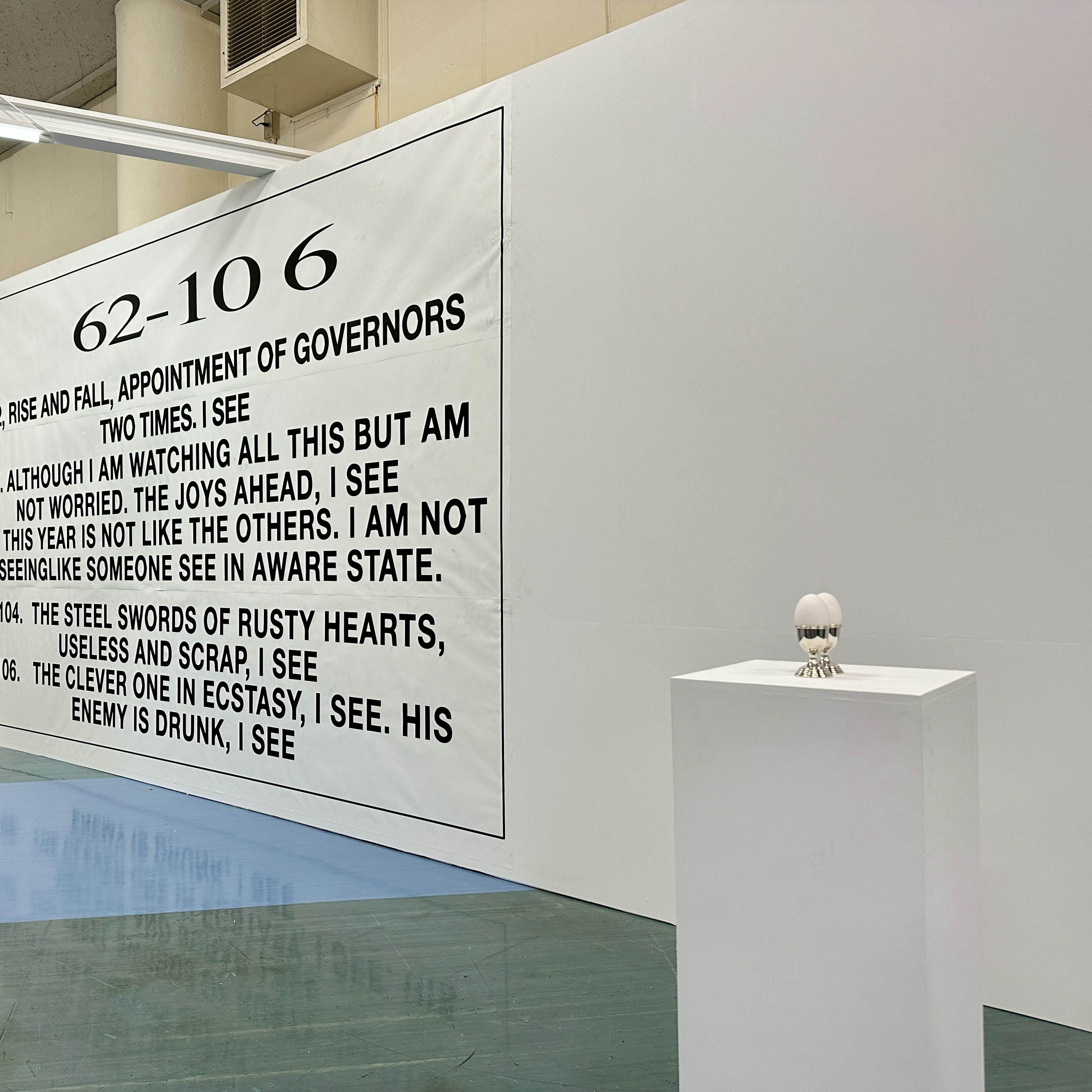

その理由のひとつに、本イベントがアートフェアでありながらも、既存のフェアの構造から脱却し、フェアのありかたそのものを問いかける試みだったことが挙げられるだろう。出展者はギャラリー単位であるものの、ホワイトキューブのようなブースではなく、科学技術館というユニークな会場を存分に生かしたブース構成となっており、迷路に迷い込んだような感覚で様々なプレゼンテーションと出会うことができる。

また、狭いアート業界に閉じるのではなく、東京のカルチャーシーン、国内外のアーティストたち、そしてそこに訪れる人々を有機的に接続させている点も、「EASTEAST_TOKYO」の大きな特徴と言えるだろう。

同フェアファウンダーの武田悠太は、「SNS時代において価値観は多様化しているが、ともに同じ場にいないと分断は進む。EASTEAST_TOKYOは運営側も違う意見がそのまま存在し、受け入れることを目指している。それぞれが違うけれども、同じ場所でともに過ごすことの大切さを伝えたい」と語る。