歴史のタペストリー ── ニューヨークとパリのストリートアート展から考える

アーティスト・大山エンリコイサムが、ニューヨークとパリで行われている重要なストリートアートの展覧会を訪れ、その背景を読み解く。

文=大山エンリコイサム

はじめに──同時多発する展覧会

2025年前半は、ニューヨークやパリで重要なストリートアートの展覧会が相次いでいる。「アボヴ・グラウンド」展(ニューヨーク市立博物館)、「オス・ジェメオス:終わりなきストーリー」展(ハーシュホーン美術館)、「ラメルジー:アルファベータ・シグマ」展(パレ・ド・トーキョー)といった美術館クラスの展示に加えて、オルタナティブスペースやコマーシャルギャラリーでは「ゴードン・マッタ=クラーク:NYCグラフィティ・アーカイブ 1972/3」展(ホワイトコラムス)、「リペインティング・サブウェイアート」展(ウォールワークス・ニューヨーク)、「ザ・レジェンド・オブ・レジェンズ」展(スペールストラ・ギャラリー)といった専門性の高い展示も行われている。その多くは70〜80年代のニューヨークを起点に、ストリートアートの歴史を検証する取り組みである。このテクストでは、私が一週間ほどの旅程でめぐった各展示をレポートし、最後にそれらの背後に胎動する共通の関心から、歴史の構造を考察していく。

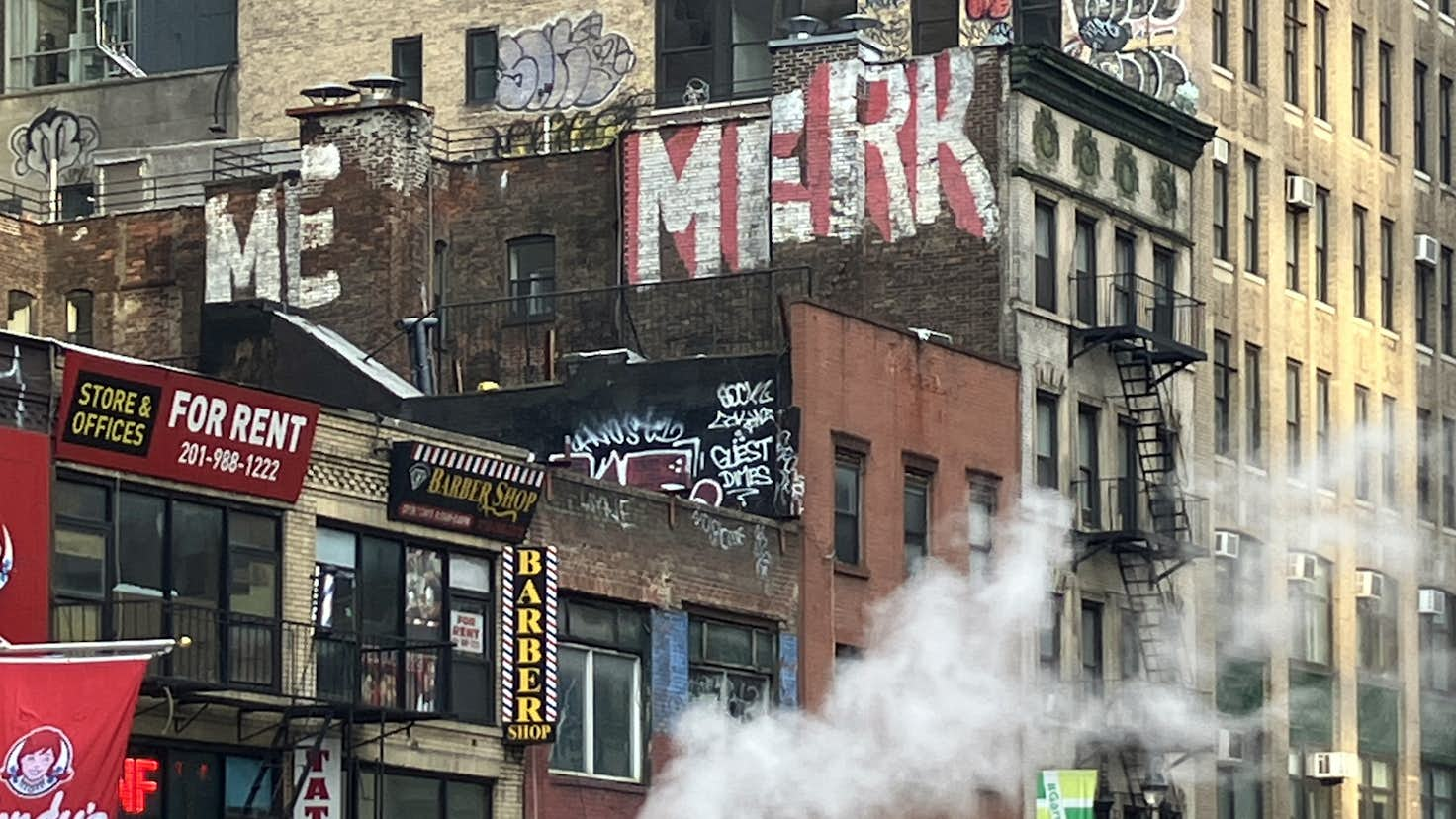

Photo ©︎LGSA by EIOS

アボヴ・グラウンド──マーティン・ウォン・グラフィティ・コレクションの美術(ニューヨーク市立博物館、2024年11月22日〜25年8月24日)

4月23日(水)午前──。ニューヨーク初日、最初に足を運んだのは、マンハッタンのアッパーイーストサイドにあるニューヨーク市立博物館で開催中の「アボヴ・グラウンド」展である。エアロゾル・ライティングの黄金期にあたる1980年代にニューヨークで活動した画家マーティン・ウォンが個人的に収集したストリートアートのコレクションは、1994年に同館に寄贈された。2014年に開催の「シティ・アズ・キャンバス City as Canvas: Graffiti Art from the Martin Wong Collection」展につづく本展は、同コレクションを公開する2回目の企画展である。

両展を担当した同館キュレーターのショーン・コルコランによると、前者の狙いは、70〜80年代のストリートアートにひもづいたニューヨーク市民のネガティブな記憶を払拭することだった。それを踏まえて本展「アボヴ・グラウンド」では、初期のストリートアーティストたちの一部は当初から真剣な芸術的ヴィジョンにもとづき活動していたこと、その多くが制作の場をストリートからスタジオに移し、現在までその探究を真摯につづけていることを示そうと試みている。

展覧会の前半では、ストリートアーティストによる最初期のギャラリー展示として知られるユナイテッド・グラフィティ・アーティスツ(United Graffiti Artists、UGA)のグループ展(1975年)のカタログを筆頭に、ストリートアートという分野がその最初期から、路上と平行してスタジオやギャラリーといった空間でも展開されてきたことを実証する豊富な資料を目にすることができる。会場を進むと、クリストファー・DAZE・エリス、SHARP、DELTA2、A-ONE、ドンディ・ホワイトらの貴重なキャンバス作品が壁面に展示されている。とくに視覚美術としてのエアロゾル・ライティングの可能性を模索したアーティストたちである。

コルコランは、こうした芸術的ヴィジョンを抱いていた一部のアーティストたちが、当時のストリートアートを次の段階に引き上げたと分析する。路上がストリートアートの主要なフィールドのひとつであることは疑いえないが、その歴史や価値はより多面的、複合的な視点からとらえていく必要があることを本展は浮き彫りにする。私が監修した『美術手帖』2017年6月号にもコルコランのインタビューが掲載されているので、合わせて参照されたい。

Photo ©︎LGSA by EIOS

Photo ©︎LGSA by EIOS

ゴードン・マッタ=クラーク:NYCグラフィティ・アーカイブ 1972/3(ホワイトコラムス、2025年3月20日〜5月17日)

4月23日(水)夕方──。諸用を済ませ、ダウンタウン・マンハッタンに向かう。次の目的はホイットニー美術館の近く、ホワイトコラムスで開催されている「ゴードン・マッタ=クラーク:NYCグラフィティ・アーカイブ 1972/3」展である。友人で元UGAメンバーのCOCO144と合流し、会場に入ると、中央の小階段から左右ふたつのスペースにつづくユニークな空間が広がる。1970年代のニューヨークで活動し、都市や建築をテーマにした現代美術の先駆者であるゴードン・マッタ=クラーク(1943〜78)とストリートアートの関係に焦点をあてた企画である。

マッタ=クラークの作品やプロジェクトは多岐にわたるが、本展の出品作のひとつは、匿名のライティングが全面にかかれた大型バンをワシントン・スクエア公園のアートフェアに展示し、その場で車体を切り売りした1973年のパフォーマンス《グラフィティ・バン》である。この時期にマッタ=クラークが撮影した路上のライティングの写真は2000枚とも言われ、その関心の強さがうかがえる。本展は、それらの写真やパフォーマンスの記録を左のスペースに、それらの写真に写っていた当時のライターたちの初期作品や、関連する様々な資料を右のスペースに展示する対比の構成によって、歴史のなかで交差する美術とストリートの姿に迫っている。

会場のホワイトコラムスは、70年にマッタ=クラークが友人らと創設したアーティストランスペース「112 Greene Street」が母体である。本展の出品作のひとつ《グラフィティ・フォトグリフ》(1973)が同会場で展示されるのは、73年に「112 Greene Street」で展示されて以来2回目であり、そこにはダウンタウン・マンハッタンに連綿とつづくアートシーンの歴史がエコーする。それは本展においてもうひとつの歴史──当時、美術の動向とは異なるレイヤーで開花したエアロゾル・ライティングの歴史──に接続され、より豊かで多声的な共振を生んでいる。

企画者のひとりであるロジャー・ガストマンは、ストリートアート研究の第一人者として旺盛な活動が目覚ましい。2011年にロサンゼルス現代美術館で開催された大型展「アート・イン・ザ・ストリーツ」の共同キュレーターを務めたのち、2018年にストリートアートの歴史研究や出版・教育事業を行う組織「ビヨンド・ザ・ストリーツ Beyond The Streets」を発足している。

Artwork ©︎COCO144, Photo ©︎LGSA by EIOS

オス・ジェメオス:終わりなきストーリー(ハーシュホーン美術館、2024年9月29日〜25年8月3日)

4月24日(木)──。2日目は早朝にペンステーションを出発した。列車に3時間ほど揺られ、ワシントンD.C.に到着する。初めて訪れる米国首都での目的は、ユニオン駅から徒歩30分ほどのハーシュホーン美術館で開催されている「オス・ジェメオス:終わりなきストーリー」展である。サンパウロ出身の双子のアーティストデュオ、オス・ジェメオスは、欧米以外の地域出身でもっとも成功したストリートアーティストだと言ってよい。

Photo ©︎LGSA by EIOS

ブラジルらしい鮮やかでポップな極彩色、魔術的でシュルレアルな人物群、ヒップホップが育んだBボーイの感性、ストリートで培ったハードコアの精神、壮大なスケールの壁画から細密な絵画まで自在にこなす技術、建物の形状や環境の特性をユーモラスに作品化する豊かなアイディア。多作で見応えのある仕事は、実力を裏づける。本展は、オス・ジェメオスの初期から現在までの変遷を、膨大な作品とアーカイブであらゆる角度から余すことなく伝える初の大型展である。

このテクストで取り上げる展覧会のうち、本展は唯一、冒頭で述べた「ストリートアートの歴史を検証する取り組み」という括りから一見すると外れる。後述するように、ラメルジーやコーンブレッドの展覧会も個展だが、70〜80年代のストリートアートを再考するという大きな潮流がその背後にある。90年代に活動を開始したオス・ジェメオスは現在進行形のアーティストであり、その評価はこうした潮流とは直接は関係がないのである。いっぽうで、現在進行形のストリートアーティストの大型レトロスペクティブがアメリカの国立美術館で開催されること自体が、ストリートアートをとりまく環境の歴史的変化を告げている。

コルコランも述べたように、70〜80年代に形成された「グラフィティ=犯罪、退廃」という負の印象は、いまでも一部に根強く残っている。またストリートアートは取るに足らないトレンドであり、真剣に取り合うべき芸術ではないという過小評価も、これまでその価値を不当に損なってきた。こうした偏見には根拠もある。ストリートアートの多くが違法であり、また長期にわたりコミュニティ内では反知性主義的なムードが支配的だったためである。

それにもかかわらず、この領域から頭角を表したアーティストたちの純粋な表現の力は、そうしたバイアスを跳ね除け、世界を魅了しつづけてきた。もちろんすべてのストリートアーティストがそうではない。どのジャンルでも同じように、少数の類まれな才能が状況を変えてきた。本展「オス・ジェメオス:終わりなきストーリー」は、その最良の成果のひとつに数えることができるだろう。

Photo ©︎LGSA by EIOS

リペインティング・サブウェイアート(ウォールワークス・ニューヨーク、2025年4月4日〜5月4日)

4月25日(金)──。ニューヨーク最終日は、数年ぶりにジョン・フェクナーに会うため、午前中からロングアイランドへ移動する。フェクナーはステンシルを用いたストリートアートのパイオニアとして知られ、拙著『ストリートアートの素顔』でも一章を設けてその半生を詳述した。今夏渋谷で開室予定の大山スタジオが準備するストリートアートの資料室「LGSA by EIOS」について構想を伝えるなど、お互いに近況を報告し、再会を約束してマンハッタンへ戻る。

Photo ©︎LGSA by EIOS

そのまま直行したのは、ブロンクスのハンツポイント地区にある新しい複合文化施設「インスピレーションポイント(Inspiration Point)」の2階に位置し、ベテランのストリートアーティストCRASHが共同オーナーを務めるギャラリー「ウォールワークス・ニューヨーク」である。1978年から93年まで南ブロンクスにあり、80年代に多くのストリートアートの展覧会を行ったことで、近年あらためて注目が集まるオルタナティブスペース「ファッションモーダ」の血脈を引くと同ギャラリーが自負するように、ここに反響するのはブロンクスのアートシーンの系譜である。

この春は、1984年に刊行されたマーサ・クーパーとヘンリー・シャルファントによるストリートアートの古典的名著『サブウェイアート Subway Art』へのオマージュとして、オランダを拠点とするストリートアーティストTRIPLが10年をかけて製作し、2024年にRuyzdael社より刊行された書籍『リペインティング・サブウェイアート Repainting Subway Art』の刊行を記念する同名の展覧会が開催されている。

同書は、ストリートアートの写真を含む『サブウェイアート』の全ページを、現在の環境において丸ごと再現している。例えば当時ニューヨークの地下鉄に制作されたマスターピースは、一つひとつ同じスタイルで現在のオランダの鉄道の車体にかかれ、同じアングルから撮影されている。作品写真だけではない。人物写真であれば、TRIPLの周囲のメンバーがモデルとなり、当時の衣服まで正確に復元されている。それらの写真はオリジナルと同じ誌面構成にまとめられ、見比べると間違い探しのようですらある。

2階のウォールワークスでは人物写真用の衣服や映像なども展示され、インスピレーションポイント1階の共有スペースでは、40年のときを隔てたふたつの書籍の各ページを並置する比較展示が行われていた。本展は書籍の刊行記念であると同時に、ひとつの歴史解釈のプロジェクトだとも言える。「Repainting」という表現は「ゴーイングオーバー」と呼ばれるストリートアートの塗り替え闘争を彷彿させるが、半分は敬意のあるオマージュ、半分は無許可の塗り替えにも取れるその態度には、既存の文脈に対する批評性も感じられる。ニューヨークという都市の起源にオランダという国が深く関わったことを踏まえ、そこにレム・コールハースの主著『錯乱のニューヨーク』につらなる必然性があると考えるのは大袈裟だろうか。

Photo ©︎LGSA by EIOS

いずれにせよ、40年という時間はある事象に歴史性を付与する。深夜のジョン・F・ケネディ空港に向かう前、ダウンタウン・マンハッタンに戻り、最後に立ち寄った「ABC No Rio 45 Years」展(エミリー・ハーヴェイ財団、2025年4月5日〜26日)では、1980年に創設された伝説的なダウンタウンのオルタナティブスペース「ABC No Rio」の歩みが振り返られていた。トークイベント中で展示はきちんと鑑賞できなかったが、『サブウェイアート』と並んでストリートアートを世界中に広めたヒップホップ映画の金字塔「ワイルド・スタイル」の監督チャーリー・エイハーンをその客席に見つけたとき、ホワイトコラムスの展示で感じた歴史の多声的なエコーにふたたび触れた気がしたことを言い添えておきたい。

アーバンアート・フェア(カロー・デュ・トンプル、2025年4月24日〜27日)

4月26日(土)──。午後にパリに到着し、ホテルのチェックインを済ませて時計を見ると、コルコランが勧めてくれたマレ区の「アーバンアート・フェア」に間に合うことがわかる。会場のカロー・デュ・トンプルに滑りこむと、まず目にはいるのはマーサ・クーパーの写真作品やローガン・ヒックスのステンシル作品など、ニューヨークからつづく風景を配したエントランス正面のブースである。隣接する「グラフィティ博物館 Museum of Graffiti」(ストリートアートの歴史を保存することを目的に設立されたマイアミの施設)のブースには、「アボヴ・グラウンド」展でも展示されていたDELTA2のほか、T-KID107やPART ONEなど、70〜80年代、そして90年代にかかる重要なストリートアーティストたちの作品が並んでいる。同館のメンバーであり、多数の著作を発表するストリートアート研究者のアラン・ケットがいたことで、アートフェアでありながらミュージアム級の解説をえられたのは嬉しい誤算だった。

エキシビターの多くはパリを中心にヨーロッパのギャラリーであり、具象から抽象、ポップからミニマル、カラフルからモノトーンにまでいたる千差万別の作品プレゼンテーションからは、ストリートアートやアーバンアートという言葉がほぼ定義を失っているとさえ感じられる。そのよし悪しは置くとして、1970年代にニューヨークの少年少女たちの手によって生み出されたアートムーブメントが、紆余曲折を経て、半世紀以上のち、グローバル化、商業化、そして歴史化という異なる複数の力学の到来に一挙に直面していることが、本アートフェアから透けて見えるように思えた。

Photo ©︎LGSA by EIOS

美術はストリートにある(オルセー美術館、2025年3月18日〜7月6日)

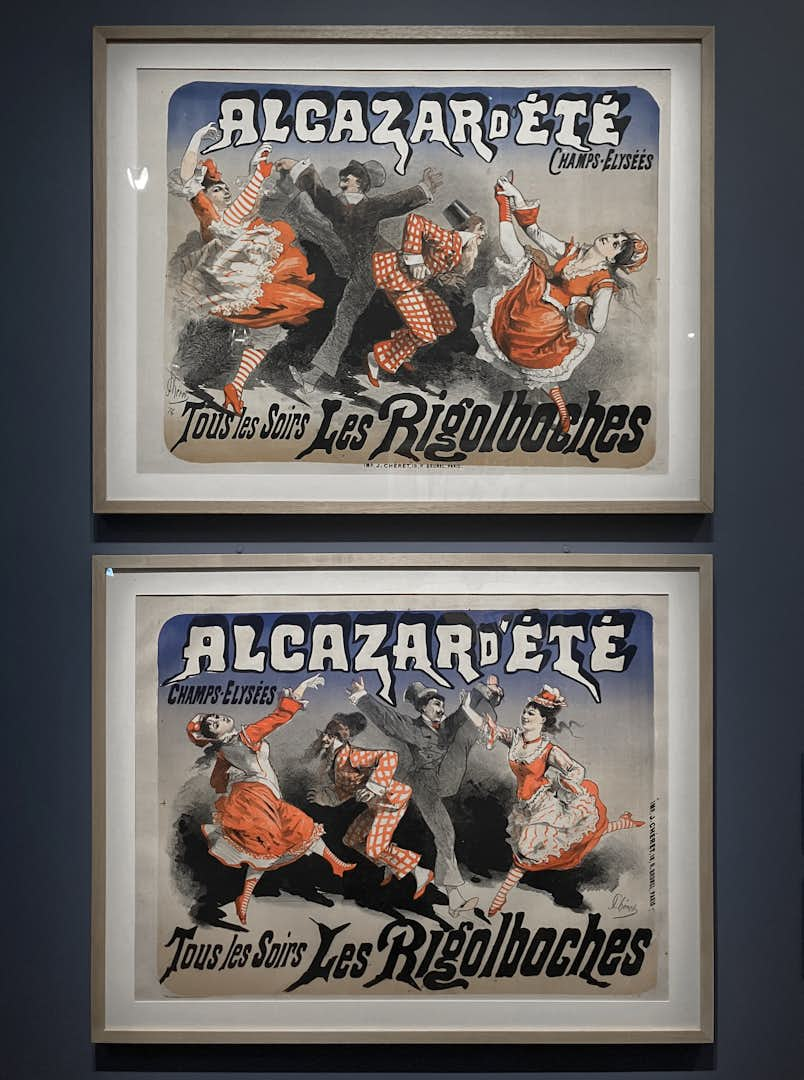

4月27日(土)──。パリ2日目は、オルセー美術館で開催されている「美術はストリートにある Art is in the Street」展をじっくりと堪能する。タイトルこそ先述の「アート・イン・ザ・ストリーツ Art in the Streets」展(ロサンゼルス現代美術館、2011)に似ているが、展示されているのはこのテクストで扱ってきた「ストリートアート」ではなく、19世紀パリの路上を席巻したポスター芸術である。しかしその内容は、ストリートアートの視点からも多大なインスピレーションに満ちている。

当時のパリは産業革命による近代化の渦中にあり、ライフスタイルも大きく変化し、ブルジョワの煌びやかな消費文化が花開いていた。ベルエポックと呼ばれた時代で、外食、ショッピング、観劇などが人気の娯楽となり、カフェ、デパート、劇場などが都市型エンターテインメントの空間として成熟していた。その刺激的なアーバンライフを飾りつける華として通行人の目を楽しませたのが、街角をにぎわす色とりどりのポスターである。

その内容は様々だが、技巧を凝らしたタイポグラフィーのモダンな意匠や、列をなすダンサーたちの舞うようなシルエットは、都市景観に新たなリズムを刻んだだろう。その記憶はパリの深層に堆積し、約1世紀後の1980年代にニューヨークからエアロゾル・ライティングの波が押し寄せたとき、ふたたび呼び醒まされたに違いない。それほどふたつの風景はシンクロしているように思えるのである。

Photo ©︎LGSA by EIOS

ポスター芸術は、近代パリにおいて消費文化の一翼を担った。だがそこには、ブルジョワと労働者の格差拡大というもうひとつの現実が横たわってもいた。実際そうしたポスターを貼っていたビルポスターズ(Bill posters、ポスター職人)と呼ばれた人々は、英国で最初に現れたサンドウィッチマン──看板を背負い、広告塔として路上に立つ職業──とともに、疎外された近代人の姿でもあった。やがて20世紀になると路上のポスターは、体制側にとってはプロパガンダの、民衆にとっては社会運動のメディアとなり、その役割を変えていく。パリ五月革命以降、現代のストリートアートにおいてポスターを用いた表現は、消費文化よりもアクティヴィズムの文脈と結びつく傾向が強いと言えるだろう。

ラメルジー:アルファベータ・シグマ(サイドA)(パレ・ド・トーキョー、2025年2月21日〜5月11日 / 6月12日〜9月7日)

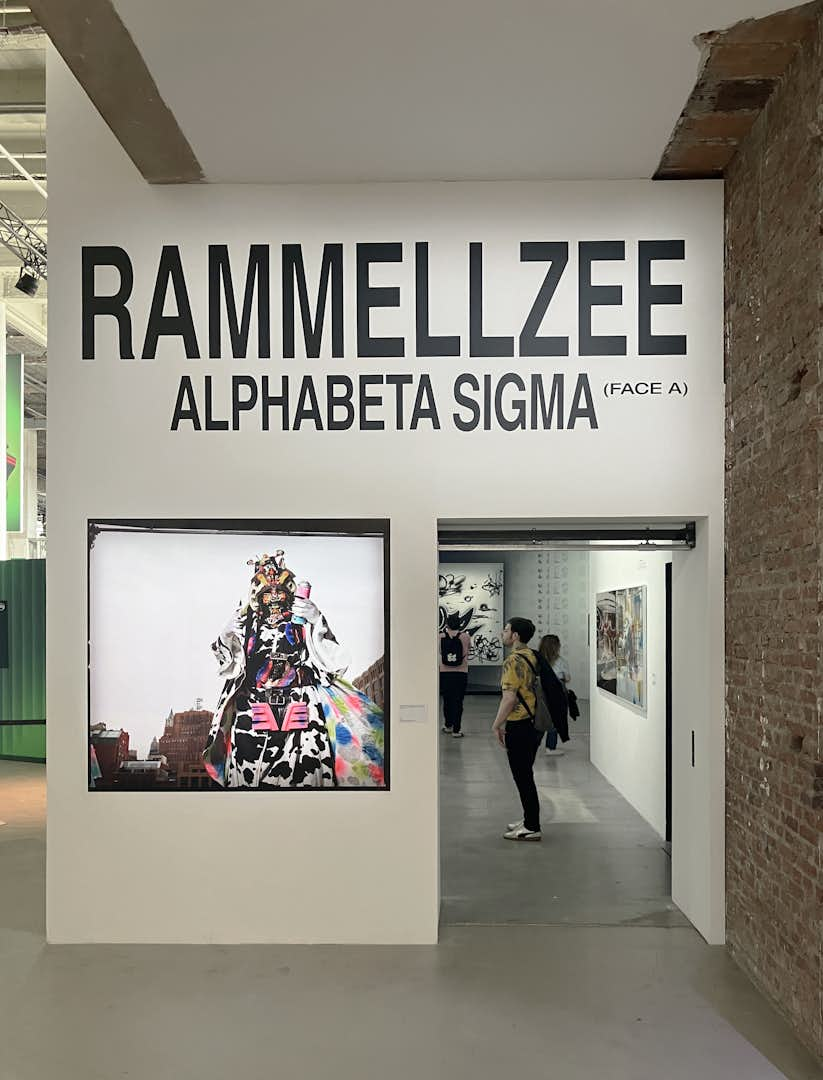

Photo ©︎LGSA by EIOS

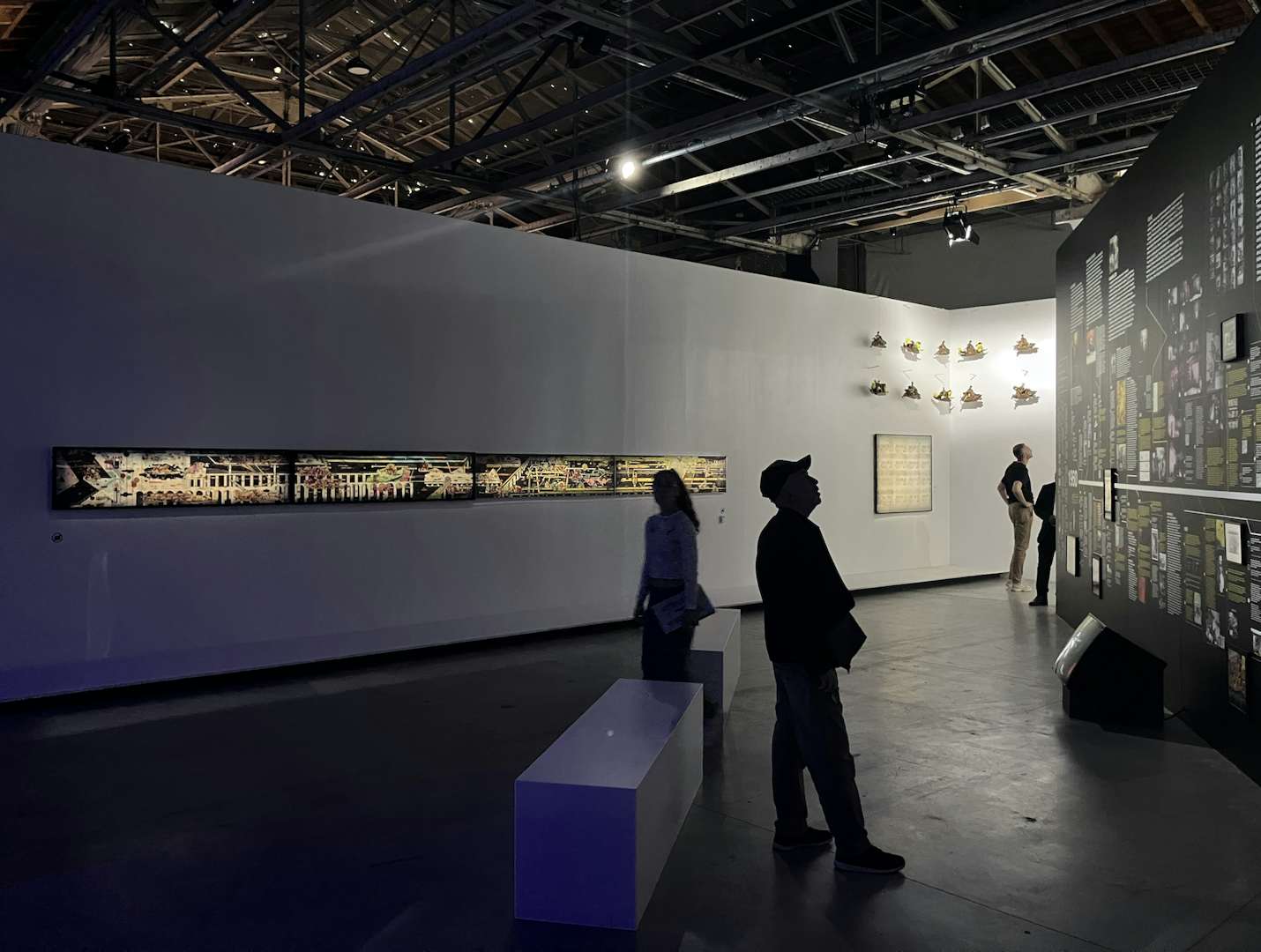

4月28日(日)──。帰国前日は、いよいよ今回の調査旅行のハイライトに足を向ける。パレ・ド・トーキョーで開催されているラメルジーの個展「アルファベータ・シグマ(サイドA)」である。担当キュレーターのヒューゴ・ヴィトラーニによると、本展では、これまで正当に認められてこなかったこの伝説的なアーティストの全貌を「MoMAやポンピドゥーセンターがやるような本格的なスケール」で紹介し、その評価を決定づけることが企図されている。

会期は2025年2月〜5月と6月〜9月の2期からなり、さらにレコードのようにサイドAとサイドBを設けて、前者が本展、後者はボルドーの現代美術館CAPCで2026年3月12日〜9月20日に開催される。ラメルジー自身の芸術を掘り下げるサイドAに対して、サイドBでは、ラメルジーが影響を受けたものや、ラメルジーが影響を与えた次世代のアーティストなど、その影響関係をマッピングし、可視化することが狙いになっている。

Photo ©︎LGSA by EIOS

Photo ©︎LGSA by EIOS

ヴィトラーニの案内に耳を傾けて本展を読み解いていくと、すでに神話化しつつあるその存在をめぐって、様々な符号が合い始める。例えばラメルジーは、ゴシック・フューチャリズムやアイコノクラスト・パンツァーリズムといった理論を提唱したが、そこで言及される中世カトリックの世界観は、彼とイタリアの関係に由来していた可能性がある(ラメルジーはイタリア系とアフリカ系アメリカ人の混血だった)。

またヴィジュアルアートだけでなく、立体、音楽、パフォーマンスにまで拡張したその旺盛なクリエーションの原点にあるのはエアロゾル・ライティングの文化だが、本人はストリートでの活動をほとんどしたことがなかった。ヴィトラーニは「ラメルジーにとってエアロゾル・スプレーはどちらかというと着想源だった。もし彼の主要なメディウムを特定するなら、ドローイングだと思う。今回の展覧会は、ドローイングを軸にその実践が発展したアーティストを紹介していると読めるだろう」と述べている。

Photo ©︎LGSA by EIOS

ラメルジーは、ストリートアートもしくはヒップホップの50年の歴史が生んだひとつの特異点であると言ってよい。同時代を生きたバスキアは、社会的コンテクストにおいてポストモダンの作家と位置づけられたが、その視覚言語は──ブラックピカソと揶揄されたように、またはデ・クーニングやトゥオンブリとの連続性が示唆するように──むしろモダニズムの変奏だった。ラメルジーの視覚言語や創作理論は、より直接的にポストモダン(あるいはその反転としてのプレモダン)の感性および環境に根差している。そして、そこから汲み上げた想像力を、誰よりも先鋭的かつ概念的なかたちで追求した。そのハードコアな深度は、モダニズム的な純化や内省のプロセスに相当するだろう。その意味でラメルジーこそ、エアロゾル・ライティングとモダニズムの交配を体現していると私は考えている。

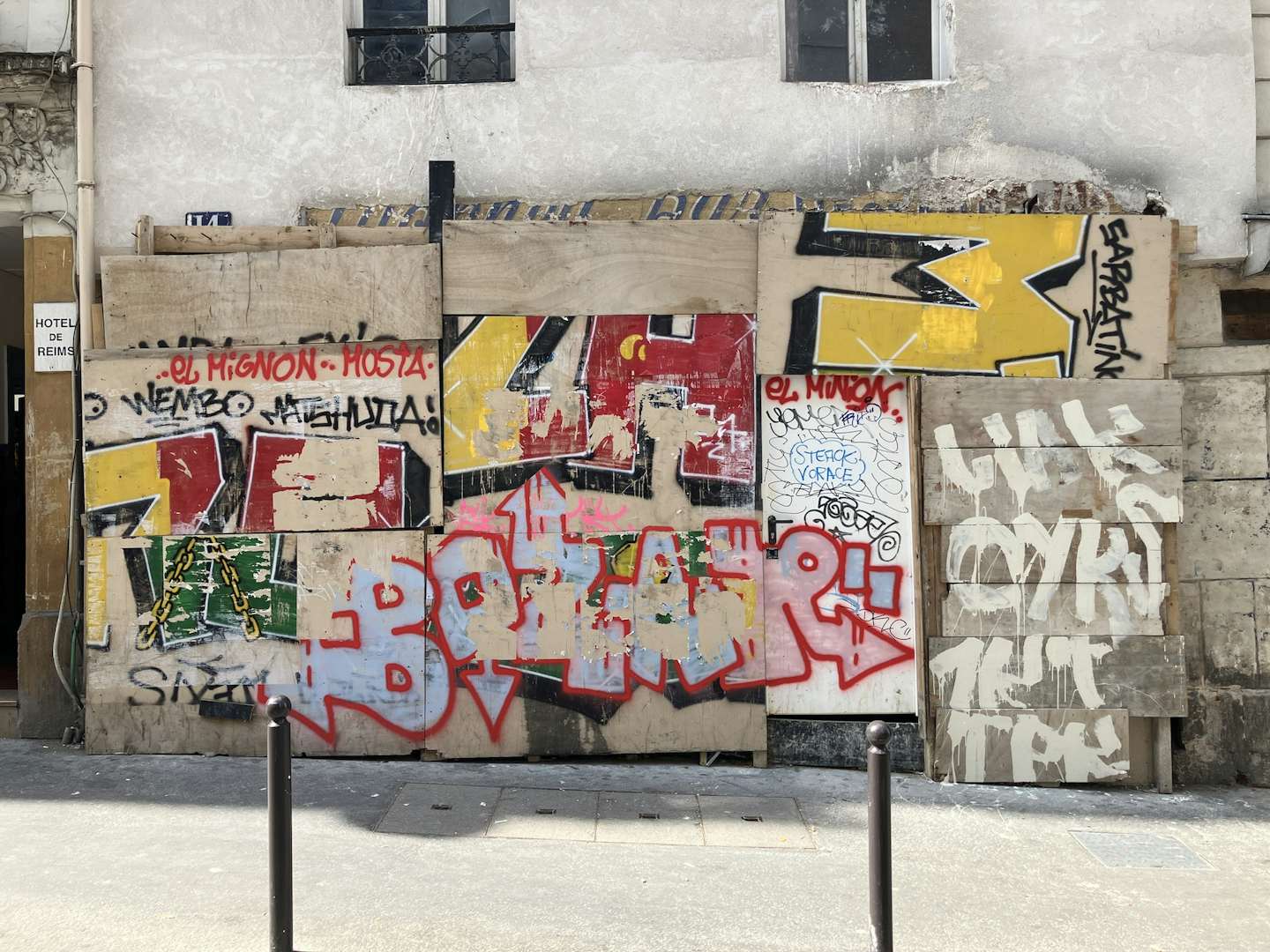

パレ・ド・トーキョーを離れて、最後にヴィトラーニが教えてくれたコーンブレッドの個展「ザ・レジェンド・オブ・レジェンズ The Legend of Legends」へと急ぐ。休廊日なのはわかっていたが、外から少しでも展示の様子を見るためである。ニューヨークと同時期にフィラデルフィアでライティングを始めた最初のライターのひとりであるコーンブレッドことダリル・マックレイの名前は、ストリートアートの歴史を検証する機運が国際的に高まるにつれて、あらためて目にする機会が増えた。本展は個展だが、存命中の作家の現在形に対する関心だけでなく、オーラルヒストリー的なリサーチとしての意義が大きい。このように、個人へのフォーカスと歴史への眼差しが一体化する場面がしばしば観察されるのも、ストリートアートを取り巻く現状の特徴だろう。

Photo ©︎LGSA by EIOS

おわりに──歴史というタペストリー

今回訪れた展覧会の多くは、ストリートアートの歴史をどう文脈化し、いかにナラティブを形成するかという意識を潜在させていた。ストリートアートに限らず、現代美術全般においても、70〜80年代、場合によっては90年代すら、すでに歴史家の視野に収まり始めている。ストリートアートが「グローバル化、商業化、そして歴史化という異なる複数の力学の到来に一挙に直面している」と先述したが、それは美術もしくは文化全体がトータルで差しかかりつつある局面かもしれない。私自身、そのダイナミズムに関心を寄せるひとりである。

同時に、歴史が果たす役割や、それを支えるメカニズムが変わりつつあるとも感じている。いわゆる「正史」はこれからも必要だろう。しかしそれは、かつてのように権威やイデオロギーが規範を押しつけるためのトップダウンの装置ではなく、そのままではバラバラに散逸しかねない、非公式でボトムアップの語りをつなぎ留め、多声的な共存を可能にする公共のプラットフォームとして機能すべきではないか。

あらゆる歴史は、特定の視点から編まれたゆえの偏りを避けがたく帯びている。純粋に中立で、完全な歴史は成立しえない。それは程度の差こそあれ、利害にもとづく政治的な操作や、情報不足による誤謬にまみれた、不完全な構成物にすぎない。高度な情報社会を生きる現代人にとって、そうした歴史の人工性は明らかである。

したがって私たちは、歴史を、過去の世界や出来事のありのままのドキュメントではなく、一定の合意のもとに編成された議論の土台に、断片的で流動的な無数の意見が織り込まれては解かれていく「言説のタペストリー」としてとらえるべきかもしれない。

それはときに清書され、ときに加筆または修正され、ときに激しくかき換えられる。あるいはページごと破り捨てられるかもしれない。丸めて捨てられたページが拾われ、しわを伸ばして清書され直すこともある。

しかし、どれだけ丁寧に字をなぞっても、消え切らない折り目の跡が、テクストの肌理にわずかな歪みを残し、それは過去と現在のあいだに沈澱する。その歪みの粒は、あるとき時代の表層に浮いてくるかもしれない。歴史とは、このような一回性、反復性、多動性、不確定性を抱えた、呼吸する言説の束にほかならない。

こうした現実は、ストリートアートの歴史が検証され、構築されていくさまに鮮明に立ち現れている。それは静的なプロセスではない。路上に繁茂するライティングが相互にかき換え合い、ときに上塗りし合いながら景観を刷新し、同時にそこに溶け込むように、言説もまた、複数のかき手による応答の連鎖によって生成され、歴史に埋め込まれ、同時にそれを象っていく。

その媒体は、出版や活字に限られない。このテクストで概観したように、展覧会、トーク、また資本との関係を含め、多様な経路をつうじて歴史は像を結んでいく。そしてストリートアートの内部にとどまらず、現代美術、都市論、アクティヴィズムといった他分野との交差や越境、あるいは個人の実践と時代の趨勢のずれや一致を、理解の解像度をたくみに切り替えて的確に把握することにより、いっそう複雑な様相があらわになるだろう。

ストリートアートの最前線はいま、言説から歴史が紡がれるもっとも刺激的なモーメントを、リアルタイムで体感できる数少ない現場のひとつなのである。

Photo ©︎LGSA by EIOS