大阪・関西万博で見るべき「シグネチャーパビリオン」

大阪・関西万博の会場中央に広がる「静けさの森」と8つの「シグネチャーパビリオン」。その概要をそれぞれレポートでお届けする。

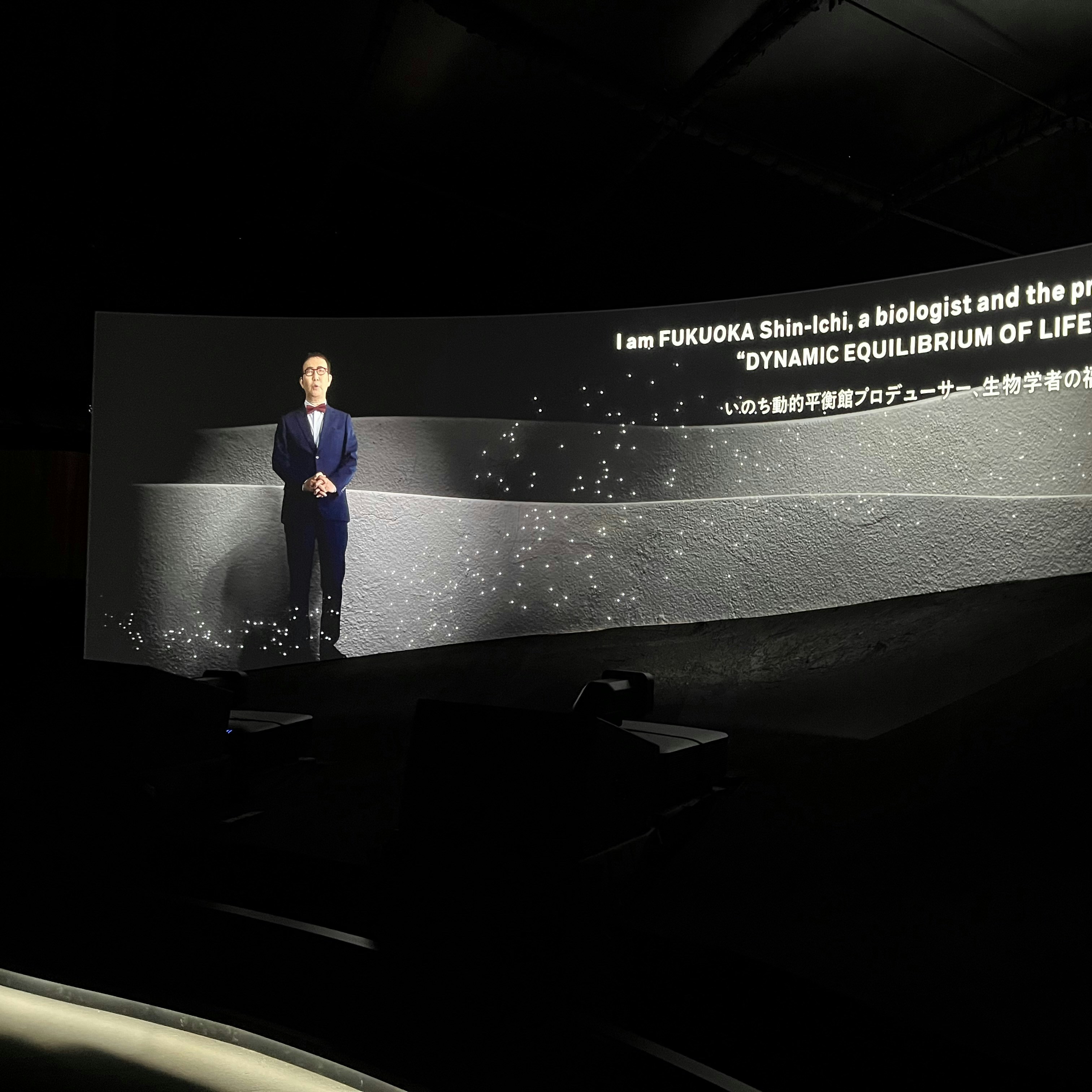

大阪・関西万博(4月13日〜10月13日)の会場中央に位置する「静けさの森」と、その周囲に広がる8人のプロデューサー(宮田裕章、石黒浩、中島さち子、落合陽一、福岡伸一、河森正治、小山薫堂、河瀨直美)が主導するパビリオン「シグネチャーパビリオン」の様子をまとめてお届けしたい。

静けさの森

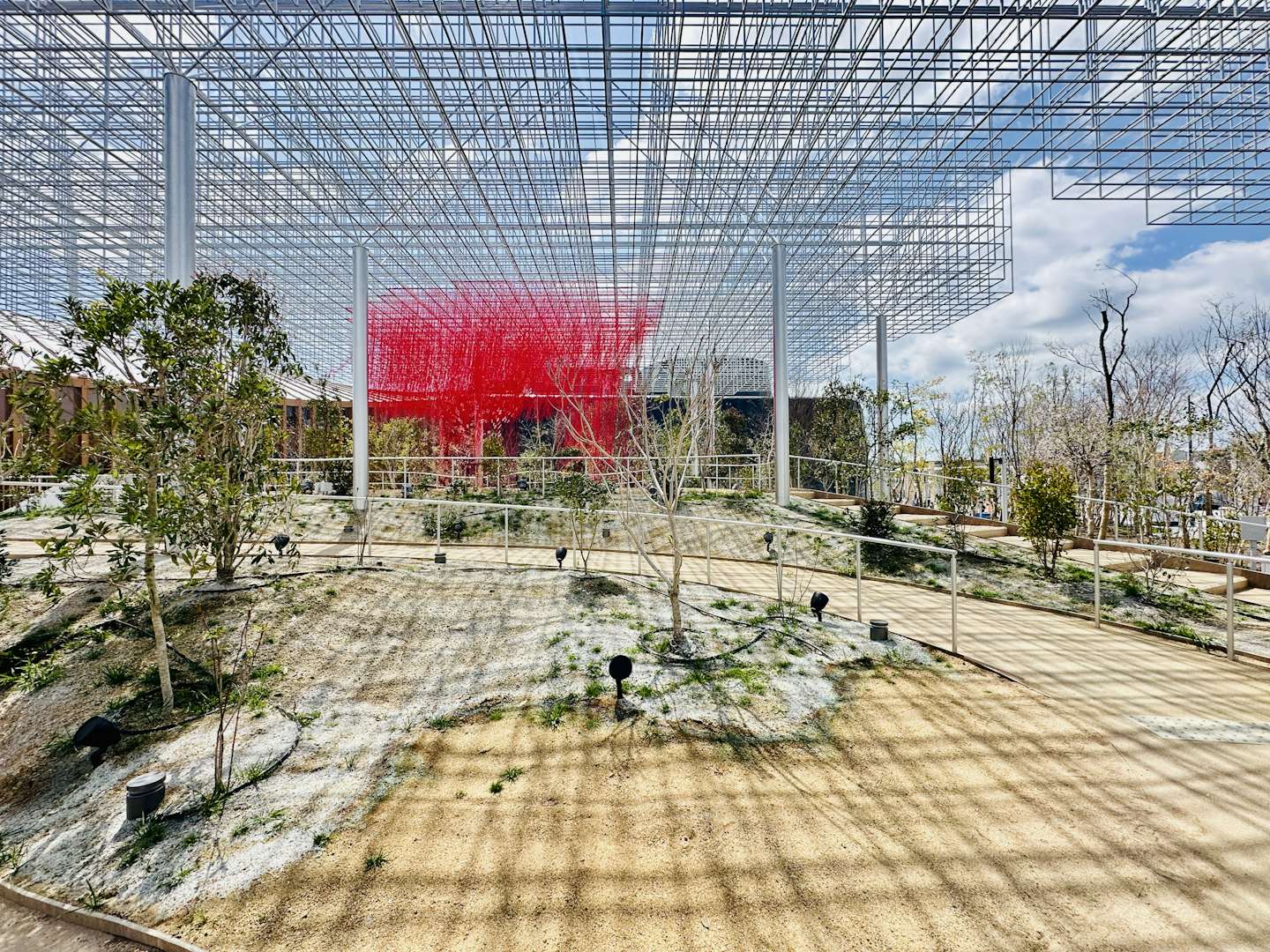

会場の中央に位置する「静けさの森」は、万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」の象徴となる場所。データサイエンティスト・宮田裕章と建築家・藤本壮介が企画・監修をしており、宮田と長谷川祐子が共同キュレーションを担う。

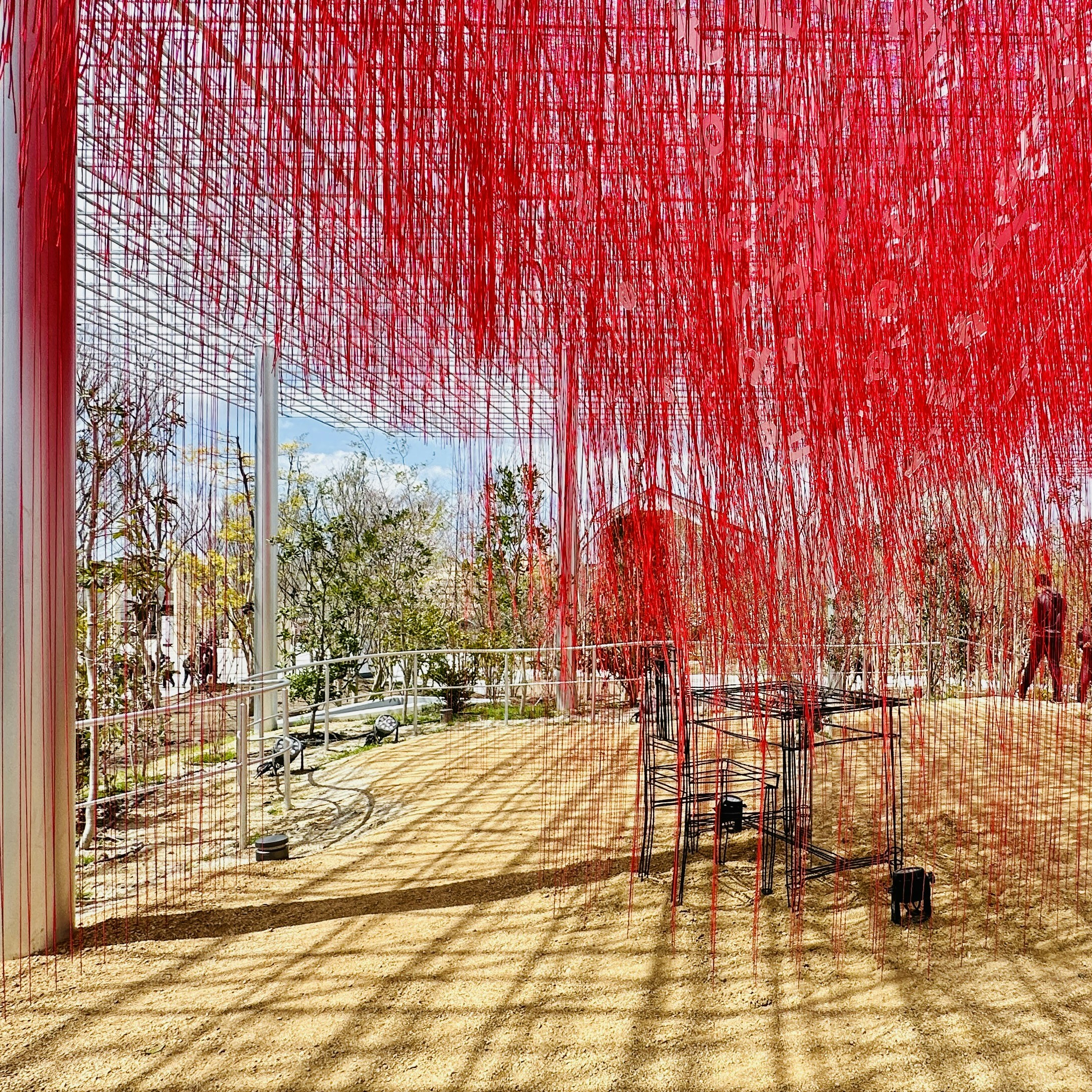

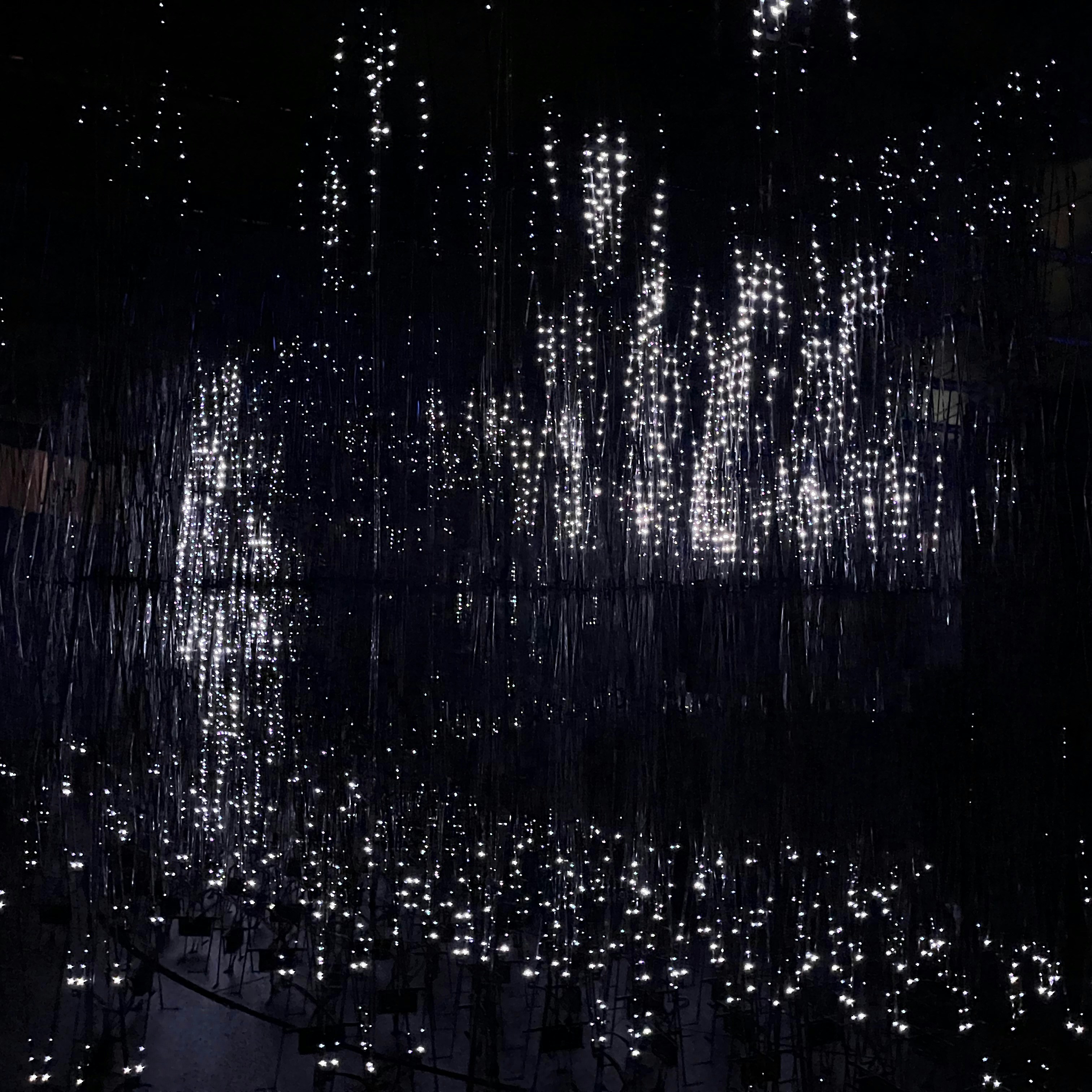

大阪府内の公園などから間伐される樹木など1500本を移植し、新たな生態系を構築している2.3ヘクタールもの森。そこに点在するのが現代アートだ。参加作家は、トマス・サラセーノ、レアンドロ・エルリッヒ、ピエール・ユイグ、オノ・ヨーコ、ステファノ・マンクーゾ and PNAT。各作家の作品が体験テーマと紐づいている。

例えばトマス・サラセーノの《Conviviality》は「未来のコミュニティとモビリティ」がテーマ。同作は種間関係の代替モデルを提案する作品であり、ワイヤーで吊るされた12の彫刻がそれぞれ森の生態系の機能を持っており、鳥や昆虫など様々な生き物が相互に交流する有機的なプラットフォームとなる。

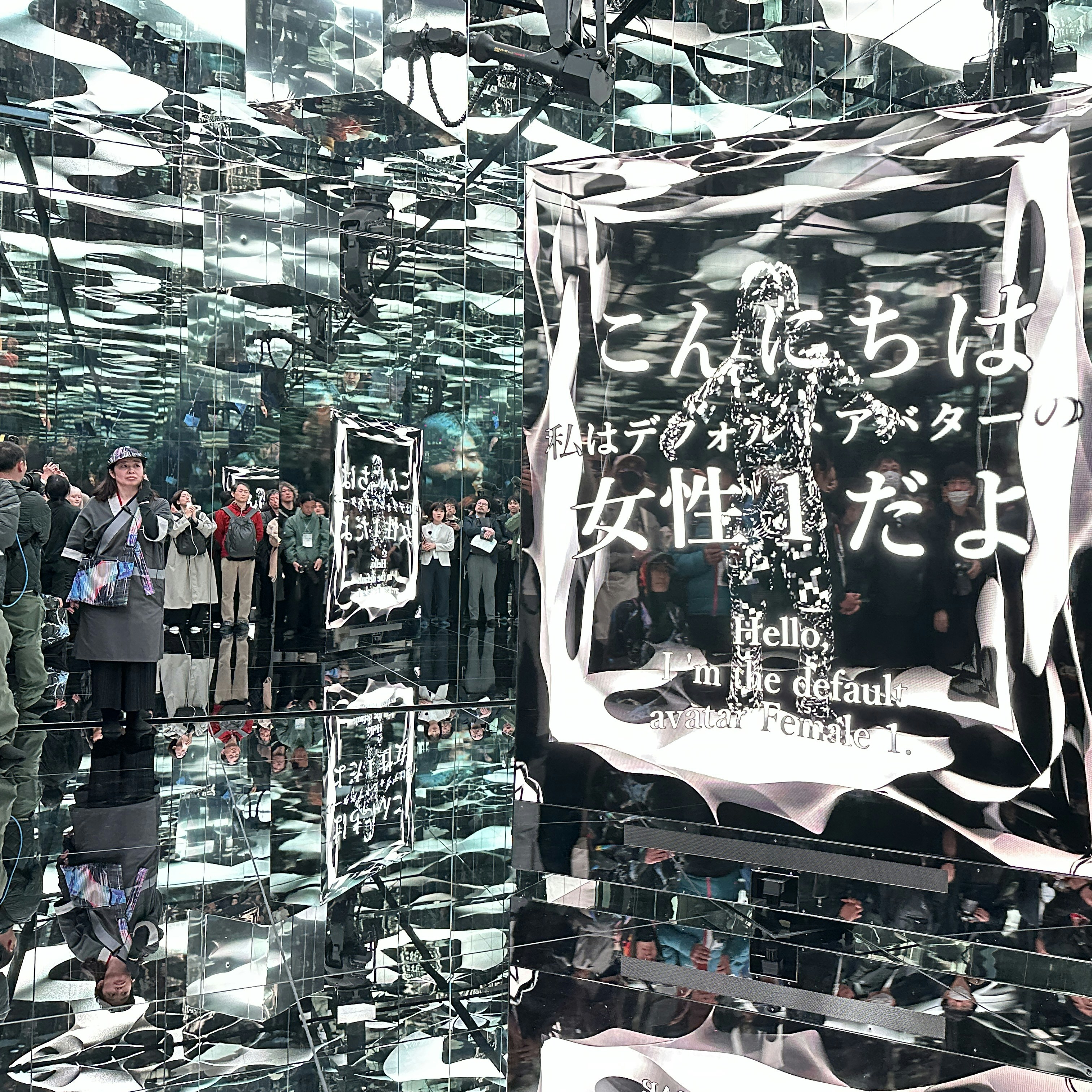

レアンドロ・エルリッヒの《Infinite Garden - The Joy of diversity》は「健康とウェルビーイング」がテーマとなっており、鏡や構造を用いた視覚トリックによって新たな認知体験へと誘う。