地域レビュー(関東):柴山陽生評「柴田敏雄 Water, Land, and Seed」、「つくりかけラボ19 小森はるか+瀬尾夏美|へびと地層 風景から生まれる物語」

ウェブ版「美術手帖」での地域レビューのコーナー。本記事では、柴山陽生(横浜国立大学)が関東圏(東京を除く)で開催された展覧会のなかから、新たなフェーズへと進んだ柴田敏雄の個展「Water, Land, and Seed」(鎌倉画廊)と、災禍にあった土地の物語をつなぐ小森はるか+瀬尾夏美の「つくりかけラボ19 小森はるか+瀬尾夏美|へびと地層 風景から生まれる物語」(千葉市美術館)の2つを取り上げる。

人工造形物における植物の生

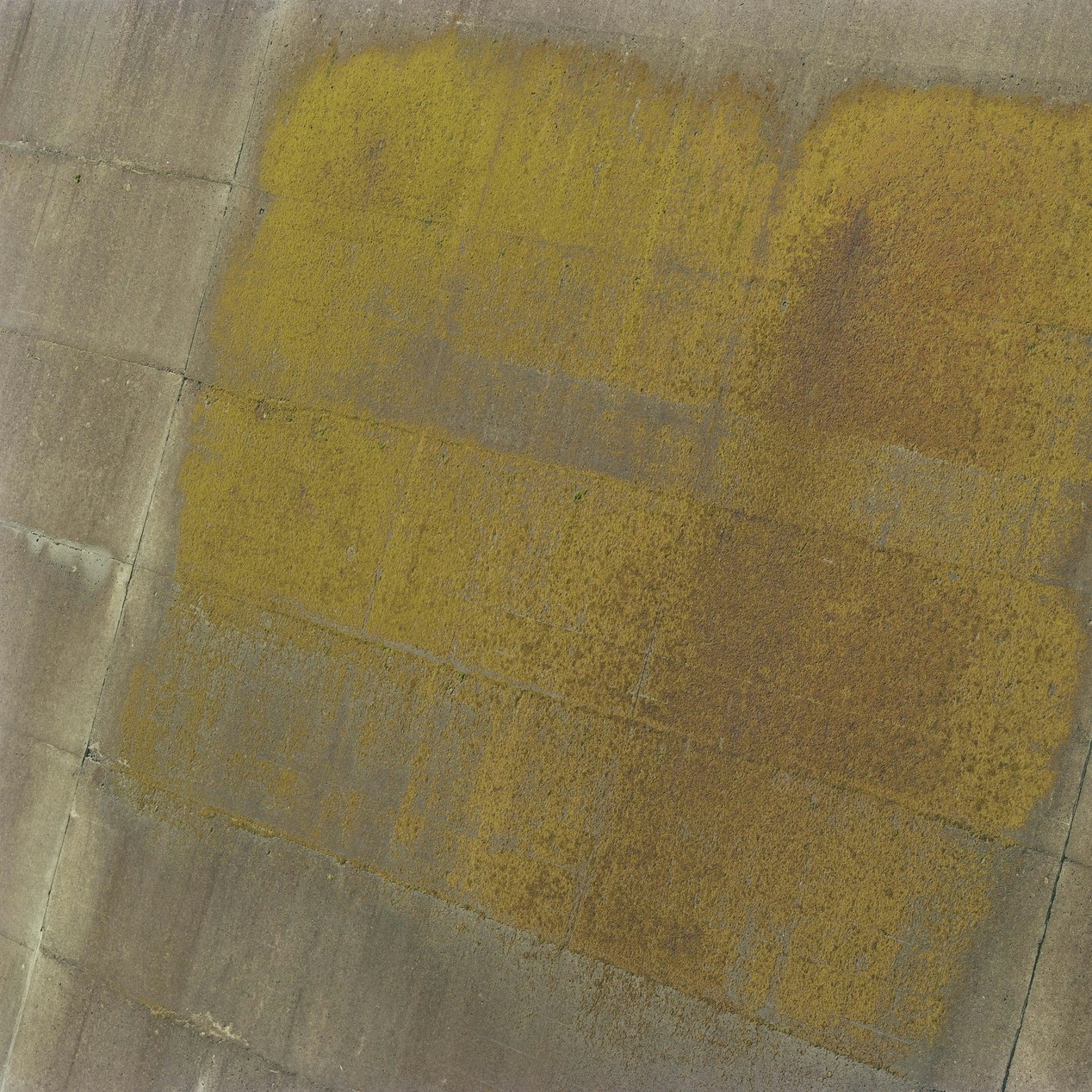

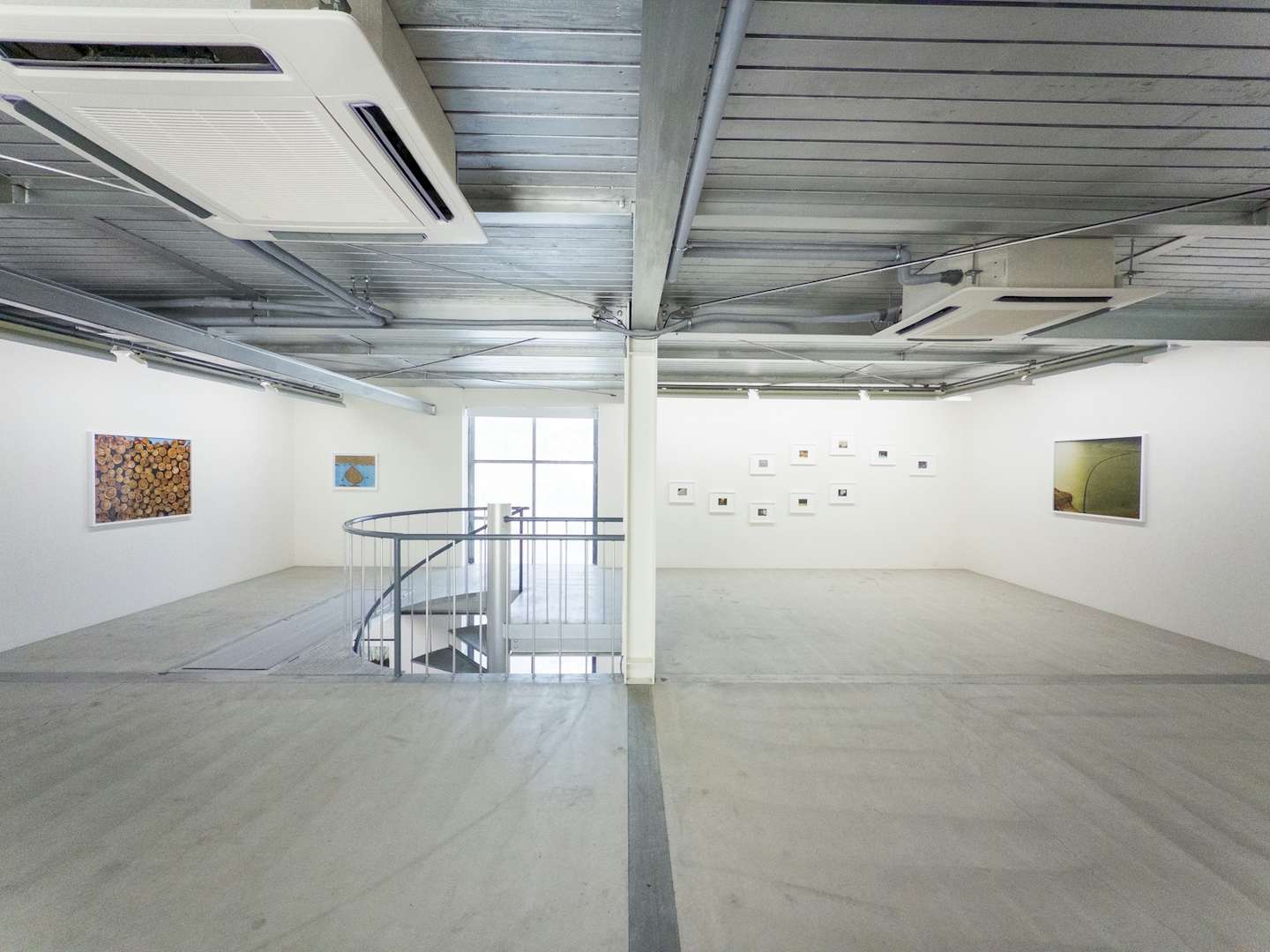

柴田敏雄「Water, Land, and Seed」(鎌倉画廊)

1949年生まれの柴田敏雄は、ベルギーで写真を学んだあと、日本各地のダムや法面、インフラといった人がつくった造形物を撮影する作品によって高く評価され、1992年に第17回木村伊兵衛賞を受賞したことでも知られる。だが、「展覧会概要」や作家のステートメントによれば、本展では柴田敏雄の「新たな境地」、「新たな展開」がみられるという(*1)。それはいかなるものなのか。

ステートメントにおいて、柴田は自身の作品の「新たな展開」について、2000年代におけるモノクローム写真からカラー写真への移行によって、植物や有機的なものの存在が目立つようになり、それらを「もっと積極的に取り込もうという気持ちが高まってきた」と述べている。しかしそのステートメントは、「この意識の変化が自分の作品に新たな展開をもたらす、そんな予感がある」と続き、そこで締めくくられる。この「予感」という表現が示唆しているのは、いまだ「新たな展開」なるものが完成されていない、いわば一元化されていないということではないだろうか。実際、わたしは本展をしばらく鑑賞したあと、柴田が様々な試みを行っていると考えた。以下では、合計35点の2010年以後に撮影された展示作品のなかからとくに3枚の写真を取りあげ、「新たな展開」とみなしうる作品を仮説的に3つのタイプに分類しながら、それらについて論じてみたい。

これまでの柴田の代表作は人工造形物を主役としており、作家自身が述べているように、そこで植物は「脇役のような役割を担ってい」(*2)た。にもかかわらず(というべきか)、本展の展示作品──それらはすべてモノクロームではなくカラーである──にも、人工造形物を主役とするものは少なくない(*3)。

しかし、確かにそれらと異なるタイプの作品も本展には存在する。1つめは、いわば被写体が人工的かつ有機的な作品である。《岩手県奥州市》(2018)は大量に積み上げられた丸太の写真であり(*4)、それらの丸太のひとつひとつには直径が記され、また、なにかの印として赤色または水色の線が引かれている。注目すべきは、積み上げられた丸太が植物そのものでありながら、同時に林業に従事する人間によって形成されたものでもあるという点だ。つまり、どちらかの側面が脇役になることなく、それらがほとんど区別不可能なかたちで一体となっているのだ。

2つめのタイプは、植物のみを写した作品である。《群馬県沼田市》(2022)は大量の果実が実った木の写真であり(*5)、その大きさ(120 x 150cm)からしても、枝や果実が写真の四辺を超えていくさまからしても、生命の崇高さを表しているようだ(それは、「自然の画家」(*6)とも評されるジャクソン・ポロックの絵画を想起させるかもしれない)。そこに人工的な要素は写されておらず、ただ植物のみが画面全体を(その外まで広がるかのような勢いで)覆い尽くしている。

そして、3つめのタイプは、人工造形物の一部に生えている植物を写した作品である。例えば、《山口県下松市》(2024)にはコンクリートの壁面に生えている苔が写されている(*7)。その苔は、12個のコンクリートブロックの表面からなる四角形のなかに収まっている。その作品にみられるのは(たとえそのサイズが小さくなくとも)、人間を圧倒し、人工物を超越するような崇高な生命ではなく、むしろその場にこそ存在する苔の世俗的な生である。このタイプの写真は、いわばこれまで作家が写してきた人工造形物の細部の撮り直しであり、そこに存在していたとしても見過ごされてきた植物の、そのたたずまいを主題としているかのようだ。わたしにとって、柴田の「新たな展開」としてもっとも興味深いのは、ほかならぬこのタイプの作品である。

*1──「展覧会概要」と「作家ステートメント」は、以下で公開されている。“Current,” Kamakura Gallery、https://www.kamakura.gallery/current/(2025年10月20日アクセス)。

*2──「作家ステートメント」より引用。

*3──飯沢耕太郎は、柴田の2000年代のカラー写真について、「より親しみやすく、身近なものに感じられる」と論じつつ、それ以前のモノクローム写真との連続性を示唆してもいる。飯沢耕太郎「もう一つの風景写真──柴田敏雄論」『写真的思考』河出書房新社、2009年、143–147、149–152頁を参照。対して、わたしは、さらにその先の「展開」とみなしうる作品に注目している(なお、それらすべてが未発表作品というわけではない)。

*4──この写真は本展の広報のメインビジュアルとして用いられており、ある意味で象徴的なのだが、本展においてこのタイプの作品はほかにひとつもない。

*5──第1のタイプの作品として、ほかに《群馬県利根郡みなかみ町》(2023)があげられる。また、植物というよりは自然(風景)を写した作品だが、《京都府相楽郡南山城村》(2010)もこのタイプに分類できると思われる。

*6──Leo Steinberg, “Other Criteria,” Other Criteria: Confrontations with Twentieth Century Art. Oxford University Press, 1972, p. 84. (レオ・スタインバーグ「他の批評基準──③」林卓行訳『美術手帖』1997年3月号、1997年、180頁)。

*7──第3のタイプの作品として、ほかに《宮城県刈田郡七ヶ宿町》(2018)や《山梨県山梨市》(2021)が挙げられる。なお、それらは本展においてコンタクトプリントとして展示されている。

土地をつなぐ「物語」におけるつながりとへだたり

「つくりかけラボ19 小森はるか+瀬尾夏美|へびと地層 風景から生まれる物語」(千葉市美術館)

小森はるか+瀬尾夏美は、陸前高田をはじめとする様々な災禍にあった土地に赴き、そこで風景や人々の語りを、映像や絵や言葉などの表現方法によって記録してきたアートユニットである。本展の主題は、それらの土地をつなぐ「物語」をつくることにあるようだ。小森+瀬尾は、展示室入り口付近に掲示された「小森はるか+瀬尾夏美とは?」と題された文章において、次のように述べている。

“旅人”的に各地を巡り、たくさんの語りに出会うなかで気が付いたのは、遠く離れた別々の土地に暮らす人たち同士でも、どこかで似た感情や考え方、重なるような経験や実践を持っていたりするということ。そこでわたしたちは、今まで訪れた土地で聞いた語りをひとつひとつ繋いでいくことで、まだ出会ったことのない人たち同士がともにいられる“居場所”のような物語がつくれるのではないか、と考え始めました。

この主題は、とくに展示室の奥の一面、展示パネルの上に(詩的な)テクストと絵が交互に並べられている箇所においてかたちにされている。テクストは左から順に、「へびと地層」、「1 陸前高田」、「2 丸森」、「3 能登」、「4 似鳥」、「5 東京湾」、「6 マーシャル諸島」と題されており、それぞれの右側には、それらの内容──どれもへびや海に関するものである──に対応していると思しき絵が展示されている。そして、展示パネルは少し緑がかった明るい水色をしているが、この色は「たびたび水の表象として現れるへび」(*8)の表現だろう。つまり、水としてのへび、あるいはへびとしての水(とくに海)の存在が、小森+瀬尾の訪れた6つの土地に関する物語をつないでおり、そのことによって、展示パネル上にいわば個々の物語よりも大きな「物語」がかたちづくられているのだ。

だが、展示室内のほかの箇所においては、それぞれの土地についての記録があくまで別々に展示されており、それら同士のつながりをはっきりと見ることはできない。確かに、例えば、似鳥や能登の記録には、花畑の存在をとおしてそれらの土地が陸前高田とつながっている(ように感じられる)と記されてもいるが、そのような箇所は展示内容の一部分にすぎない。鑑賞者もまた(小森+瀬尾と同じように)、別々の土地の記録から「感情や考え方」、「経験や実践」の共通性やつながりを見出すことが期待されているのだろうか。しかし、わたしが見出してしまうのは、むしろそれらの差異やへだたりのほうである──例えば、かつての東日本大震災の被災地に対する支援と比べて、能登への支援が乏しいという問題が示唆されているのだ。そのような点もまた、土地をつなぐ「物語」の重要な部分ではないだろうか。

最後に、本展が鑑賞者の参加を求めるものだという点にも言及しておきたい。展示室内には「オープンワークショップ」のコーナーがあり、そこで鑑賞者(あるいは参加者)は、「あなたの風景を聞かせてください」「あなたのへびはどんなへび?」と題された2つの指示書きにしたがって、自身の記憶やイメージをもとに絵や文章をつくることが求められる。本展の鑑賞者は、展示物をよく観たあと(*9)、小森+瀬尾による呼びかけにしたがって(小さな)物語づくりに参加することによって、「まだ出会ったことのない人たち同士がともにいられる“居場所”のような物語」をつくるという主題の(再)構成に関与することができるのだ。では、その来たるべき「物語」は、いかなるつながりとへだたりからなるのだろうか(*10)。

*8──小森+瀬尾によるステートメントより引用。

*9──ここで、本展がテクストと映像を多く含むものであり、それらを鑑賞しつづけるには少なからぬ時間と体力が必要だということを注記しておきたい(わたしは3時間近くかけてようやく、すべての展示物を観ることができた)。

*10──わたしが訪れたのは10月中旬だが、本展は、「つくりかけラボ」という千葉市美術館のプロジェクトのコンセプトにしたがって、オープンワークショップや複数の関連イベントの成果を活用し、会期中に変化を遂げていくという。「つくりかけラボ」のコンセプトや関連イベント等の詳細については、以下を参照。「小森はるか+瀬尾夏美|へびと地層 風景から生まれる物語|つくりかけラボ19|千葉市美術館」千葉市美術館、https://www.ccma-net.jp/exhibitions/lab/25-10-11-26-1-25/(2025年10月20日アクセス)。