堂本印象とは何者だったのか? 「没後50年 堂本印象 自在なる創造」(京都国立近代美術館)開幕レポート

京都画壇を代表する画家であり、マルチな活躍を見せた堂本印象。その軌跡をたどる回顧展「没後50年 堂本印象 自在なる創造」が京都国立近代美術館で開幕した。

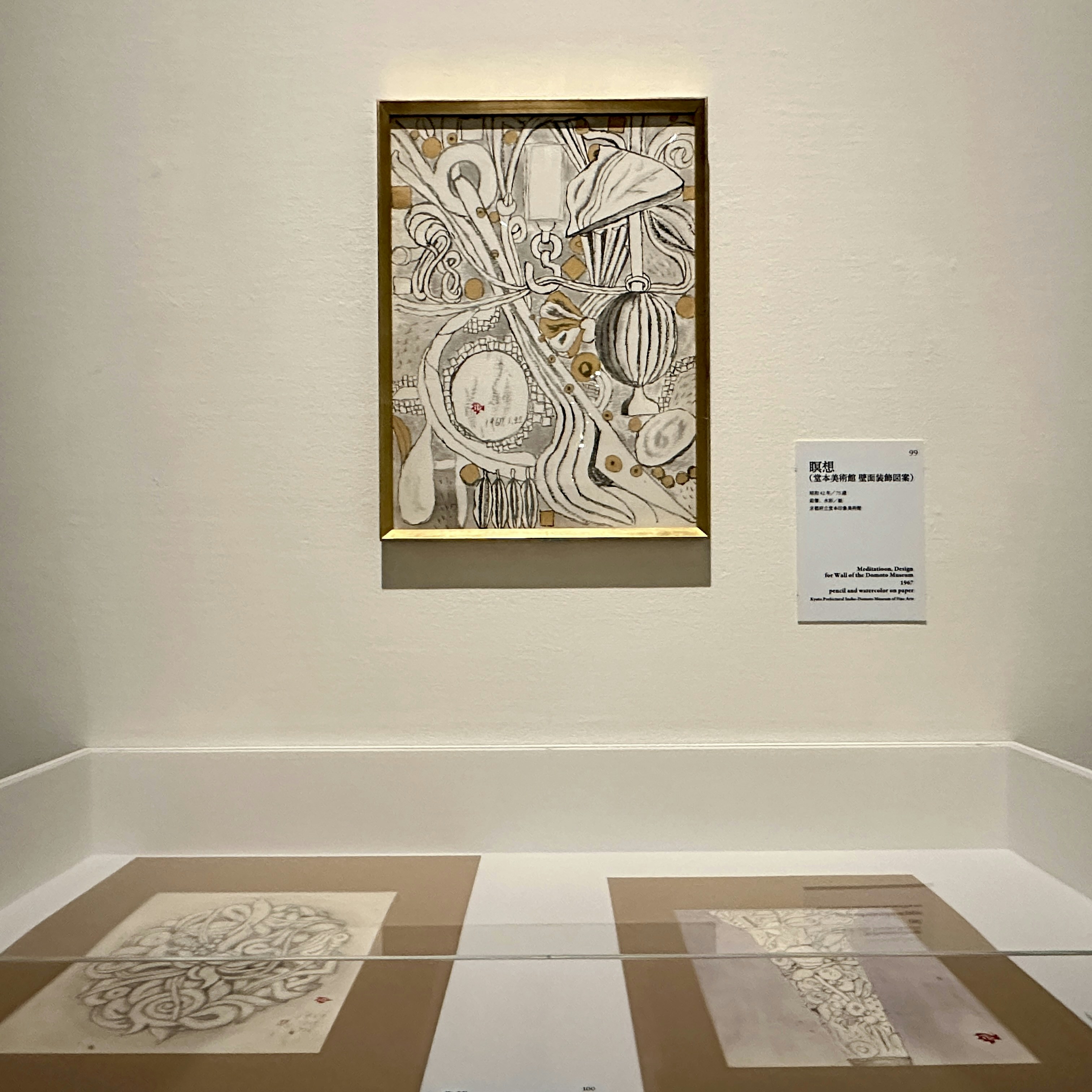

京都画壇の巨匠・堂本印象(1891〜1975)。その大規模回顧展「没後50年 堂本印象 自在なる創造」が京都国立近代美術館で開幕を迎えた。担当学芸員は平井啓修(同館主任研究員)。

京都で酒造業を営む裕福な家の三男として生まれた堂本印象は幼い頃から絵を好み、その才能を発揮していた。1918年に京都市立絵画専門学校に入学し、20年には西山翠嶂が主宰する画塾「青甲社」に入門。第1回帝展(1919)に《深草》を出品して初入選して以降、第3回帝展(1921)では《調鞠図》で特選を、第6回帝展(1925)では《華厳》で帝国美術院賞を受賞するなど、官展を中心に活躍した京都画壇を代表する人物だ。

細密な具象画を得意としたが、60歳を過ぎてから渡欧して以降は抽象的な作風に転じ、筆のストロークを活かした躍動感あふれる抽象画を展開した印象。同館・福永治館長は印象を「戦前戦後を通じて京都画壇に多大な足跡を残した、ほかに例のない作家」と評する。

これまで印象の仕事を紹介する役割は京都府立堂本印象美術館が担ってきたこともあり、京都国立近代美術館では初の印象展となる本展。印象の画業の変遷を5章構成で年代順に紹介するもので、官展および新日展出品作を中心に、国内で所蔵される作品約98点が集結するまたとない機会だ。