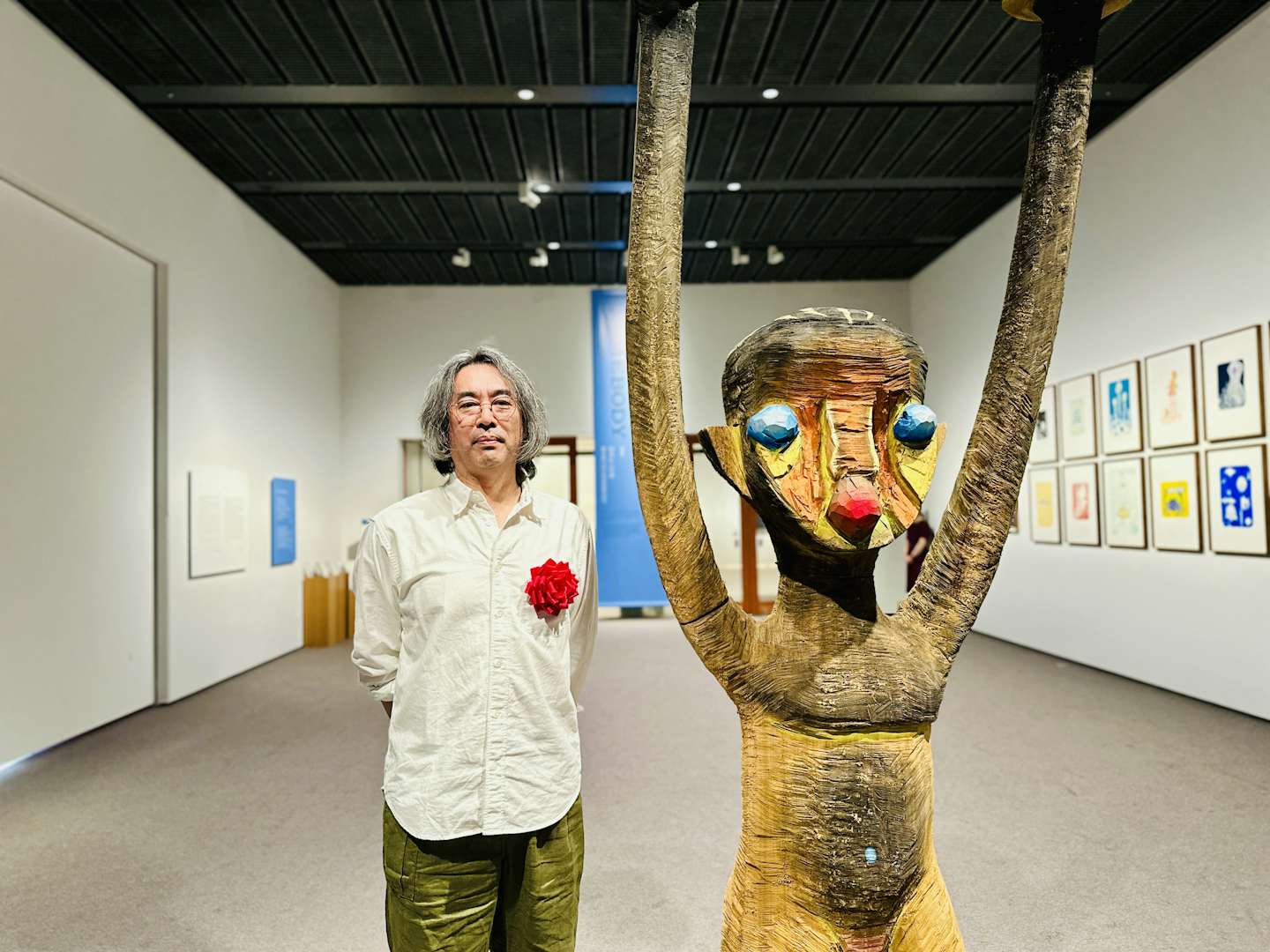

「加藤泉 何者かへの道」(島根県立石見美術館)開幕レポート。過去最大規模の個展でたどる表現の変遷

島根県安来市出身で国際的に活躍するアーティスト・加藤泉。その国内最大規模となる個展「加藤泉 何者かへの道」が島根県立石見美術館で始まった。会期は9月1日まで。

アーティスト・加藤泉の活動を概観するのに、これほどふさわしい展覧会もないだろう。国内では過去最大規模となる個展「加藤泉 何者かへの道」が故郷・島根にある島根県立石見美術館で開幕を迎えた。担当学芸員は川西由里。

加藤泉は1969年島根県安来市生まれ。武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業。90年代末に画家としてデビュー。⼦供が描くようなシンプルで記号的な顔の形に始まり、現在まで「⼈型(ひとがた)」を⼿がかりに制作を続けている。2007年にヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展へ招聘されたことをきっかけに国際的な評価されはじめ、多くのアートファン・コレクターを魅了する存在だ。

国内の美術館個展としては、これまで「加藤泉―寄生するプラモデル」展(ワタリウム美術館、2022)、「LIKE A ROLLING SNOWBALL」(ハラ ミュージアム アーク・原美術館、2019)などがあるが、本展は過去最大規模のでの個展となる。また島根県立石見美術館においても、現代作家の個展は今回が初めてだ。

会場となる島根県立石見美術館は内藤廣による設計で、28万枚との石州瓦(赤瓦)によって覆われた外観が大きな特徴だ。同館の開館20周年を飾る本展では、美術館の4つの展示室のうち3つを使用。初公開となる高校時代の油絵から最新作まで、幅広い年代の作品が並ぶ。会場は「何者かへの道」「空間に描く」「小さな歴史」の3章構成。