「セカイノコトワリ」展、京都国立近代美術館で開催へ。1990年代以降の現代美術を20作家でたどる

1990年代から現在まで、日本社会の変化とともに歩んできた現代美術を総覧する展覧会「セカイノコトワリ―私たちの時代の美術」が、12月20日より京都国立近代美術館で開催される。8月21日には、展覧会の趣旨や全貌を明かした記者発表会が行われた。

12月20日〜2026年3月8日、京都国立近代美術館にて展覧会「セカイノコトワリ―私たちの時代の美術 #WhereDoWeStand? : Art in Our Time」が開催される。本展は、1990年代以降の日本社会とともに歩んできた現代美術の展開を、20名の作家による作品を通して示すもので、同館とメルコグループの協力によって実現した。

8月21日には国立新美術館で記者発表が行われ、本展を企画した京都国立近代美術館主任研究員の牧口千夏がコンセプトについて説明した。「本展では、当館がこれまで収集してきたコレクションを基盤に、『アイデンティティ』『身体』『歴史』『グローバル化社会』といったキーワードから作家を選定しました」と語った。

展覧会タイトルに用いられた「セカイノコトワリ」というカタカナ表記については、「未知のものに向き合う態度を象徴するものであり、固定化された価値観から少しずつずれていく現代社会において、アーティストの作品が『私たちはどこに立っているのか』という問いの手がかりを与えてくれる」と解説した。また、コロナ禍や国際的な紛争などによって価値観が揺らぐ今日において「アーティストの表現は、分断が生まれやすい時代に共通の拠りどころを探る重要な営みです」と強調した。

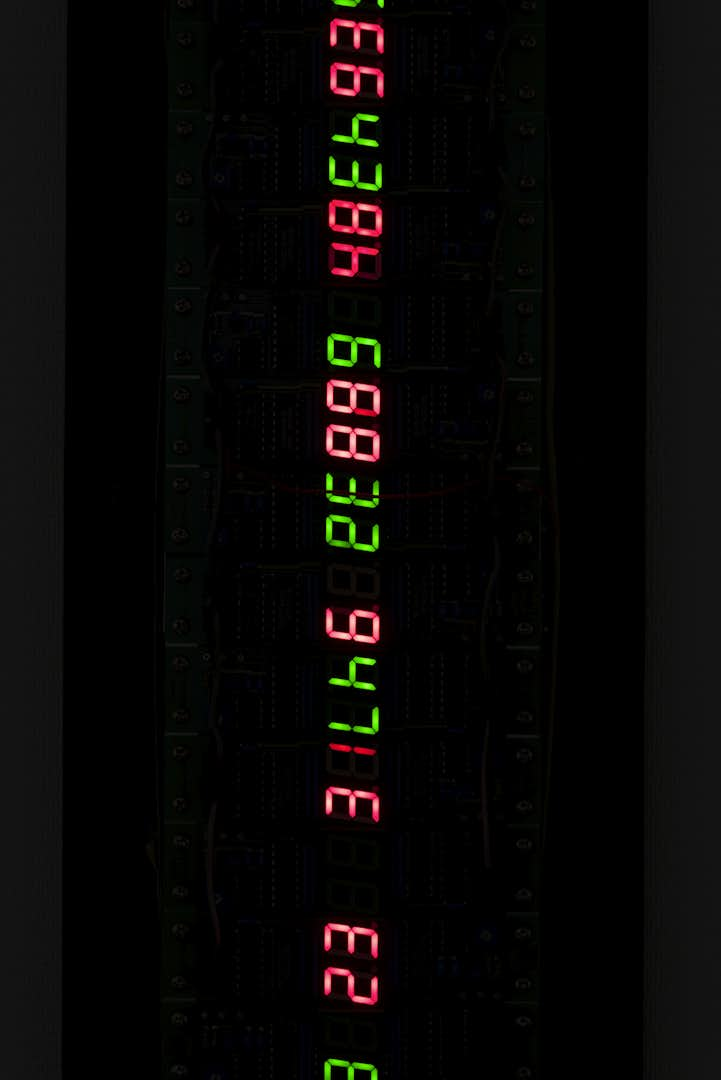

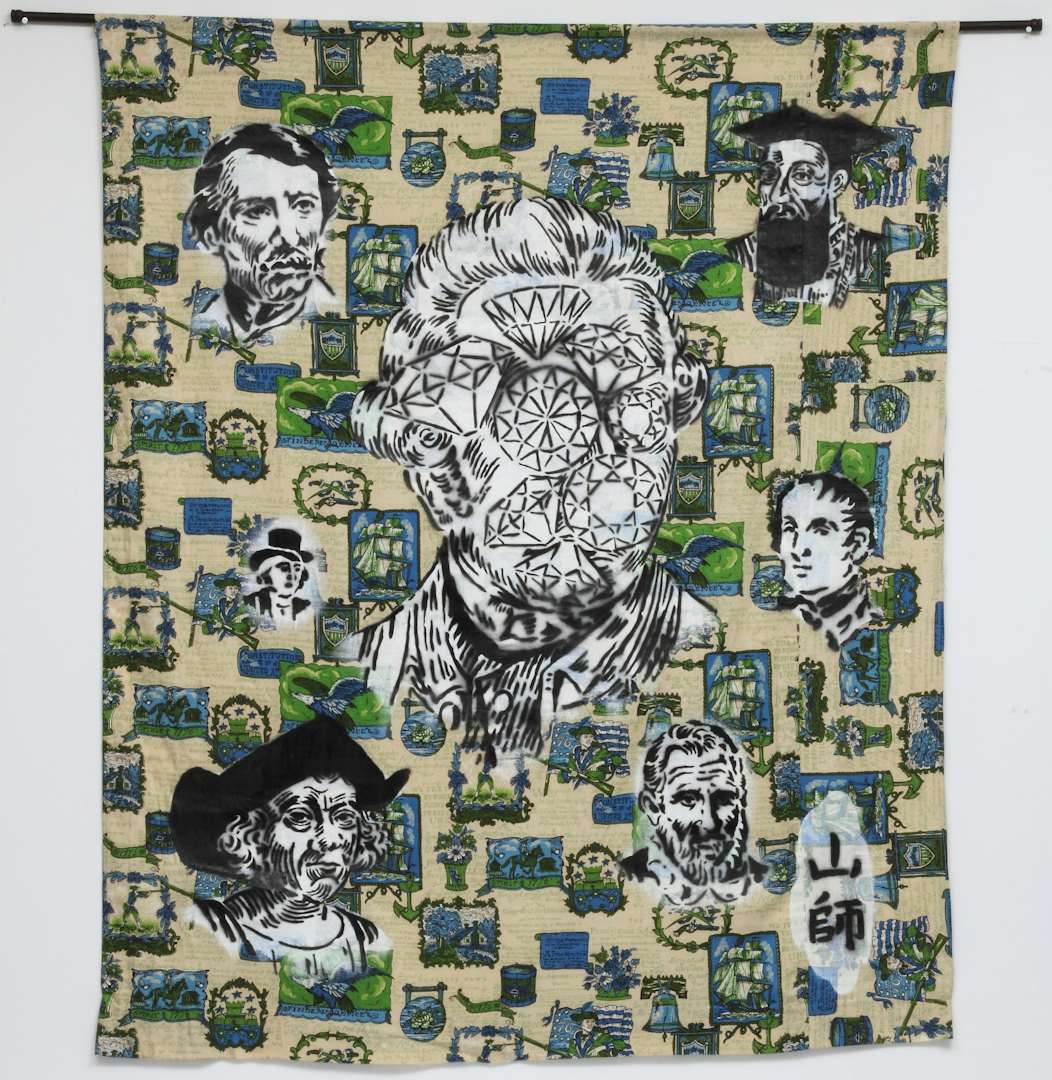

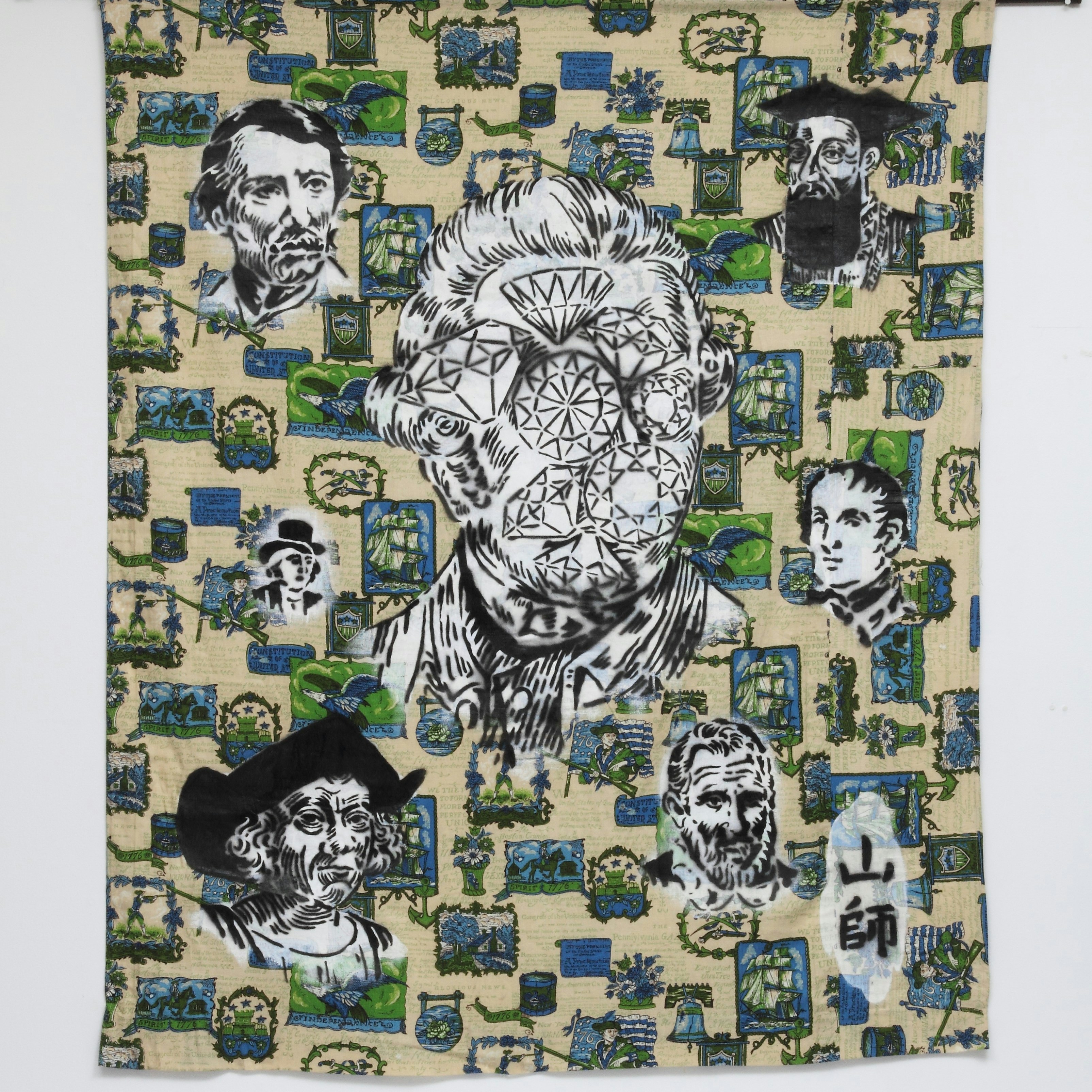

出品作は約70点にのぼり、そのうち約40点は京都国立近代美術館の収蔵作品である。1989年の宮島達男によるデジタルカウンター作品《Monism/Dualism》から、近年収蔵された風間サチコのカラーのステンシルやテキスタイルを用いた《McColoniald:世界の山師》(2003)やAKI INOMATA、竹村京らの作品などが含まれる。牧口は「2020年代以降の集中的な収集成果を一望できる機会となる」と述べ、コレクション活用の意義を強調した。