髙田安規子・政子インタビュー。いまの時代だからこそ必要な「スケールの思考」

「髙田安規子・政子 Perspectives この世界の捉え方」展を開催中の資生堂ギャラリーで、髙田安規子・政子が出品作について、また創作への姿勢を語った。聞き手は美術評論・多摩美術大学教授の光田由里。

日常から地続きのものに好奇心を

──『髙田安規子・政子 Perspectives この世界の捉え方』は、小さなものが秘めた秩序に気づくとき、世界、宇宙の摂理にもつながっていく、そんな視点をもたらしてくれる展覧会に見えます。準備はいつごろから始めたのですか?

髙田安規子(以下、安規子) 2年前からです。まず資生堂企業資料館と資生堂アートハウスでリサーチをしました。当初は2人で考えが異なり、2つの案がありました。私は資生堂ギャラリーで展覧会を開催するという点を意識して、日常生活を豊かにする商品やサービスを提供する資生堂のイメージから、生活雑貨や家具を使った案を考えていました。その案にかつて開いた「不思議の国のアリス」をテーマとした個展で展示した鏡の作品があり、内面からの美しさを追及する資生堂のイメージと、光によって映し出される深淵なこの世界の様相とを重ね合わせた展示案をまとめました。

髙田政子(以下、政子) 安規子は私たちの作品にみられる日常性とつなげようとしていたと思います。私は、中国の易経の一節「至哉坤元 万物資生」(大地の徳はなんと素晴らしいものであろうか。すべてのものは、ここから生まれる)が資生堂の社名の由来であったことを知り、異常気象など自然の環境変化を実感するいまだからこそ、資生堂ギャラリーで自然環境に目を向けた展示をすべきだと考えました。

安規子 葛藤と紆余曲折を経て、2つの案を合体しまとめるかたちで生まれたのが、この展示です。

──古来から、人は宇宙の秩序の秘密を知りたくて、数学や物理学でなんとか言い表せないかと工夫してきたのだと思います。しかしこれからの時代は、数式のようなものからこぼれ落ちる粒子のようなものこそ大事になるのではないか……。そんなことを感じさせる展示でした。

安規子 とてもうれしいです。もとをたどれば、私たちが科学的な視点を持つようになったのは、英国留学していた経験が大きいです。暮らしのなかで、「不思議の国のアリス」のような経験が頻繁に起こります。ドアの取っ手の位置や、椅子の座面が高く、うまく環境に適応できず、これまでスタンダードだと思っていたサイズ感が揺らぎました。異国の地に身を置いた経験から、俯瞰の視点や環境というキーワードが制作の中核となり、とりわけイームズの「パワーズ・オブ・テン」に影響を受けました。そこでこの世界の最小と最大のものである量子と宇宙といった物理の領域にも興味を持つようになり、次第に「スケール」というテーマが確立していったのです。

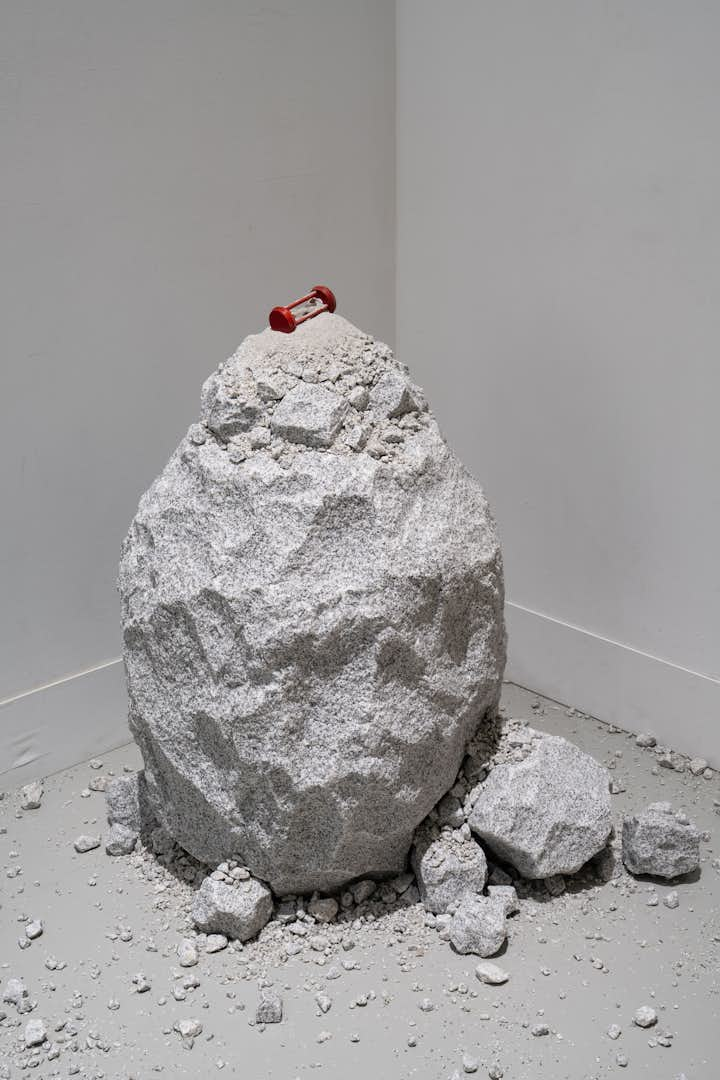

スケールというテーマで作品をつくっていると、比率をつねに意識するし、単位にも思考が向きます。割れた砂時計から砂、石、岩があふれ出す《Timepiece》も、数と量の比率に着目した、数学的な思考と身体感覚に基づく作品です。かつて科学と芸術は同じ学問領域でしたし、手段は違うにせよ世界を理解しようとする目的は同じだったはず。日常から地続きの自然法則や世界の在り方に好奇心を持って目を向けてみると、そこにある構造や美しさが見出せるのではないかと考えています。子供が遊びのなかでルールにとらわれず、単純で明快な方法で世界に触れ理解していくように、分野や境界を越えてこの世界の捉え方を作品で実践していけたら、と思っています。

政子 スケールという概念は、想像力によって「その先」へ視野を広げられるものだと思っています。例えば時間のスケールを考えると、一般的に私たちは人の一生を基準に、百年単位で日常を生きています。でも自分の祖先をたどれば数百年、数千年の単位になるし、もっと飛躍して捉えれば生命の歴史(38億年)や宇宙の歴史(138億年)を単位としてとらえることも、想像力を駆使すれば可能です。科学的な難しい概念が先立つのではなくて、日常的な感覚で小さなものに目を向けることから始まり、不可視の領域まで世界がどこまでも広がっていくような思考の転回がもたらす「スケール」の概念を、鑑賞者に感じてもらえたら。それが今回の展示でやりたかったことです。