マヤ・エリン・マスダ インタビュー。「目に見えない毒性」や「遅延性による暴力」とともにどう生きるか

山口情報芸術センター[YCAM]で開催されている、マヤ・エリン・マスダによる新作を発表する展覧会「Ecologies of Closeness 痛みが他者でなくなるとき」(〜11月2日)。展覧会のオープニングとして実施された清水知子(東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科 教授)とのアーティスト・トークでは、クィアやエコロジーと作品の関係性について議論が交わされた。本インタビューでは、鷲田めるろ(金沢21世紀美術館 館長)が、作品の造形面を中心に話を聞いた。 ※本インタビューは8月7日に実施。

「目に見えない毒性」や「遅延性による暴力」とともにどう生きるか

──まずは、今回の展覧会でも中心となる《Pour Your Body Out》についてお聞かせください。本作の制作年は(2023-25)となっています。2023年に京都芸術センターで展示された同名の作品と、今回のYCAMでの作品とで共通するところと、新たに展開された部分について教えていただけますか? とくに、フレームのあり方が大きく変化しているように感じられました。

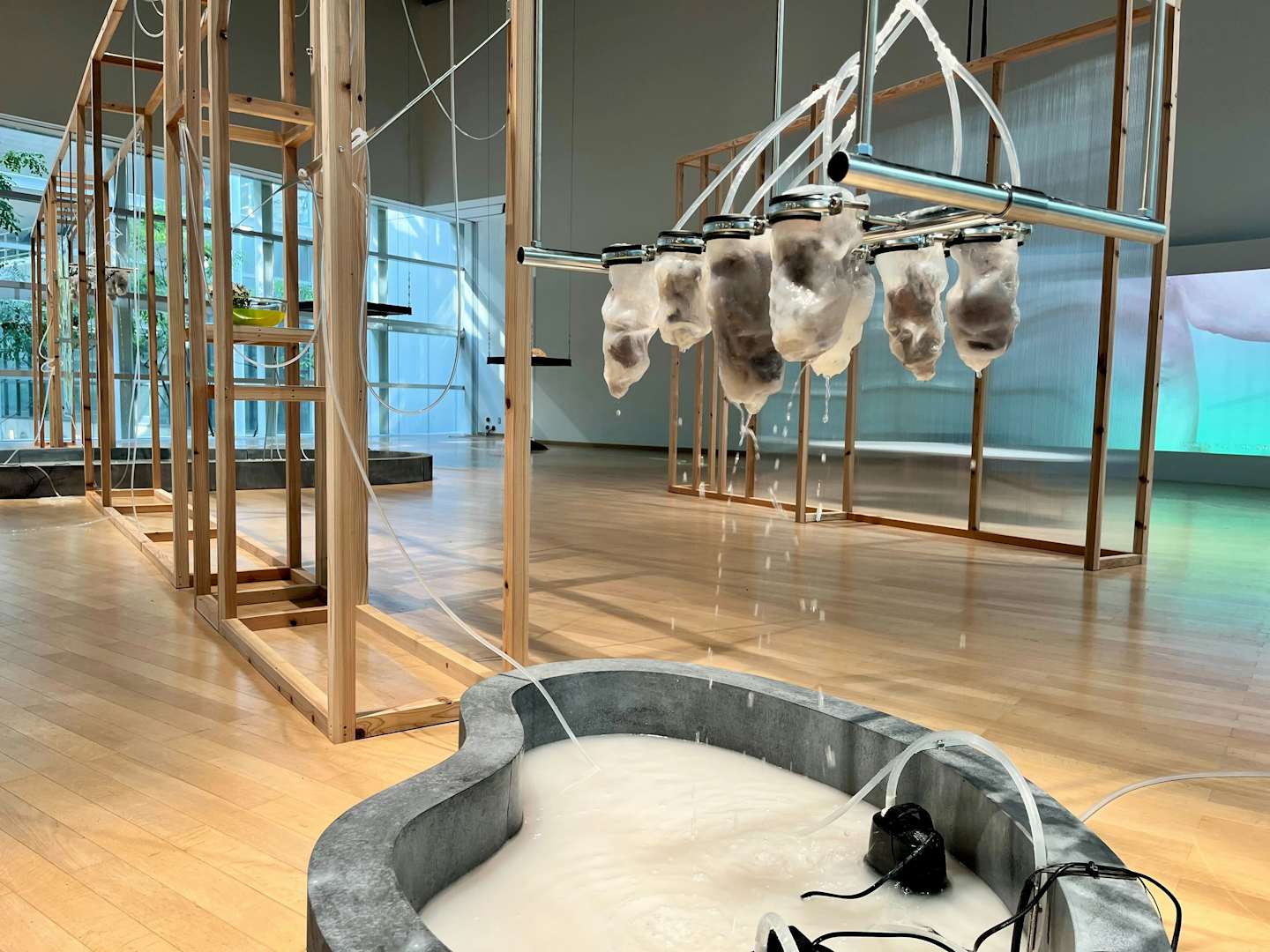

私自身も、今回制作をしている途中で新作なのではないかと感じられたほど変化がありました。《Pour Your Body Out》は、粉ミルクを用いた人工乳の循環や漏洩、腐敗を通して、「社会的枠組みから漏れてしまう女性の身体」に焦点を当てた作品です。これは例えば、チェルノブイリ原発事故を受けて行われた女性に対する集団的な中絶の推奨や、放射線事故によって顕在化したリプロダクティブ・ライツ(性と生殖の権利)の問題とも深くかかわるものです。プールを介して人工乳が循環するという構造自体は23年から変わっていないのですが、大きく変化した点といえば、おっしゃる通りフレームの扱いだと思います。

私の作品において主題となっているのは、家父長制や資本主義のようなシステムのなかに存在してはいるものの、そこから見過ごされてたり、抑圧によって逸脱してしまった女性やクィアの身体です。そういった意味で、フレームのような支配構造と漏れ出てしまう体液のバランスは本作において非常に重要なものだと考えました。

また、今回の展示では2つほど新たに工夫した点があります。ひとつは、木のフレームを展示室を横断するように17メートルまで幅を広げ、高さも2メートルほどまで拡張しました。鑑賞者の方々が構造体を見上げながら、通り抜けられるようにしたんです。こうすることによって、システムのなかで翻弄される身体や流れる液体を主体的に歩き回りながら観察してもらえるようにしました。個展ということもあり、作品を時系列に並べて順路を設けたり、壁を建てたりと、規則を設けて展示するという案もあったのですが、私の作品には花が枯れたり、液体が流れていたりそうでなかったりと、ひとつの作品のなかに様々な時間軸が含まれていて、複数の発話者が共存しています。ですから、穴の空いた構造体を展示室の中央に設置することで、自由に歩き回れる庭のような仕立てとすることを決めました。来場者それぞれの鑑賞方法で体験いただけるのではないかと思います。

もうひとつは、構造体の素材自体を鉄から木に変えたことです。YCAMは建築家の磯崎新さんが設計を手掛けられているのですが、空間内の縦のライン強く、やや無機質に感じられることもあります。そういったものとバランスを取るために有機的な素材を用いる必要がありました。結果的には、空間内を横断する構造体自体が横たわる身体のように見えてくる瞬間があったり、内部に配置した要素が断片化した内臓のようにも感じられ、ヴァージニア・ウルフやジョン・キーツが論じていた「横臥者の身体」について考える契機にもなりました。