丹下健三の名作建築10選。「世界のタンゲ」が歩んだ道のりをたどる

戦後日本を代表する建築家・丹下健三(1913〜2005)は、「世界のタンゲ」の異名を持つ20世紀を代表する建築家のひとりだ。大谷幸夫や磯崎新、槇文彦に黒川紀章、そして谷口吉生など、著名な建築家を育成した教育者でもあり、高度経済成長期で人口急増期にあった東京の改革構想「東京計画1960」を発表した都市計画家としても知られている。2025年である今年は丹下の没後20年にあたる。この機会に、現在も残る丹下健三の名建築を見ていこう。

「世界のタンゲ」が歩んだ道のりをたどる

1913年に大阪府堺市に生まれた丹下は、旧制広島高等学校に在学中に、ル・コルビュジエの存在と、彼が設計した「ソビエトパレス」(実現せず)を知り建築家を志す。東京帝国大学工学部建築科を卒業後、ル・コルビュジエの弟子のひとりであった前川國男の建築事務所に勤務、建築家としてのキャリアを積んでいくこととなる。

丹下の名前を世界的に広めたのは、1955年に竣工した広島県広島市の平和記念公園と広島平和記念資料館の設計だ。ほかの設計案が公園の敷地のみを使った計画案であったのに対し、公園の外にある原爆ドームまで訪問者の視線をいざなうよう軸線を通すよう設計。見事にコンペで1等入選を果たした。

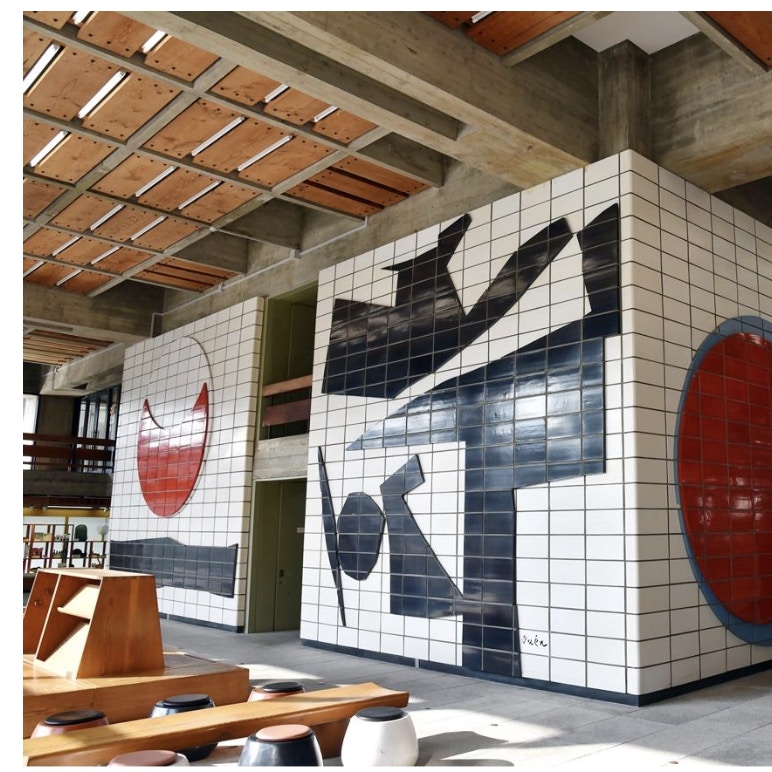

この後、旧東京都庁舎(現存せず)や、香川県庁舎などの日本建築の伝統をコンクリートに持ち込んだインパクトと調和をもたらす建物を次々と設計。丹下の名声は次第に高まっていく。また、1960年には、東京湾のなかに丸の内から木更津へと伸びる海上都市計画「東京計画1960」を発表。建築と都市をあわせて考察する美学と哲学をもって考える姿勢は生涯続いた。

その後、東京カテドラル聖マリア聖堂や、国立代々木屋内総合競技場など現在まで残る名建築物を次々に制作。1970年の大阪万博では総合プロデューサーのひとりとなり、中心施設である「お祭り広場」の設計も手掛けた。87年には日本人初となるプリツカー賞も受賞。そして、バブル期も現在の東京都庁舎や横浜美術館などを設計。2005年に91歳の生涯を閉じるまで、精力的な活動を続けていた。

そんな丹下が手掛けた建物は、ハナエ・モリビル(1978)や赤坂プリンスホテル(1983)など、すでに解体されてしまったものあるが、日本各地に彼の設計した建物が現在も活躍している。そのなかでも、ぜひ一度は見ておきたい建物を紹介する。