櫛野展正連載「アウトサイドの隣人たち」:ありふれた素材の底力

ヤンキー文化や死刑囚による絵画など、美術の「正史」から外れた表現活動を取り上げる展覧会を扱ってきたアウトサイダー・キュレーター、櫛野展正。2016年4月にギャラリー兼イベントスペース「クシノテラス」を立ち上げ、「表現の根源に迫る」人間たちを紹介する活動を続けている。彼がアウトサイドな表現者たちに取材し、その内面に迫る連載。第87回は新聞広告やサランラップの芯などで造形物を生み出す三輪章さんに迫る。

誰もが知るランドマークと、見る者の心を和ませる遊具たち。それらの細部は、日々の新聞紙の広告と生活の痕跡を宿すサランラップの芯で構成されていた。この一見ささやかな作品群には、人間の根源的な創造の喜びと、ありふれたものに美を見出す特別な眼差しが宿っている。

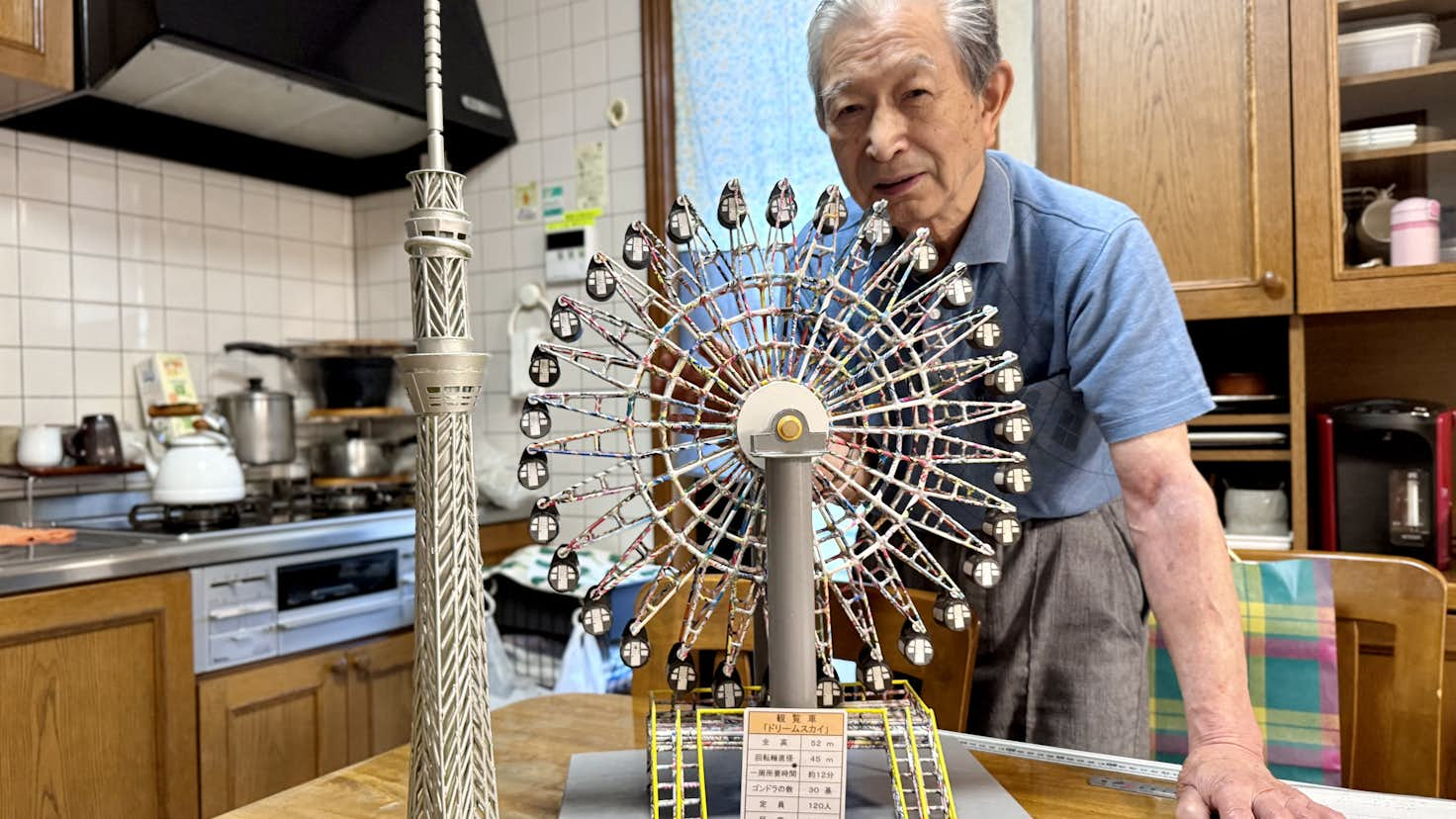

今回出会ったのは、84歳の高齢男性が手塩にかけて制作した、驚くほど精巧な2つの模型だった。日本の現代建築を象徴する東京スカイツリーと、どこか懐かしい観覧車が、その全貌を現した。

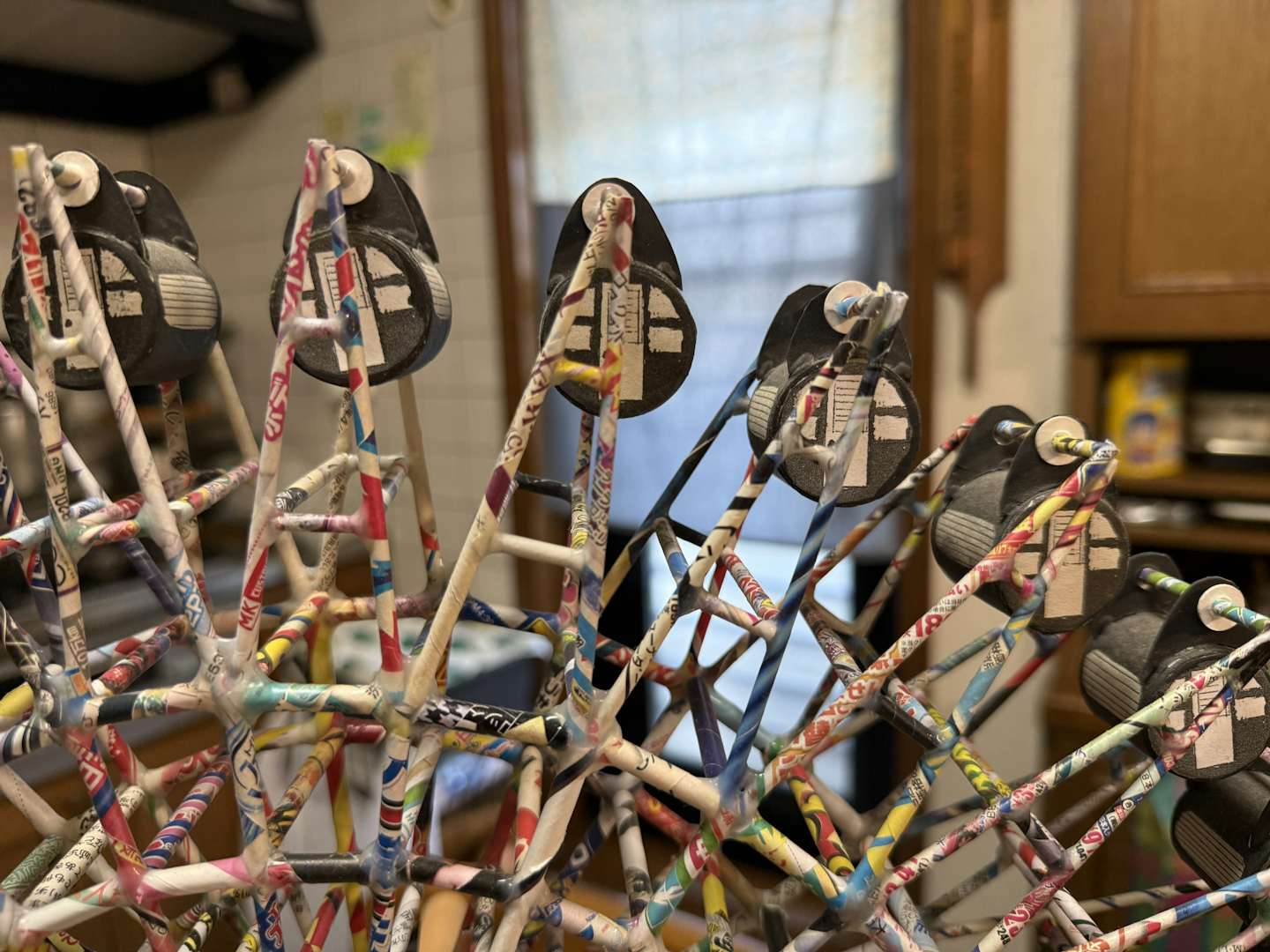

作品の材料は、一般的な模型材とは一線を画している。スカイツリーの緻密な格子構造から観覧車の鮮やかなゴンドラ、そしてその中心軸に至るまで、主要な部分は、日々の暮らしで手にする広告を細かく裁断し、棒状に丸めるという丹念な手作業で形づくられている。使い終わったサランラップの芯も巧みに加工・組み合わせ、その軽量な円筒形を活かし、観覧車のゴンドラやスカイツリーの骨格の一部にも用いられていた。この観覧車は手動でゴンドラが回転する仕掛けまで組み込まれ、その精巧さに僕は思わず息を呑んだ。

強度と安定性を保つ台座や心棒には木材を使用。異素材の組み合わせが作品に深みとリアリティを加えている。細部にわたる観察眼と途方もない集中力が生んだ、まさに丹精込めた仕事の賜物だと言える。

作者の三輪章(みわ・あきら)さんは、静岡県静岡市で暮らしている。1941年、石川県羽咋郡柏崎村(現在の宝達志水町)に6人兄弟の次男として生を受けた。教師である両親のもと、幼い頃からモノづくりに熱中したという。

「小学校くらいの時に、大工だった祖父からは、いろんな仕事を手伝わされたんだよ。屋根葺きや瓦拭きなど実際にやりながら覚えて、とにかくおもしろかったね。でも2〜3日で終わっちゃうからね。どんどんモノづくりにのめり込んでいったわけ。やりたいやりたくないとかではなく、家のことを手伝わなければならない時代だったんだよね」。