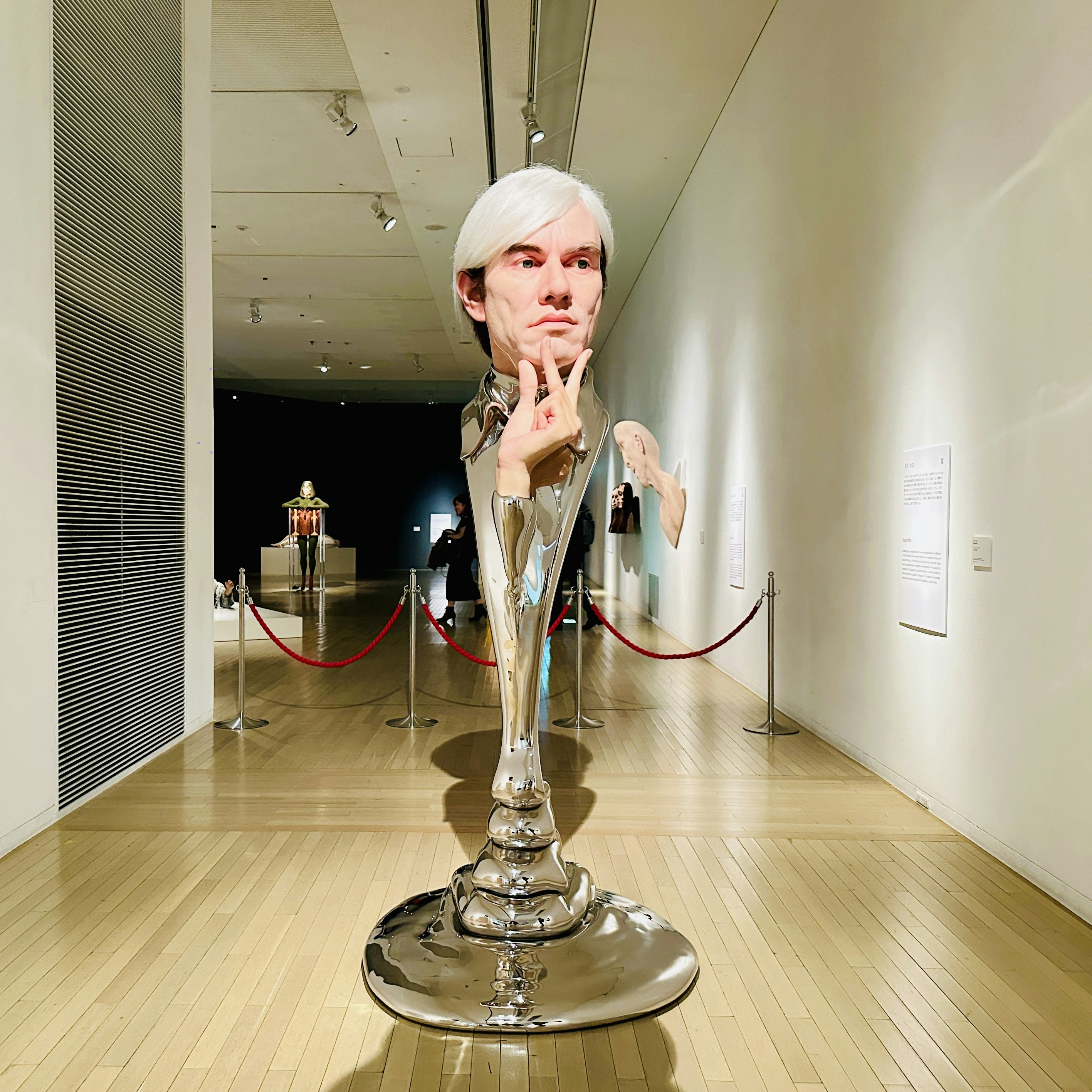

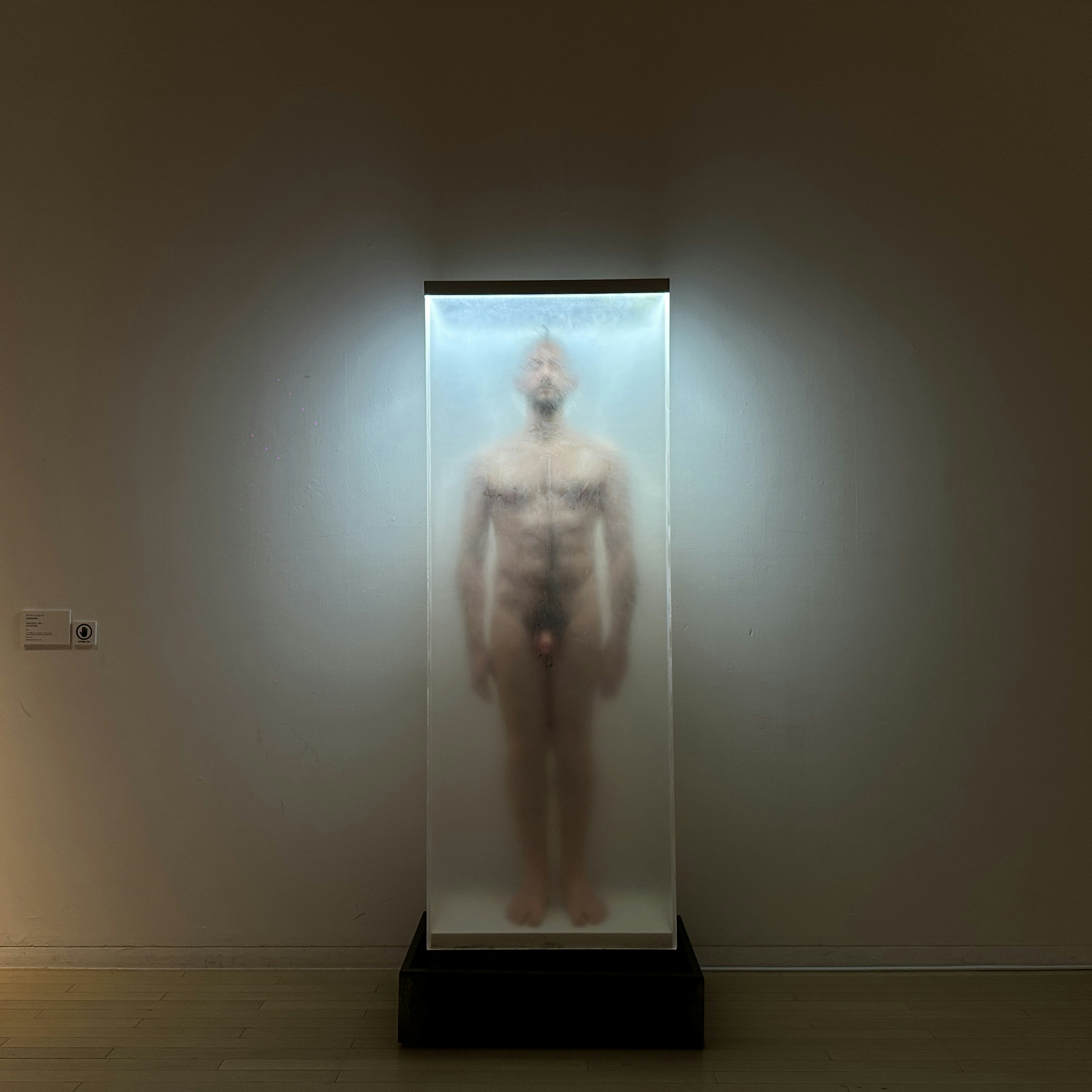

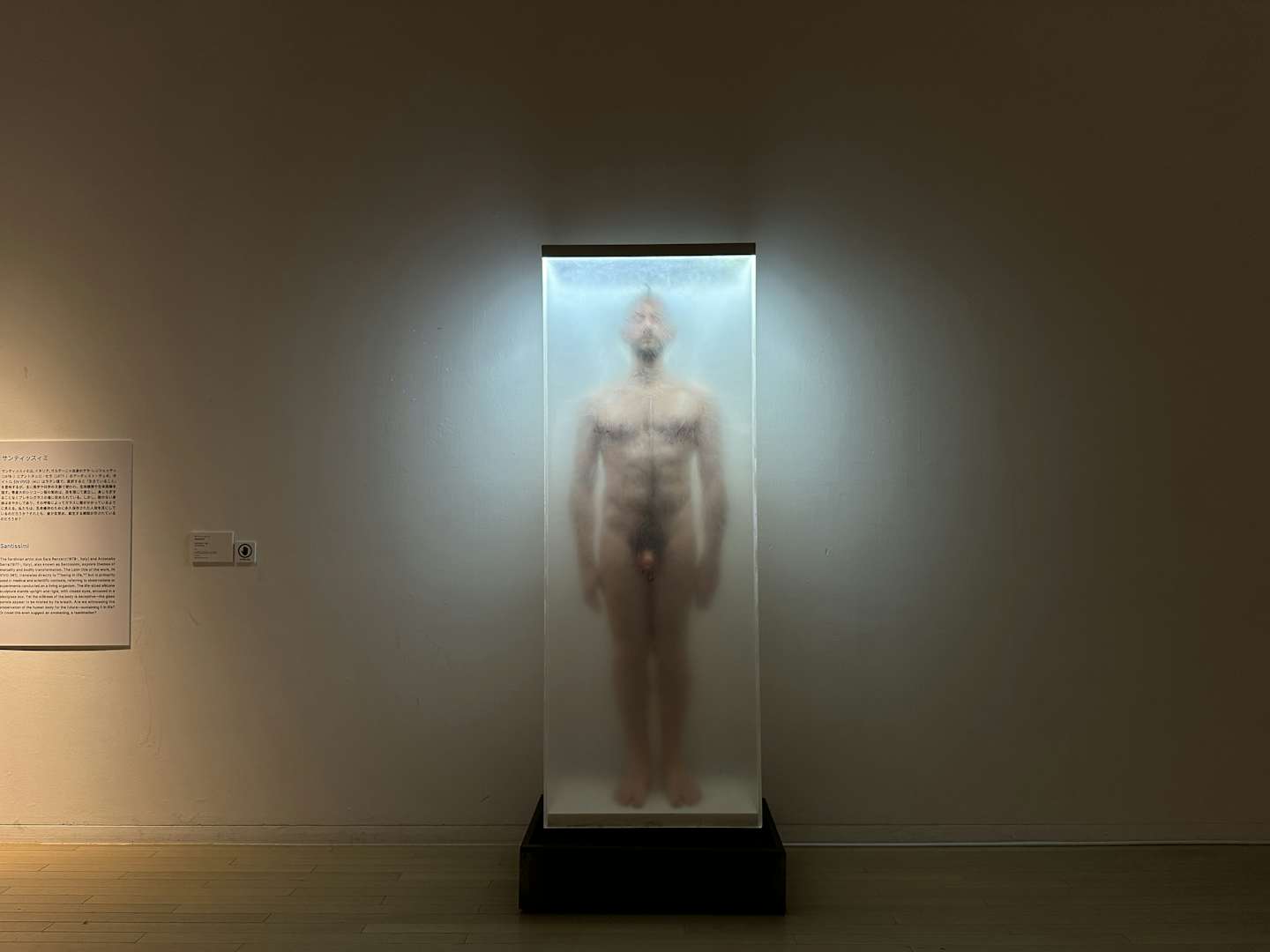

「Study:大阪関西国際芸術祭2025」見どころレポート

大阪・関西万博にあわせ、大阪市内各所で4月11日から「Study:大阪関西国際芸術祭2025」が開幕した。そのハイライトをお届けする。

2022年より、大阪・関西万博に向けて毎年開催されてきた民間主導のアートイベント「Study:大阪関西国際芸術祭」が、4月11日に開幕を迎えた。今年のテーマは「ソーシャルインパクト」。大阪・関西万博会場でパブリック・アートを展開するほか、大阪文化館・天保山(旧サントリーミュージアム)・ベイエリア 、船場エリア、西成エリア、JR大阪駅エリアなどがその舞台となる。なかでも中心となる4つのエリアのハイライトをお届けしたい。

大阪・関西万博会場

大阪・関西万博の会場内では、奥中章人、金氏徹平、COOK、SceNEプロジェクト(地球研)、田崎飛鳥(株式会社ヘラルボニー)、DONECY、冨長敦也、中島麦、BAKIBAKI、ハシグチリンタロウ、檜皮一彦、ミヤケマイ、森万里子らの作品が随所に展示されている。詳細はこちらの別記事をご覧いただきたい。

撮影=安原真広