「ヒルマ・アフ・クリント展」(東京国立近代美術館)開幕レポート。神秘思想で拓いた抽象絵画の世界

スウェーデン出身の画家ヒルマ・アフ・クリント。そのアジア初の大回顧展が、東京国立近代美術館で開幕を迎えた。

重要な展覧会が東京国立近代美術館で開幕した。スウェーデン出身の画家ヒルマ・アフ・クリント(1862〜1944)によるアジア初の大回顧展「ヒルマ・アフ・クリント展」(共催:日本経済新聞社)だ。担当学芸員は三輪健仁(東京国立近代美術館美術課長)。

ヒルマ・アフ・クリントはスウェーデンの裕福な家庭に育ち、王立芸術アカデミーを優秀な成績で卒業、職業画家として活動。そのいっぽうで神秘主義思想に傾倒し、交霊術の体験を通してアカデミックな絵画とは異なる抽象表現を生み出した。

2018年にはニューヨークのグッゲンハイム美術館で開催された回顧展が同館史上最多の60万人を動員。22年には、その存在と画業に迫るドキュメンタリー映画『見えるもの、その先に ヒルマ・アフ・クリントの世界』は22年に日本で公開され、多くの人々にその魅了が発見される契機となった。

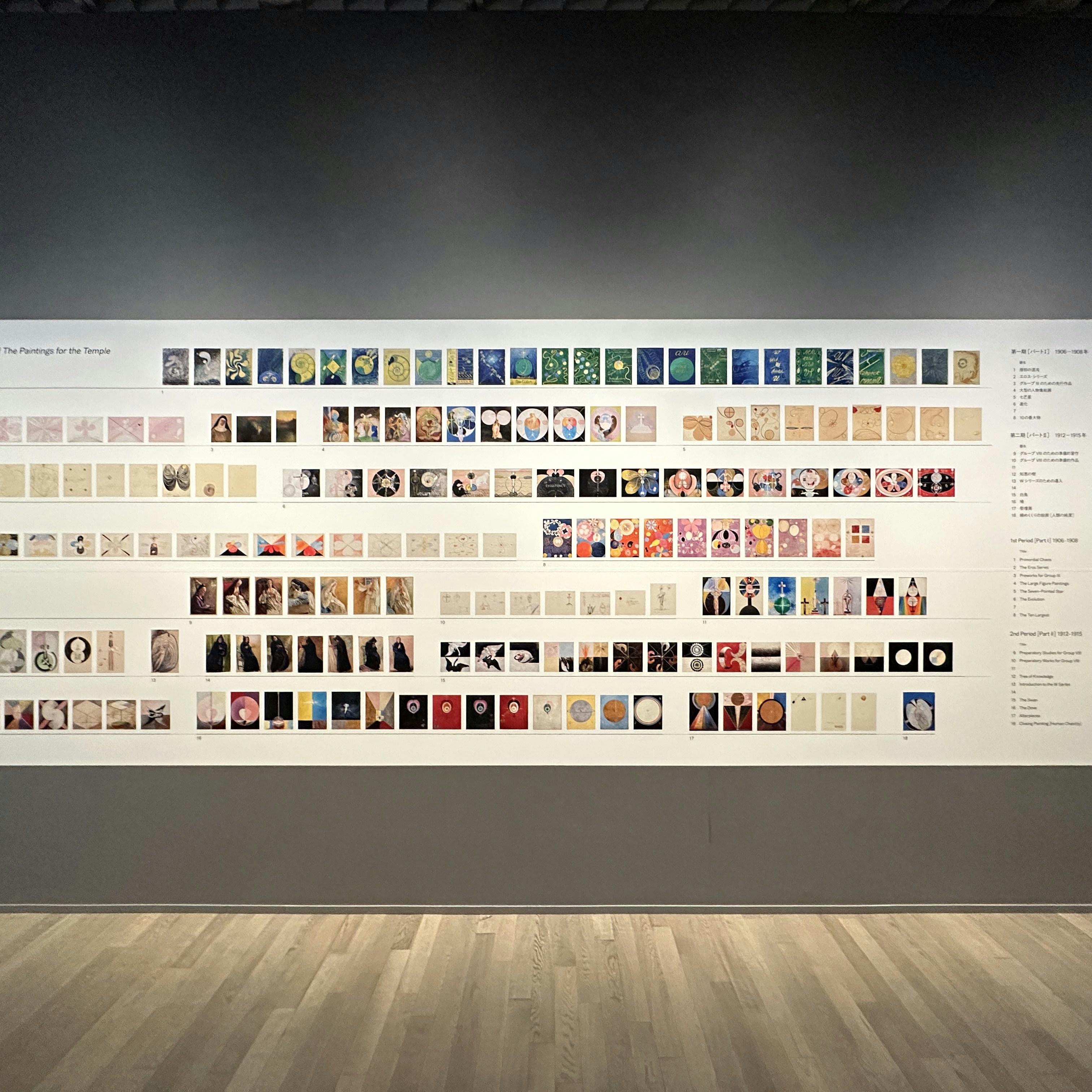

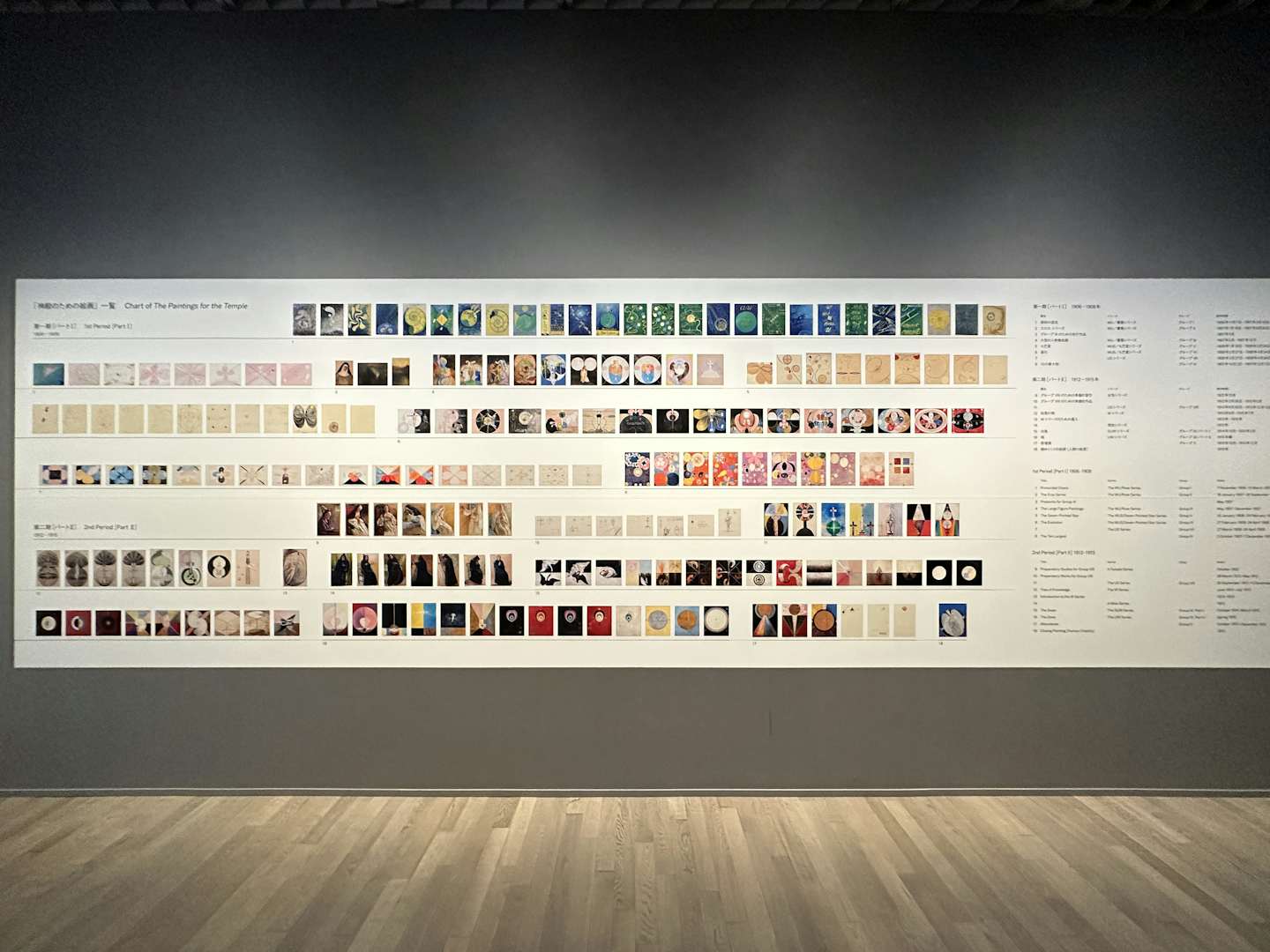

そうした流れのなかで開催される本展は、画家の存命中や死後も長らく、ほとんど展示されることのなかった作品約140点が一堂に会する非常に貴重な機会。ヒルマ・アフ・クリントの現代における評価を決定づけた代表的作品群「神殿のための絵画」(1906–1915)を中心に、ノートやスケッチなど絵画以外の資料も展示し、画家の制作の源泉を探るとともに、画業の全貌を紹介するものだ。

展示は、第1章「アカデミーでの教育から、職業画家へ」、第2章「精神世界の探求」、第3章「神殿のための絵画」、第4章「『神殿のための絵画』以降:人智学への旅」、第5章「体系の完成へ向けて」の、おおむね時系列である全5章で構成されている。