「異端の奇才―ビアズリー」(三菱一号館美術館)開幕レポート。25年の生涯で1000点以上の作品を残した才を見る

25歳という短い人生ながらも、後世に大きな影響を与えた画家オーブリー・ビアズリー。その回顧展「異端の奇才―ビアズリー」が三菱一号館美術館で始まった。会期は5月11日まで。

25歳で世を去った英国の異才オーブリー・ビアズリー(1872〜1898)。その回顧展「異端の奇才―ビアズリー」が三菱一号館美術館(東京・丸の内)で始まった。会期は5月11日まで。担当学芸員は加藤明子(三菱一号館美術館主任学芸員) 、共催は朝日新聞社。

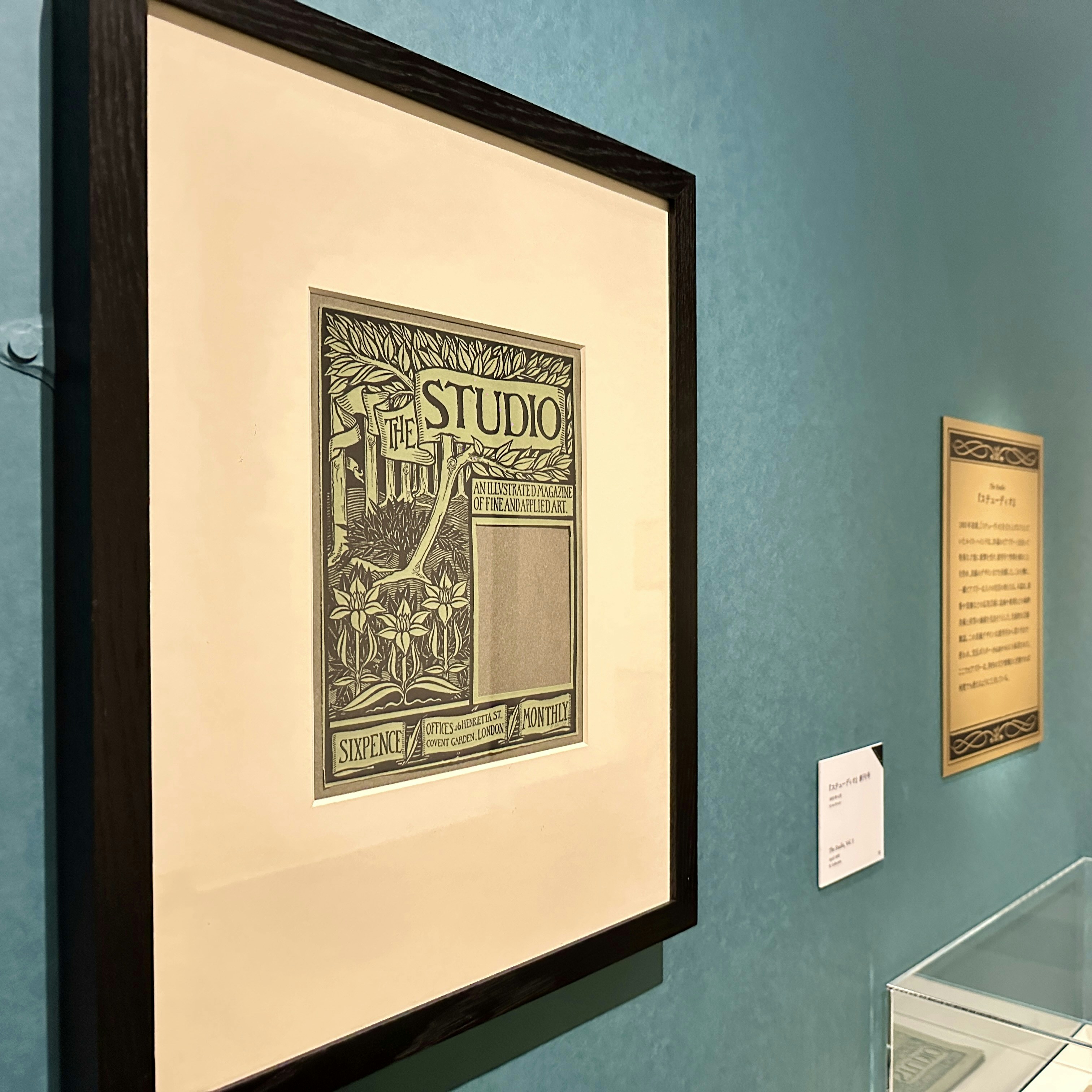

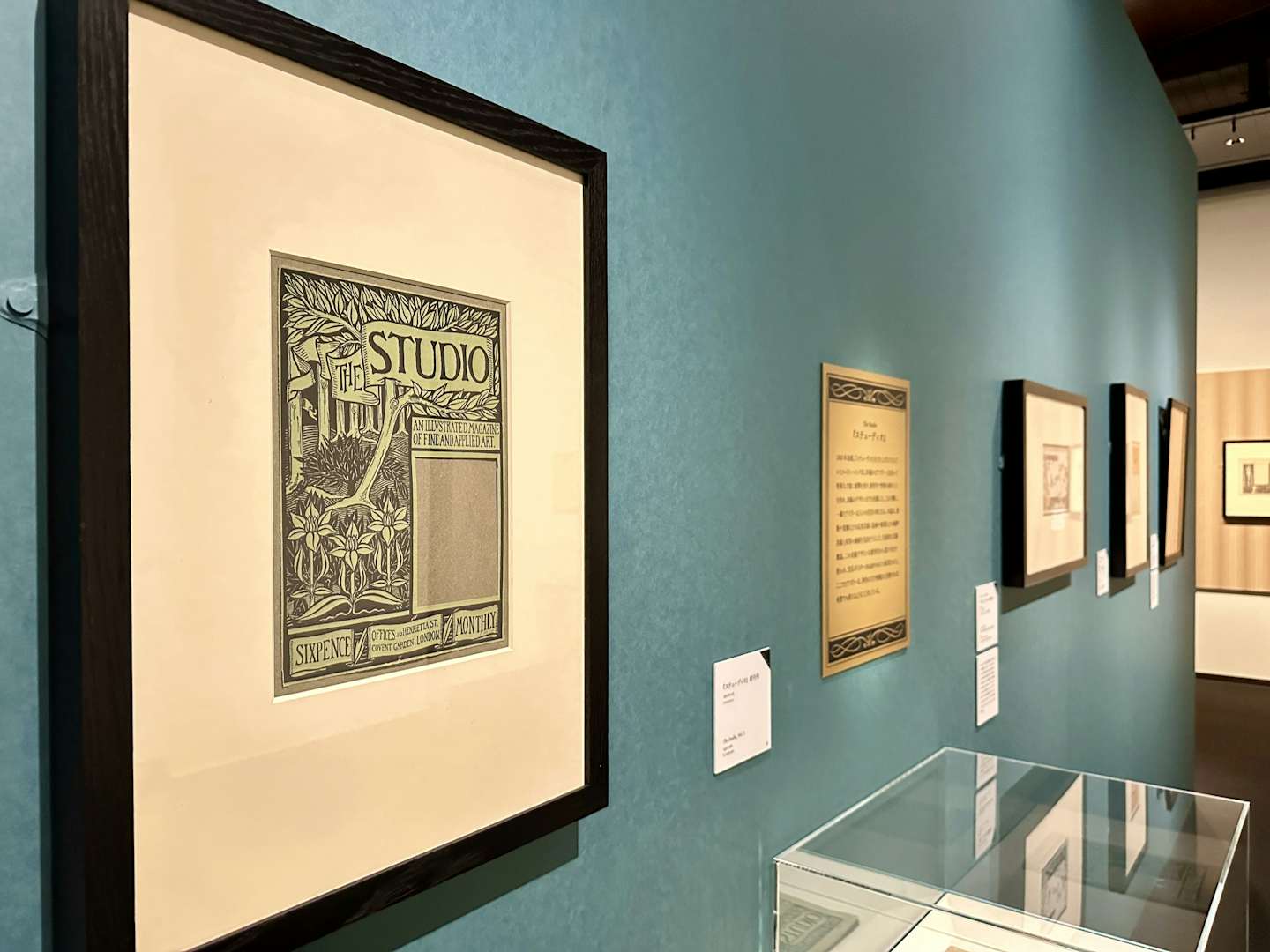

オーブリー・ビアズリーは1872年8月、ブライトンで誕生。宝石職人の息子だった父は財産を使い果たし、軍医の娘であった母がフランス語やピアノを教えて家計を支えるという家庭だった。16歳でロンドンに出たビアズリーは保険会社などで働くかたわら、夜間に独学で絵を描き続けた。

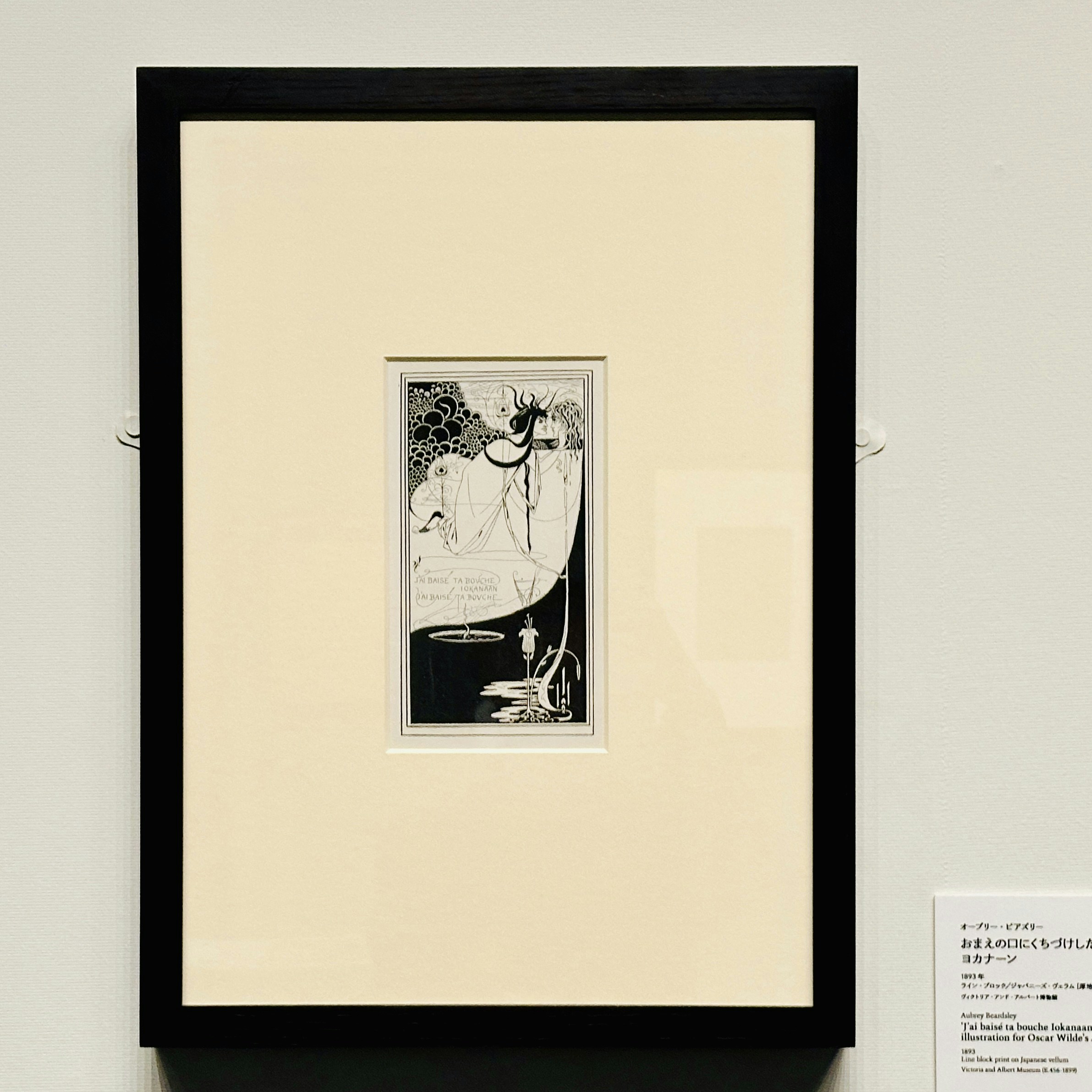

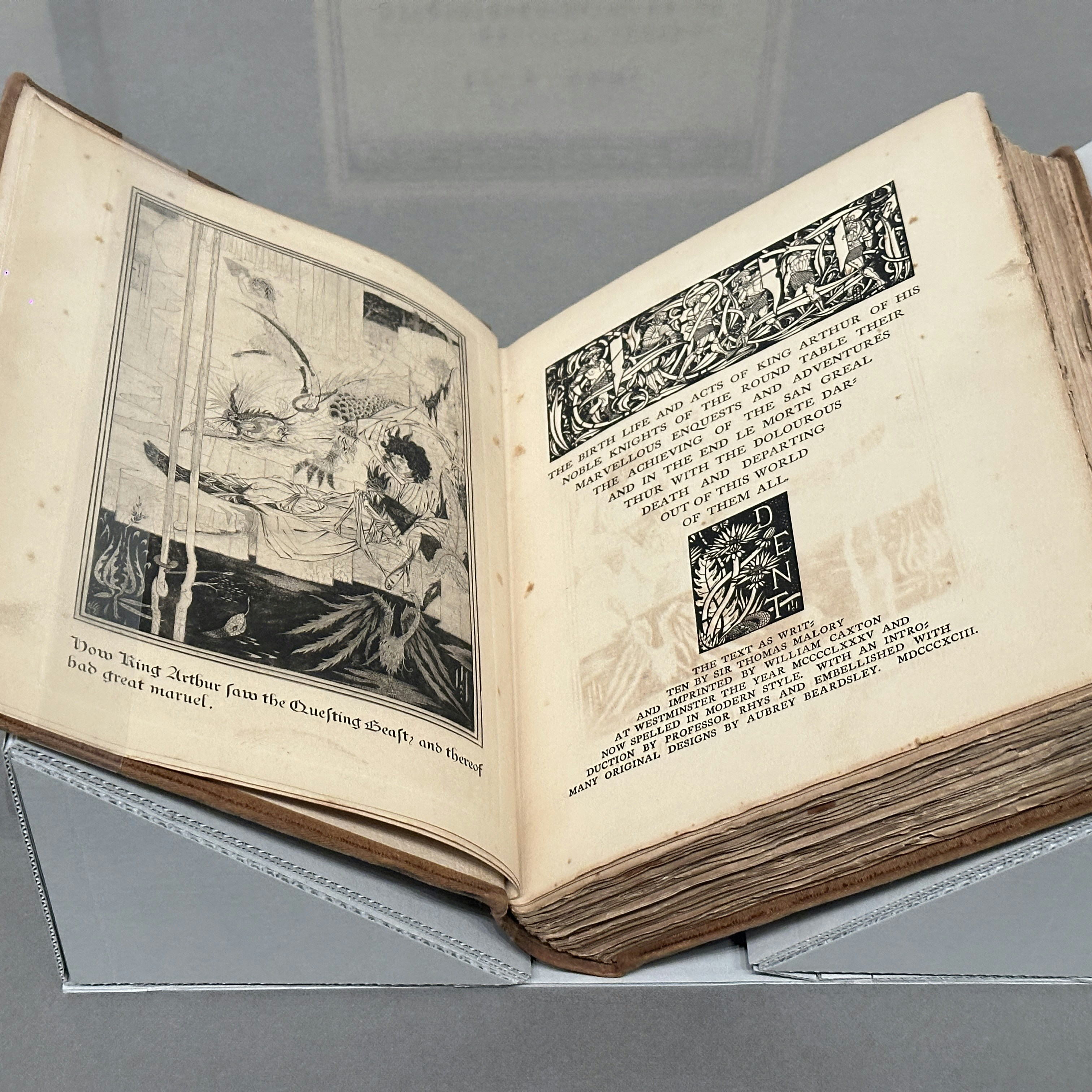

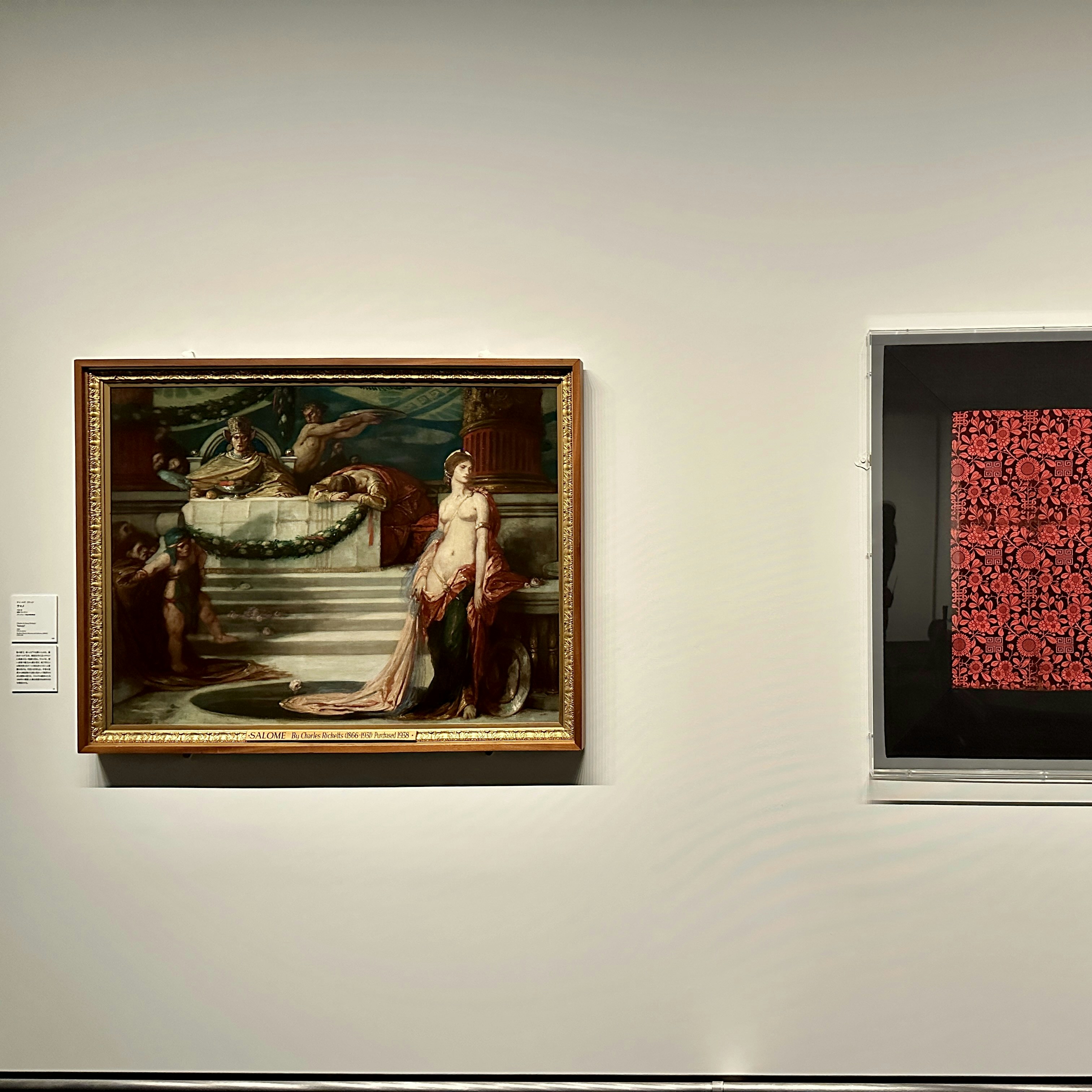

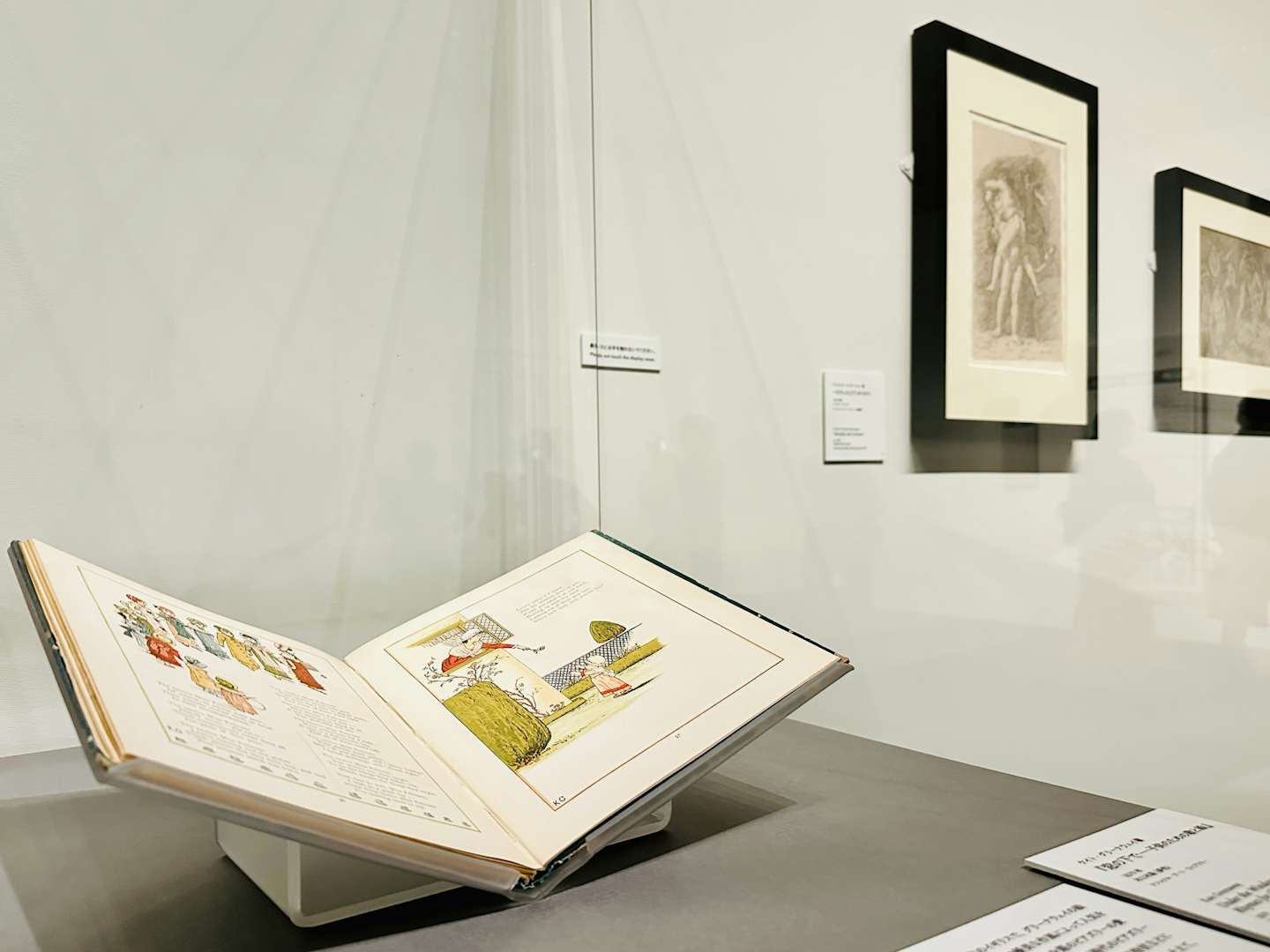

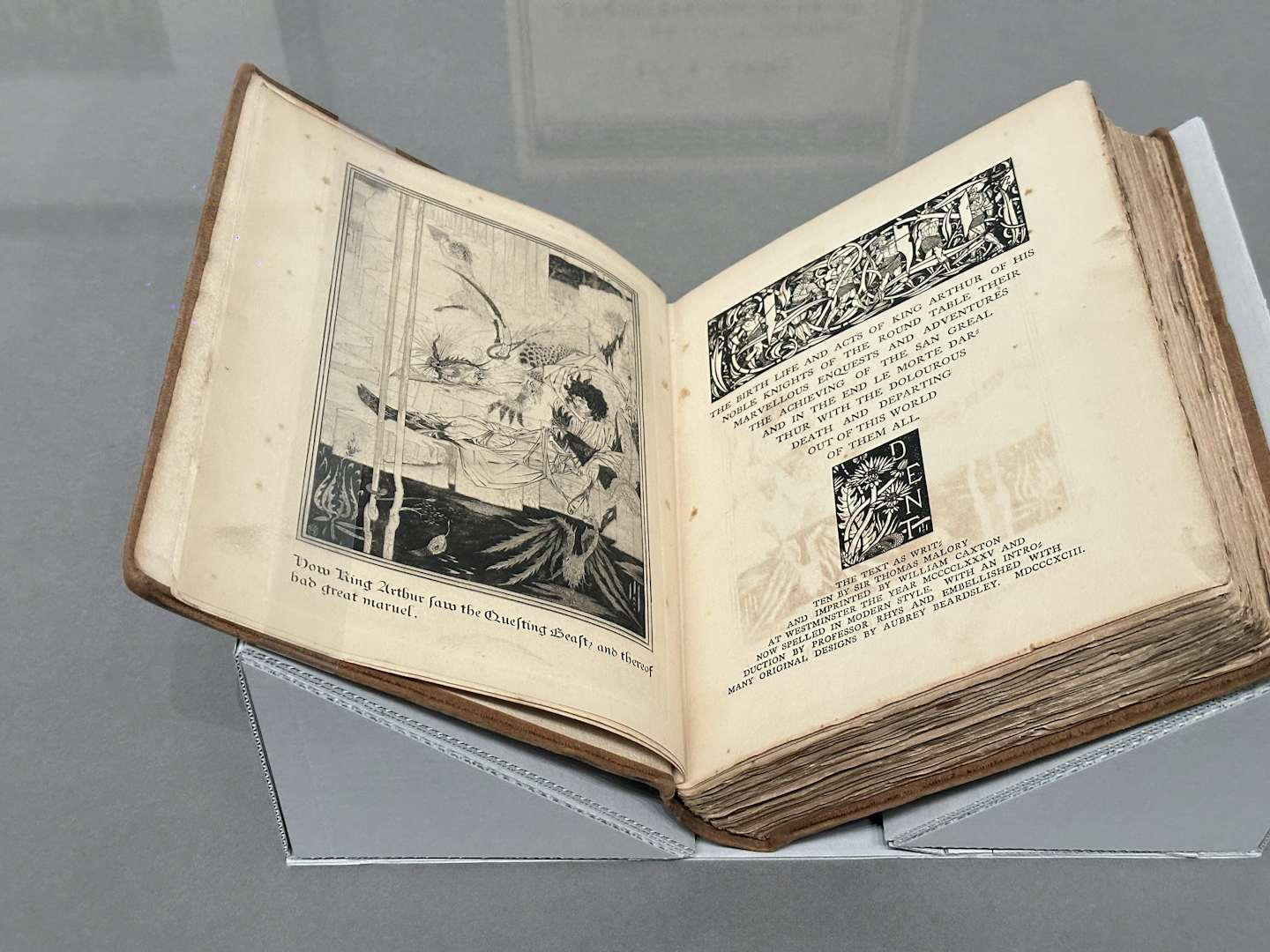

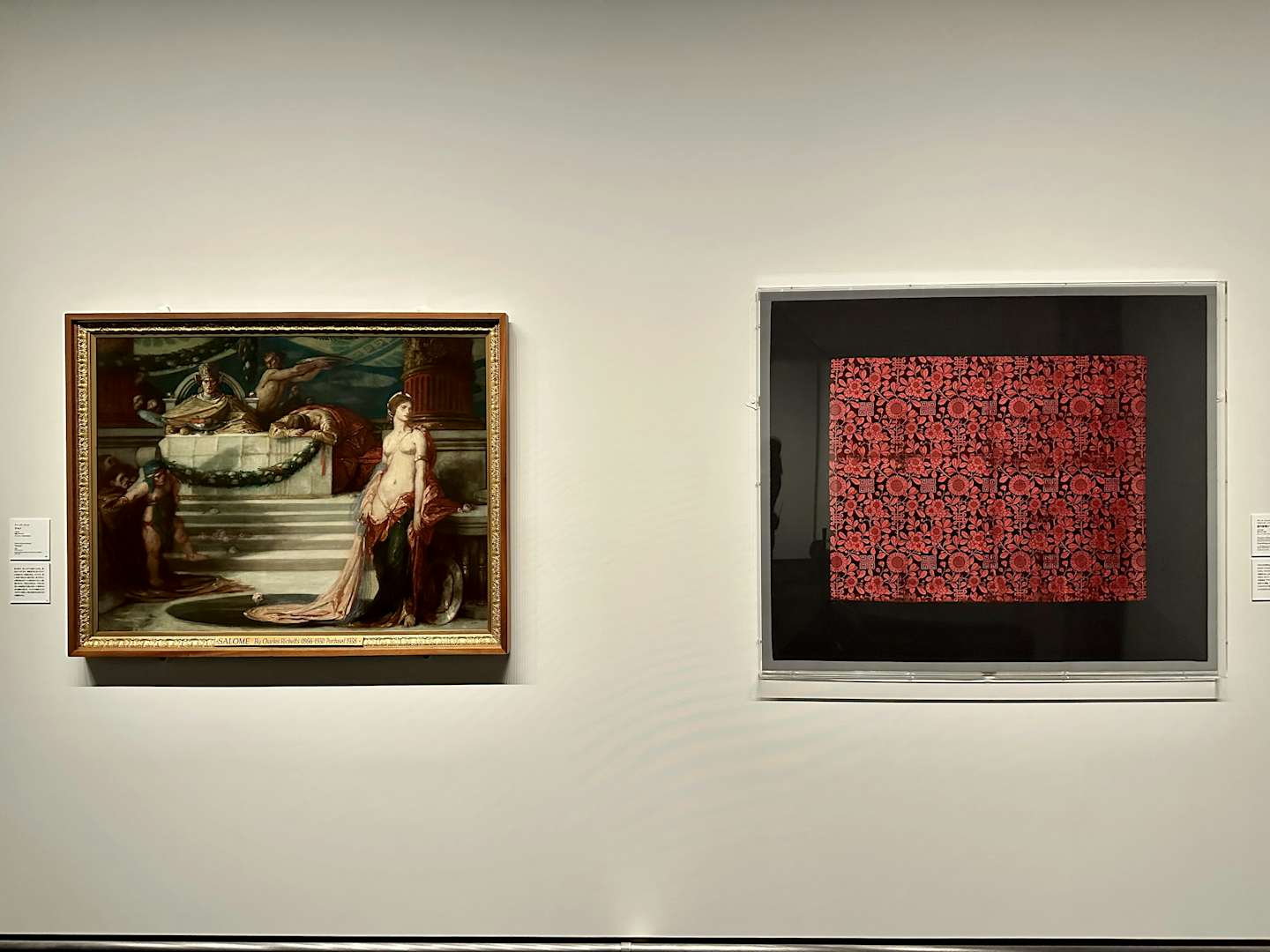

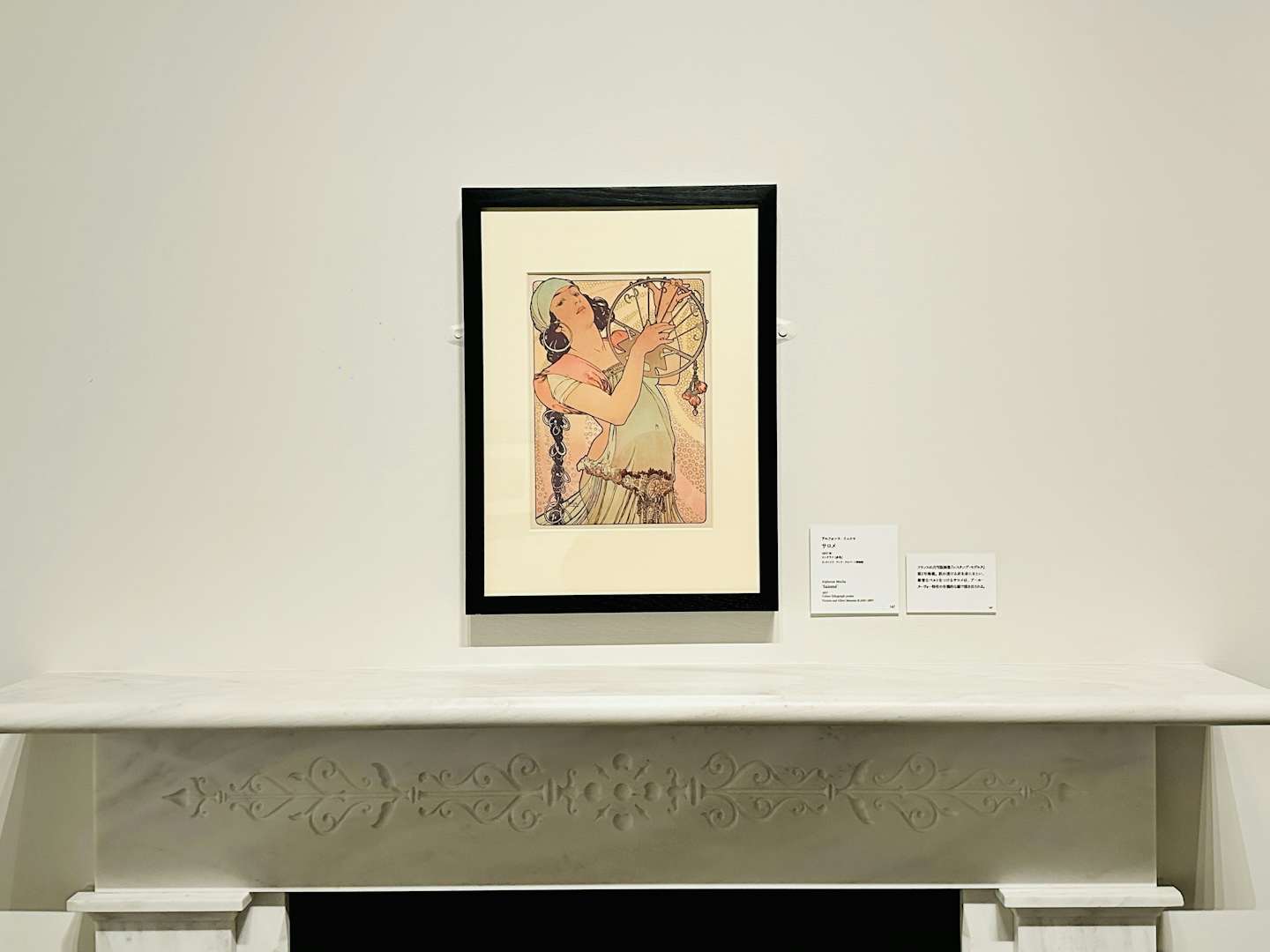

その後、20歳でマロリー著『アーサー王の死』の挿絵を受注したことをきっかけに画業に専念するようになったビアズリーは、オスカー・ワイルド著『サロメ』(1894)の挿絵で成功を収めることとなる。画家として成功したあとも、公的な画壇や特定の流派には属さず、昼間でも分厚いカーテンを閉めて外光を遮断し、蝋燭の灯かりのもとで制作活動を行い、完成前の作品はごく限られた親しい友以外には誰にも見せたがらなかったという。

25年という短い人生のなかで、1000点以上もの作品を残したビアズリー。本展はロンドンのヴィクトリア・アンド・アルバート博物館(V&A)との共同企画によって、その歩みをたどるものだ。

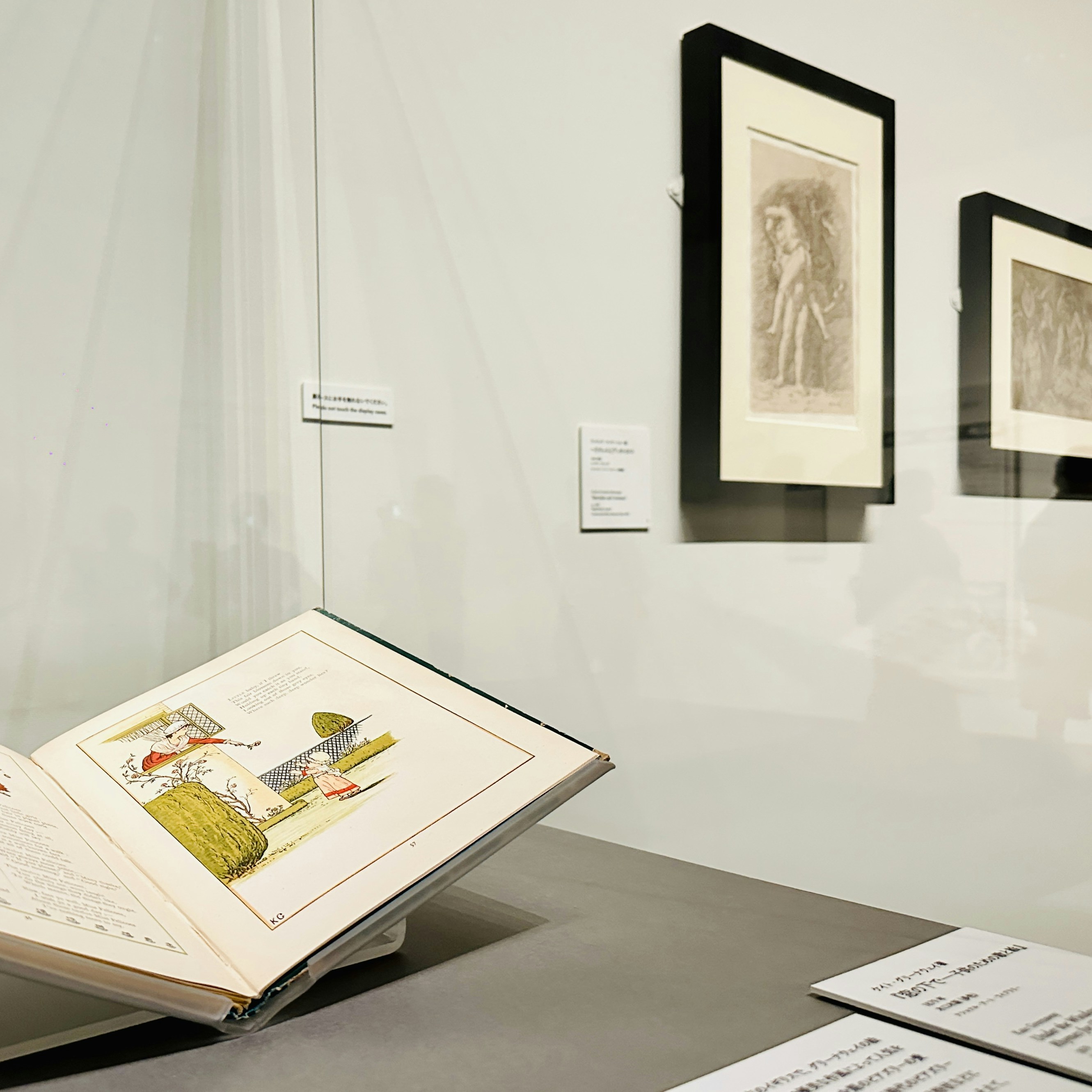

会場は「第1章 はじまり」「第2章 初期ビアズリー」「第3章 成功──『ビアズリーの時代』の到来」「第4章 ワイルドの『サロメ』」「第5章 制作の裏側」「第6章 成熟に向けて」の6章構成。初期から晩年までの挿絵や希少な直筆の素描に加え、彩色されたポスターや同時代の装飾など、約200点が並ぶ。