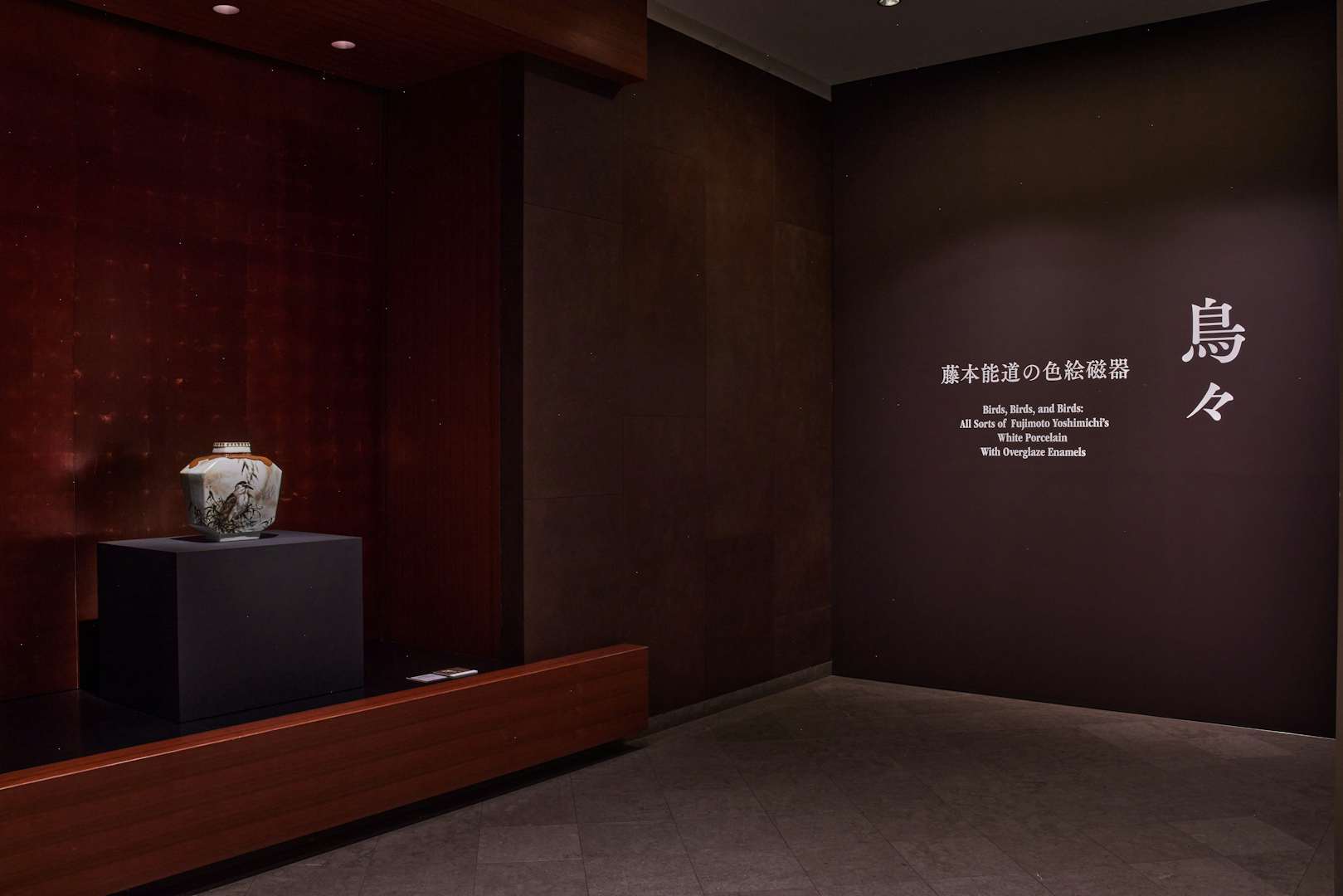

鳥が棲む色絵の世界。菊池寛実記念 智美術館で「鳥々 藤本能道の色絵磁器」展が開催中

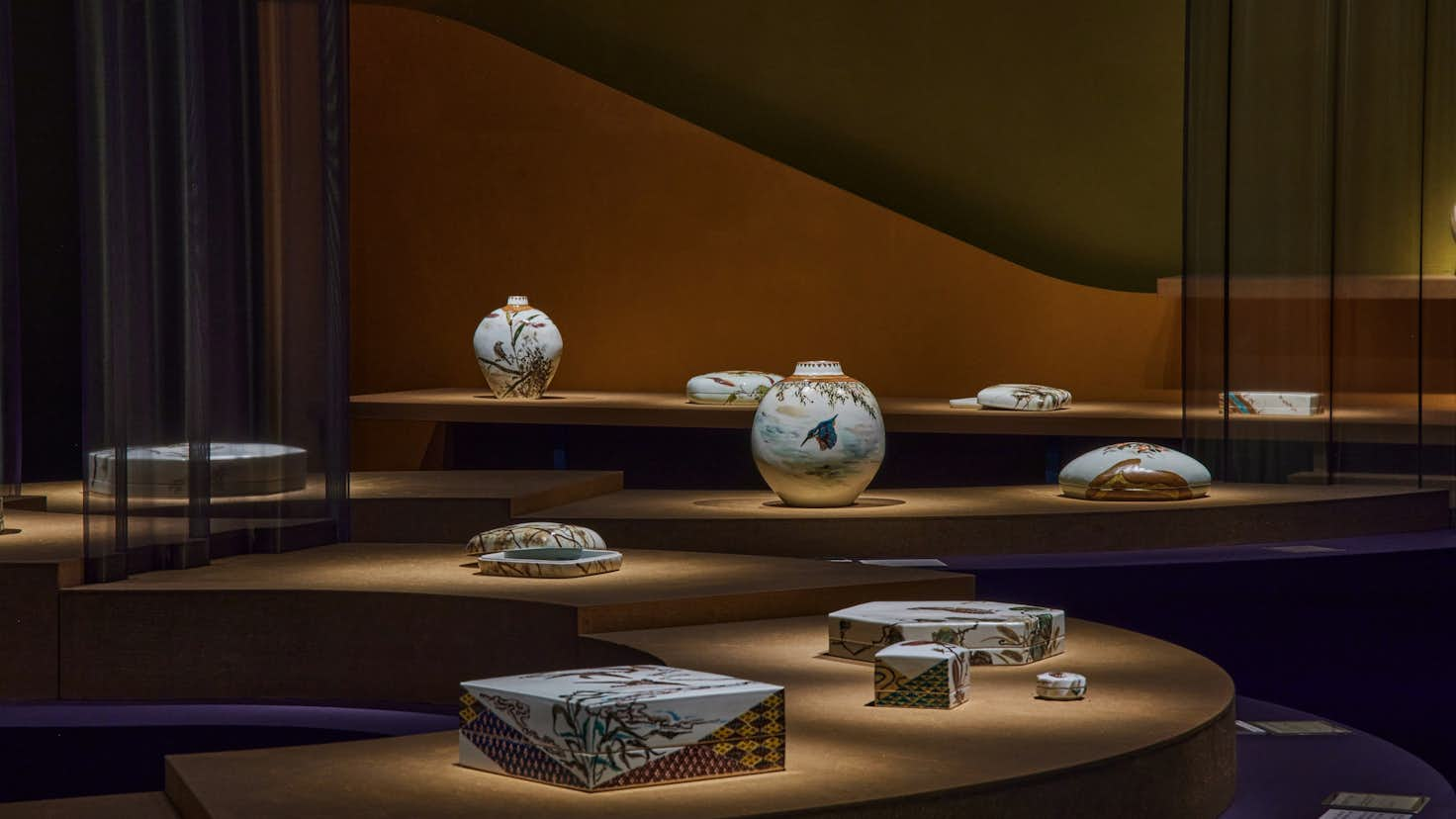

カワセミ、ウズラ、ヒヨドリ、雀、インコ、木の葉ずく。遠近感ある写実的な文様表現で、鳥のいる風景を白磁に描き出した藤本能道(1919~1992)。その表現の深化と技術の関係にせまる展覧会「鳥々 藤本能道の色絵磁器」展が、東京・虎ノ門にある菊池寛実記念 智美術館で開催されている。

色絵磁器とは白磁の上に色絵具で文様を描いたやきもののことを云う。藤本能道(ふじもと・よしみち、1919~1992)は、写実的で奥行のある色絵を追求し、1986年に色絵磁器の重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定された。平面的な文様ではなく、絵具の濃淡でモチーフを立体的に描き、そのモチーフの背景に水彩画のような淡い景色を表すことで器の奥へと広がる遠近感ある独自の色絵表現を生み出した。

東京美術学校(現・東京藝術大学)で工芸図案を学んだ藤本は、実技を身に着けるため卒業後に同じ敷地内に設置されていた文部省工芸技術講習所に入所し、後に色絵磁器で重要無形文化財保持者となる富本憲吉と加藤土師萌の指導を受け陶芸の道に進んだ。実家はやきものとかかわりがなく、1943年に講習所を卒業した後は、個人の制作を続けながら富本の助手、陶磁器デザイナー、あるいは指導者として、東京から岐阜、京都、和歌山、鹿児島など各地を転々としていく。京都市立美術大学(現・京都市立芸術大学)に勤務していた時代には走泥社やモダンアート協会に参加しオブジェ陶で注目されるも、1962年に東京藝術大学助教授に就任以降は、環境を整えながら徐々に色絵に専心していった。