藤田嗣治をこれからも語るために必要なこと。林洋子インタビュー

20世紀前半、海外で成功と挫折を経験した二人の画家、藤田嗣治(1886〜1968)と国吉康雄(1889〜1953)。その二人展として兵庫県立美術館で特別展「藤田嗣治×国吉康雄:二人のパラレル・キャリア―百年目の再会」が開催されるにあたり、藤田の研究者でもある同館館長の林洋子が、これまでの研究と、新たな研究の礎としての本展について語った。

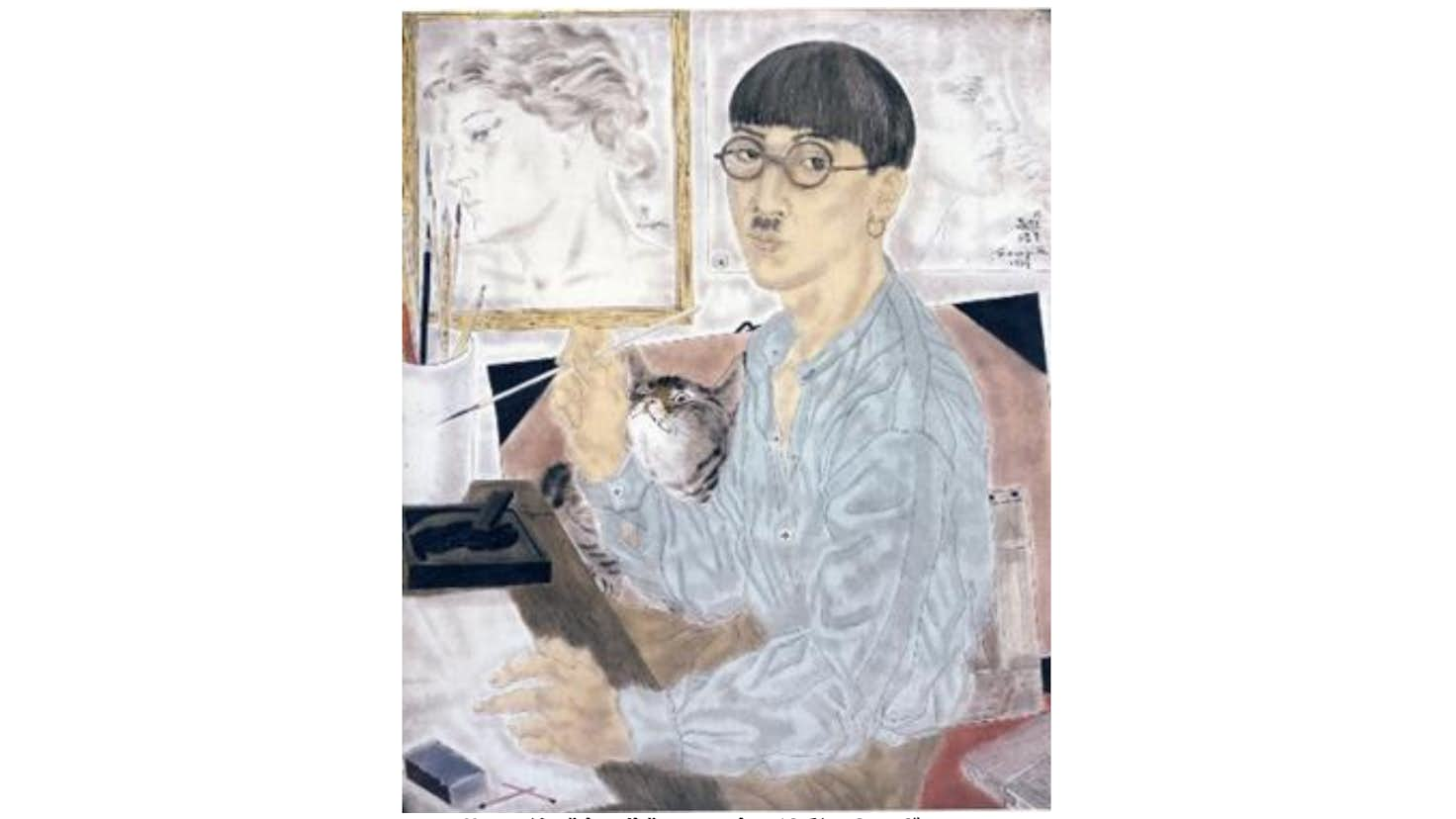

20世紀前半、海外で成功と挫折を経験した二人の画家、藤田嗣治(1886〜1968)と国吉康雄(1889〜1953)。ふたりがともにフランス・パリに滞在した1925年から100年目になることを機した特別展「藤田嗣治×国吉康雄:二人のパラレル・キャリア―百年目の再会」が、兵庫県立美術館で開催される。本展に際し、同館館長であり藤田嗣治の研究者でもある林洋子に、これまでの藤田研究について、そして新たな研究の礎としての本展について話を聞いた。

林洋子は藤田をどのように研究してきたか

──まず、林さんと藤田嗣治との出会いを教えてもらえますか。

1980年代後半、私は大学に入って美術史を勉強し始めたのですが、1988年から89年にかけて東京都庭園美術館で「東京・パリ友好都市提携記念 レオナール・フジタ展」が、また翌年には同じく庭園美術館で国吉康雄の展覧会「生誕100年記念 国吉康雄展 ニューヨークの憂愁」が開催されました。当時はバブル絶頂期であり、海外から多くの作品を借りてくることができる、いずれも潤沢な点数を見ることができた展覧会でした。学生時代にこの両展と出会えたことは、私のキャリアとっては大きなことでした。

80年代末当時、美術史を研究するには、日本人作家なら日本美術史、西洋人作家なら西洋美術史という区分が明白にありました。私にとっては藤田も国吉もその狭間にいるということがとても興味深かった。また、当時はパリでの「Japon Des Avant Gardes, 1910-1970」展(1986)、「ジャポニスム展」(1987)などの展覧会に直接関わられた高階秀爾先生や岡部あおみ先生らにも、直接話を聞く機会にも恵まれました。それも、この分野に惹かれる要因だったと思います。

加えて、国内ではまだ藤田の評価を正面からすることが難しかったなか、パリのギャラリーなどを巡っていると「日本人なら藤田を知っているだろう。私は会ったことがあるぞ」と頻繁に声をかけられました。当時はまだ彼が世を去って20年ほどだったので、彼が生きてパリで生活していたことを憶えている人も多かったわけです。そうした経緯で、藤田の研究を志すようになりました。

──当時は、いまでこそ多く語られるようになった藤田の戦争画についても、当時はタブー視されていたのではないでしょうか。

本格的な回顧展だった庭園美術館の「レオナール・フジタ展」でも、戦争期は外されていました。戦後40年ちょっとだと、戦争の傷はまだ生々しく、血が流れている状態だったということでしょうね。90年代ですら、「エコール・ド・パリ」をテーマにした講演会の場などで糾弾されたりもしました。「藤田は戦争に加担した芸術家なのに、なぜその話をしないんだ、隠蔽しているのか」みたいなことを言われてしまう。90年代、藤田を研究することは、世の中的には決して歓迎されることではなかったんです。

21世紀になって、こうした流れが次第に変わっていきます。2006年に東京国立近代美術館と京都国立近代美術館で開催された「生誕120年 藤田嗣治展 パリを魅了した異邦人」は、藤田の戦争画までが並んだ事実上初めての回顧展になっていましたし、2016年にはここ兵庫県立美術館などでも「生誕130年記念 藤田嗣治展 東と西を結ぶ絵画」が開催されました。そして没後50年となる2018年に「没後50年 藤田嗣治展」(東京、京都、パリ)が開かれることになるわけです。そのときになってようやく、監修者としてほぼ望み通りの仕事ができたと思いましたし、自身の研究活動にもひと区切りついたという思いでした。

生前の記憶がまだ色濃いと、作家はどうしても人物像で語られがちです。でも、その人物がどうだったかというより、作品そのものの話をしたいという気持ちを2008年に刊行した著作『藤田嗣治 作品をひらく–旅・手仕事・日本–』(名古屋大学出版会)のタイトルに込めたつもりです。