建築家・磯崎新の没後、国内初となる大規模回顧展「磯崎新:群島としての建築」。11月1日より水戸芸術館で開催

建築家・磯崎新の没後、国内初となる大規模回顧展「磯崎新:群島としての建築」が、茨城・水戸の水戸芸術館現代美術ギャラリーで開催される。会期は11月1日 ~ 2026年1月25日。

2022年末に逝去した建築家・磯崎新の没後、国内初となる大規模回顧展「磯崎新:群島としての建築」が、茨城・水戸の水戸芸術館現代美術ギャラリーで開催される。会期は11月1日 ~ 2026年1月25日。

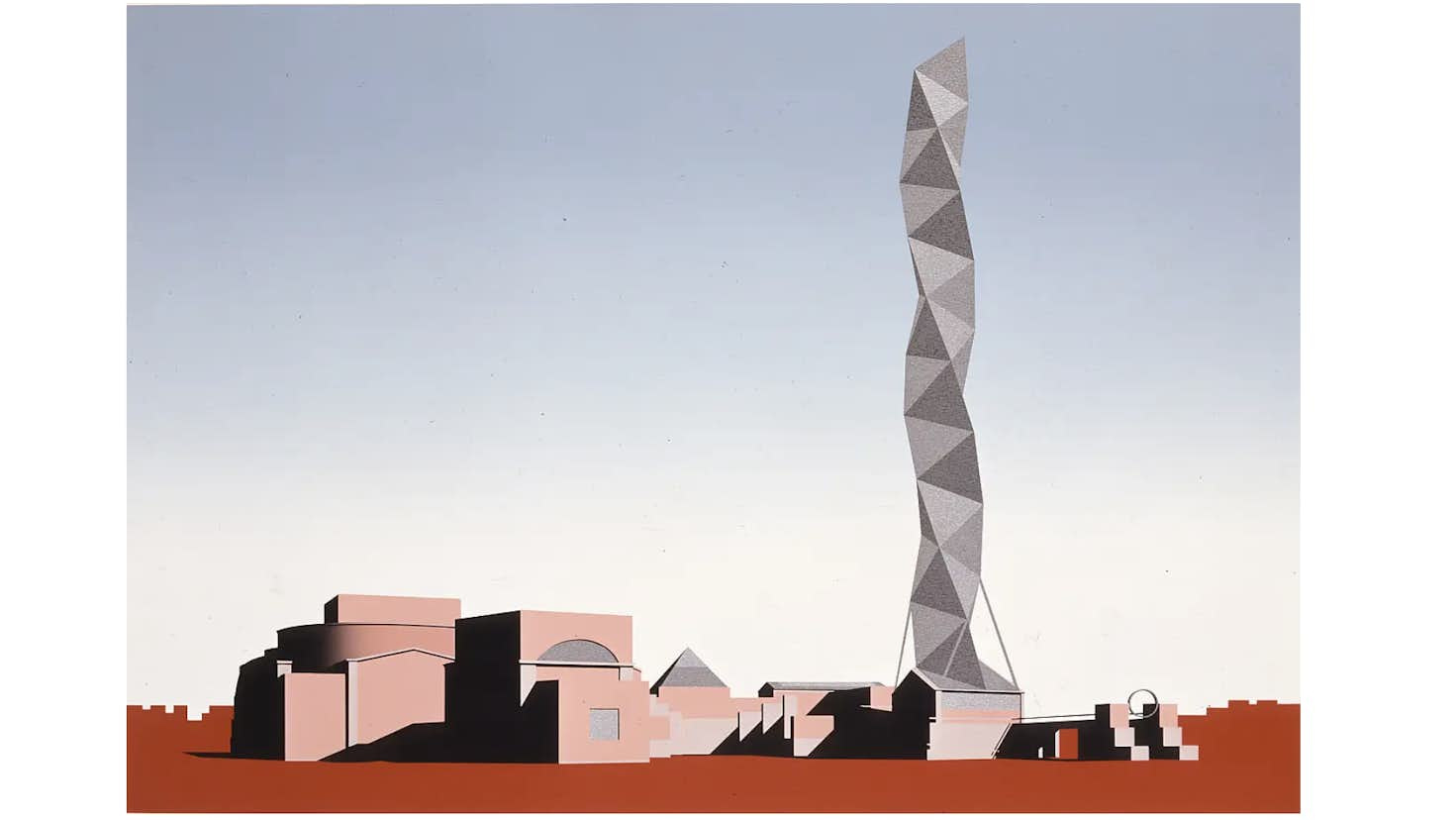

水戸芸術館の設計者でもある磯崎は、20世紀を代表する建築家のひとりと知られ、2019 年に建築界のノーベル賞と称されるプリツカー賞を受賞した。建築プロジェクトや都市計画にとどまらず、著作活動、芸術家や知識人とのコラボレーション、さらにはキュレトリアル・ワークを通じ、60年以上にわたり思想、美術、文化論や批評分野においても卓越した地位を確立している。

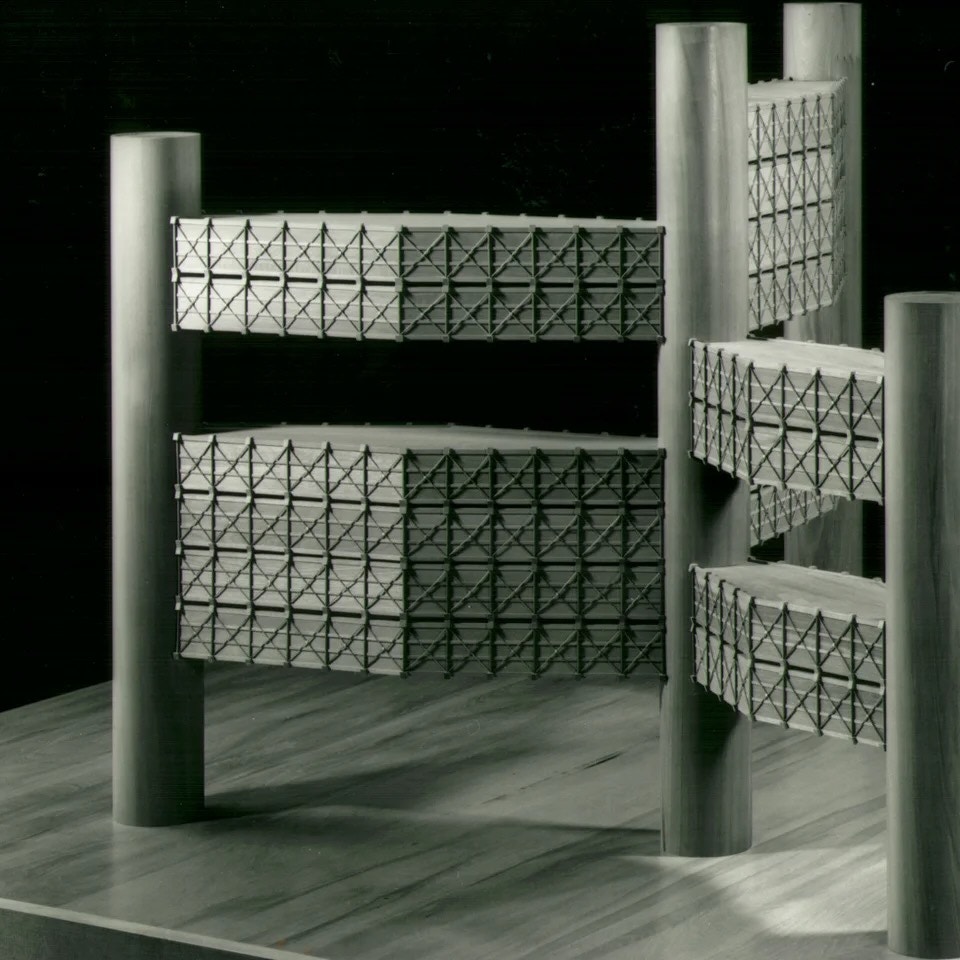

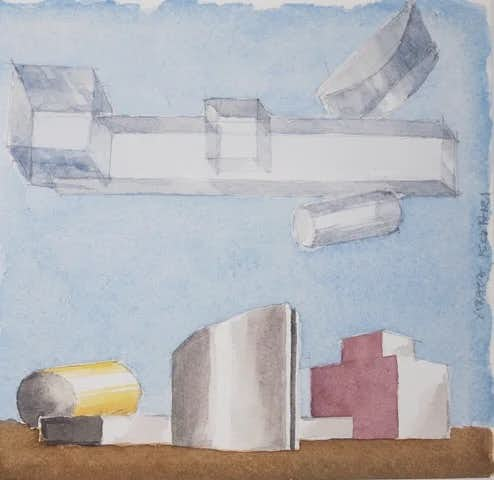

「群島としての建築」と題した本展では、こうした単一の領域にとどまらない磯崎の活動を「群島」の様に構成。「都市」「建築」「建築物」「フラックス・ストラクチャー」「テンタティブ・フォーム」「建築外(美術)」をキーワードに、建築模型、図面、スケッチ、インスタレーション、映像、版画、水彩画などの様々なメディアを通じて、磯崎の軌跡を辿るとともに、自身が設計した水戸芸術館を舞台に、建築の枠を超えた磯崎の活動を俯瞰的に紹介するものとなる。