諏訪敦が語る、人間の「うつくしさ」とは何か

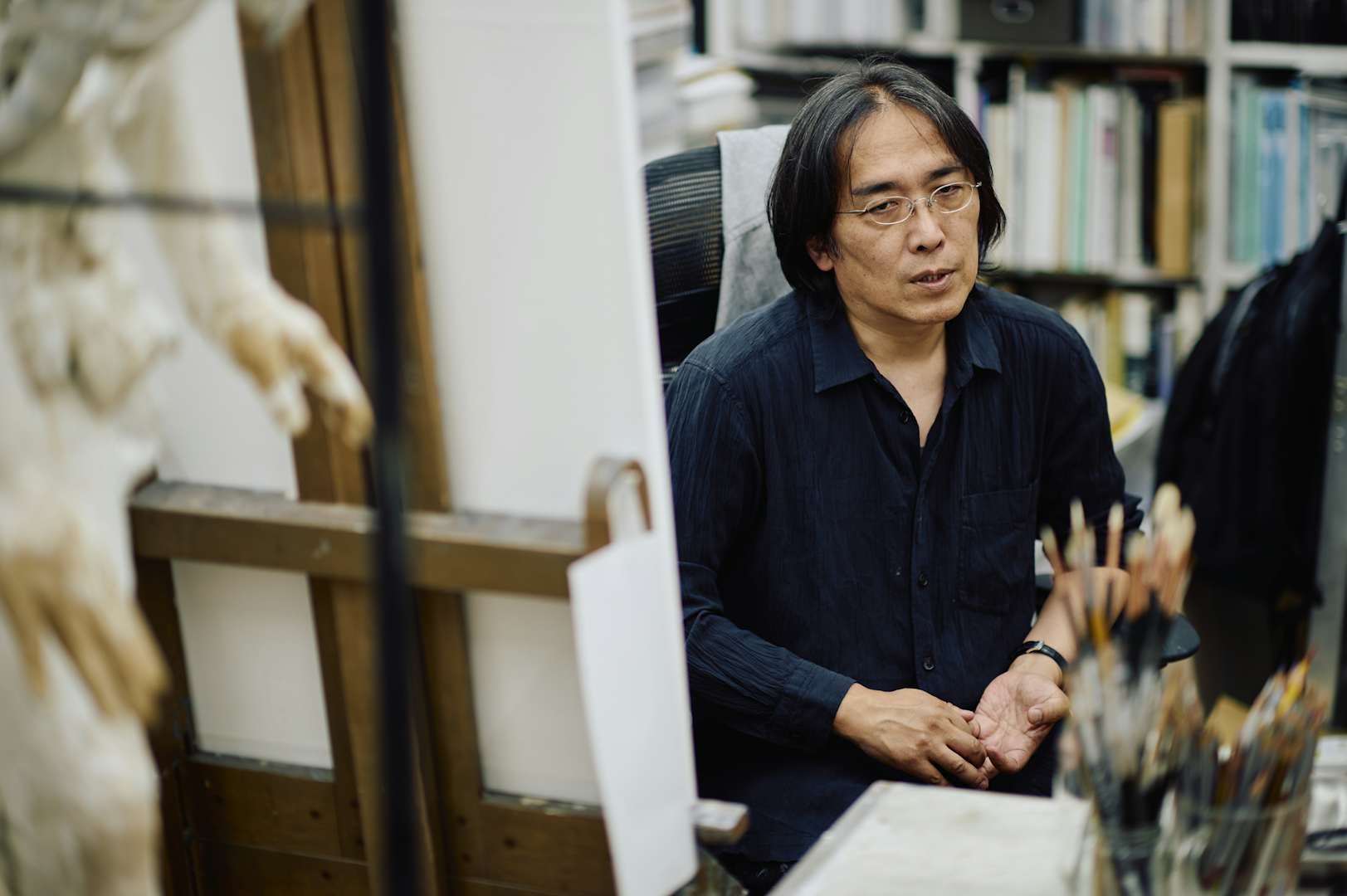

寺田倉庫のWHAT MUSEUMで開催される「諏訪敦|きみはうつくしい」。現代日本の絵画におけるリアリズムを牽引する画家にとって、3年ぶりとなる大規模個展に際し、画家のアトリエでインタビューを実施した。

──今回の個展では、新作だけではなく、2011年に個展の開催と同名の作品集が発売された「どうせなにもみえない」(Can't See Anything Anyway)シリーズをはじめ、ここ20年ほどの諏訪さんの仕事がまとまって紹介されます。その理由としては、現在に至る大きなひとつの流れを見てもらいたいという思いがあるのでしょうか?

そこは違っていて、まず今回の個展は、府中市美術館で開催した個展「諏訪敦 眼窩裏の火事」(2023)を見たWHAT MUSEUMの方からご相談をいただいたのがきっかけでした。

そもそもあの個展は府中市美術館の学芸員(鎌田亨)による企画で、予想外に大きな反響があり、巡回展を希望する声が後にあがってきました。いっぽう僕はといえば自分の制作に対してつねに悲観的なので、展覧会をするたびに「これで終わりかもしれないな」と思っているのです。だから準備段階で巡回展などを自分から提案するようなことはありませんでした。

いままでの展覧会は学芸員発案の企画を受け、それに対して僕が何をしたいのか、展示構成を自分で決めていました。なぜならば、リアリズム絵画は一見、造形的に発展性のない「進化を諦めている表現」と見做されがちなので、同時代に発信する価値があるのか疑われてしまう残念さがある。ゆえに、「他者からどう見られるか」について過剰に気にしていたところがあったのです。しかし、自分のことは自分が語るより、他人のほうが的確に見ていることもありますよね。だから今回の個展を引き受けるにあたり、WHAT MUSEUM内の学芸チームに加えて、僕が推薦する外部のキュレーターと協働させてほしいと申し出たのです。展示構成について、エゴイスティックな介入は最小限にし、全面的に委ねるという経験をしたかったからです。なので、自分の展示なのに客体化して眺めている気分もあります。

もうひとつのモチベーションとしては、僕の代表的なプロジェクト型の代表作と目されている、舞踏家・大野一雄さんのシリーズや「棄民」シリーズの主要作品をリストから外すこと。つまり回顧展ではなく、これまで大部分を占めてきた、精密でハイパーリアルな作品と、近年増えつつある、よりペインタリーで動的なスタイルといった、ふたつの作風が共存している僕のアクチュアルな状態を観ていただきたかったわけです。

──今回、その外部キュレーターに宮本武典さんを選ばれましたね。その理由はなぜですか?

宮本さんに依頼した理由は、彼はキャリアの初期に東北芸術工科大学で「舟越桂 自分の顔に語る 他人の顔に聴く」(2007)や「曺徳鉉 Flashback」(2009)、「向井山朋子 夜想曲」(2011)などの印象的な展覧会を企画されてきた。繊細で丁寧な、物語を紡ぎ出す特別な才能とその手つきに注目し続けていて、一緒にやりたいなと。本展のプランを話し合うなかで、活かせたアイデアもあれば、没になったコンセプトもあります。

昨今は学芸員のみならず、アーティストや批評家によるキュレーションも目にしますが、その行為が作家性を帯びるなかで、する側とされる側の間にある種の権力構造が目につくこともあります。僕は誰かにキュレーションをお願いしたとして、彼の見方を基本的に肯定し、その状況を楽しむということを自分に言い聞かせました。