「刀剣乱舞」が学芸員を救う? 文化財保存・研究の新たな可能性

ゲームを起点に、メディアを横断して展開されている人気コンテンツ「刀剣乱舞ONLINE」。これを起点とする学芸員研究支援事業が存在することをご存知だろうか。

聞き手・文=橋爪勇介(ウェブ版「美術手帖」編集長)

今年でスタートから10年を迎え、ダウンロード数1400万人を誇る「刀剣乱舞ONLINE」(以下、刀剣乱舞)。日本の名刀を擬人化させることで多くのファンを魅了するこの人気コンテンツが、学芸員の研究支援に乗り出した。

「刀剣乱舞」の原作を担当する株式会社ニトロプラスは、これまでも名刀「蛍丸」(鎌倉時代につくられたとされ、1931年に旧国宝に指定されるも第二次大戦時に行方不明になった)の復元再生など個別の案件に寄付金を拠出するなど、刀剣文化支援に取り組んできた。その取り組みを制度として整え、今年3月に設立されたのが一般社団法人刀剣文化研究保全機構だ。

同機構の原資は、刀剣乱舞初のサブスクリプションサービス「本丸刀剣保存会」(月額880円、年額8800円)による売上からの寄付。これをもとに機構の運営費、事業費を賄う。その事業のなかでも、特筆すべきが学芸員を対象とした調査研究助成だ。この仕組みはなぜ生まれ、何を狙うのか? ニトロプラス代表の小坂崇氣と、同機構執行理事を務める橋本麻里に話を聞いた。

刀剣乱舞が変えた刀剣人気

──ニトロプラス、あるいは小坂さんはこれまでも焼失した刀剣の復元などに寄付金を拠出されるなど、「刀剣乱舞」原作にとどまらない刀剣にコミットする姿勢を見せてきました。その理由からお聞かせください。

小坂 10年前にDMM GAMESさんと「刀剣乱舞ONLINE」を立ち上げたとき、ソーシャルゲーム(ソシャゲ)はガチャ全盛の時代でした。いっぽうで、その射倖心を煽るシステムが嫌いな人も多かった。ただソシャゲには可能性があるし、自分達でも勉強しながら社風にマッチしたものをやろうと考えたときに、刀剣乱舞ディレクターの小鞠(こまり)が「日本刀はどうですか」と提案してくれた。小鞠は美術館・博物館を巡るのが大好きで、ある博物館でカップルを見かけたことがあった。それまではさほど興味を示さなかった女性の方が、刀剣のコーナーに入った瞬間に「綺麗!」とテンションが上がっていたそうなんです。その話を聞いて、「これはもしかしたらチャンスがあるかもしれない」と、日本刀を調べ始めたのが最初でした。

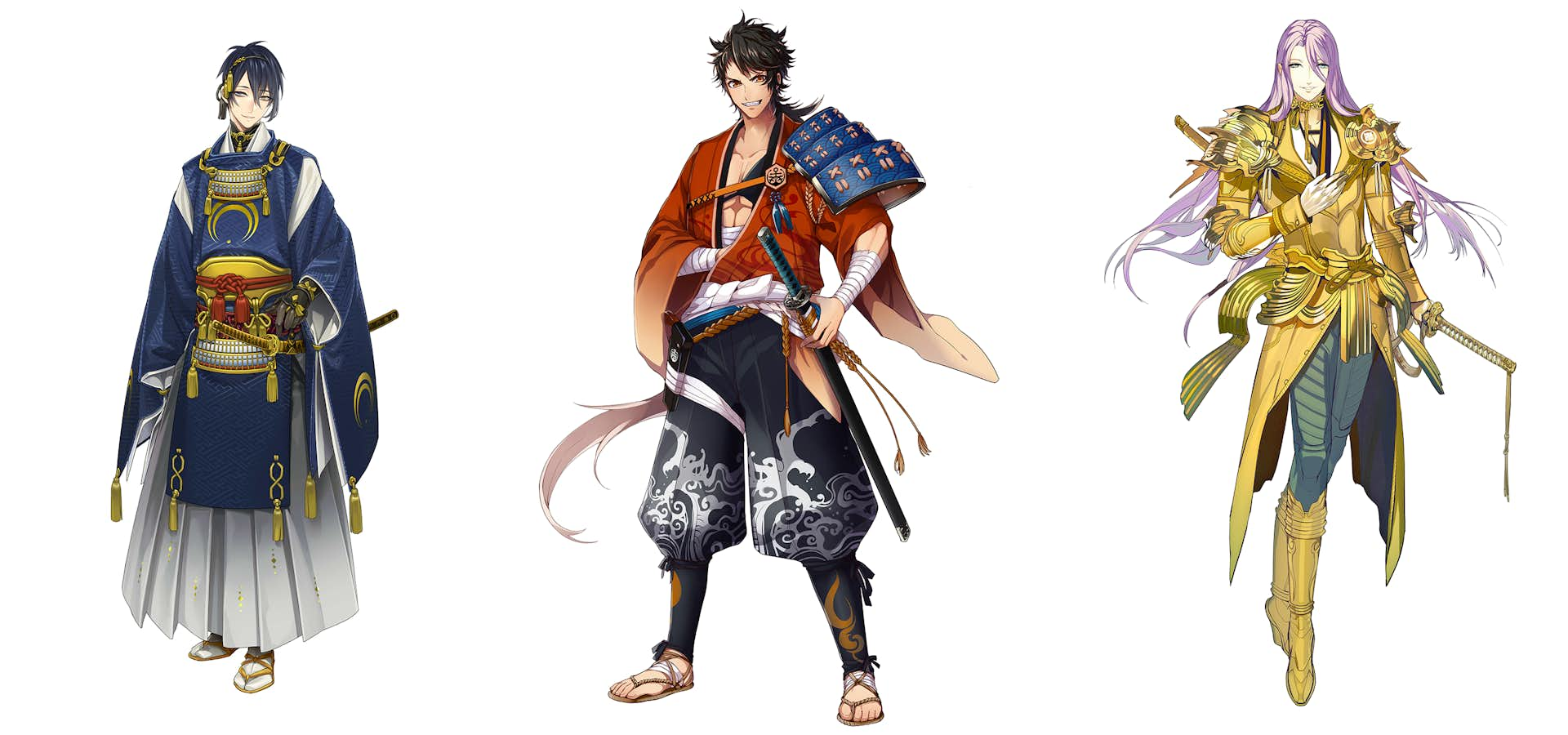

「刀剣乱舞ONLINE」より(DMM GAMES/NITRO PLUS)

©︎2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS

僕はそれまで日本刀について全然知らなくて、「斬鉄剣(編集部注:マンガやアニメに登場する「なんでも切れる刀」)って本当にあるのかな?」と思っていたくらいでした(笑)。でも研究していくうちに面白くなってきて、実際に刀を見に行きもしました。日本では古来より三種の神器に草薙剣があるように、刀剣は日本人の精神と深く結びついています。

日本刀は褒美や儀式的なものとしても重要視され、日本人の美意識とも通じてきた。そのような存在なのに、博物館での人気は年々縮小傾向にあったそうです。国宝のなかでも一番数が多いジャンルにもかかわらず、です。そこで、もしかしたら僕らが応援できることがあるのではないかと思いました。「刀剣乱舞」がヒットすれば、美術館・博物館に本物の日本刀を見に行く方が増え、そして「綺麗!」と感動してくれるかもしれない。そうすれば今まで刀剣を大切に保存されてこられた方々に恩返しもできるのではないか、と密かに考えていました。

みんなで刀剣研究を支援

──いまや刀剣コーナーや刀剣をテーマにした展覧会は大人気です。ゲームが行動変容を起こした。そうした間接的な支援はすでにやってきたなかで、新たに刀研機構(一般社団法人 刀剣文化研究保全機構)を設立することで直接的な支援をスタートさせた。それはなぜですか?

小坂 これまで、消失した蛍丸の復元プロジェクトをはじめ、様々な案件を個人的な裁量で支援してきました。でもそれはあくまで僕の気持ちがそう向かったからです。支援したい気持ちはあっても、その度合いも、置かれている状況も人それぞれ。もちろん「刀剣乱舞」のゲームにのみ興味をお持ちの方もいらっしゃいます。そして、「刀剣乱舞」はゲームですので、以前から課題であった利便性を向上させるサービスとしてサブスクリプションを導入し提供しています。しかしながら、その先で「刀剣乱舞」がつなぐ世界が広がるようにと考え取り組んだ結果が「刀研機構」というかたちです。これからの世の中、間接的にでも関わることで広がるリアルが心と体に豊かさをあたえてくれると感じているからです。

「刀剣乱舞ONLINE」より(DMM GAMES/NITRO PLUS)

©︎2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS

──推し活の延長線上に刀剣保存があると。ではその原資をどのように使っていくのか。具体的な助成事業について教えてください。

小坂 当初は刀剣を所有する美術館・博物館に寄付したり、大学に寄附講座をつくることなども考えていました。しかし学芸員の声を聞くなかで、例えば刀剣研究をしたくてもその予算のないことが大きな課題となっていることがわかった。であれば、そうした研究をきちんと応援できるような仕組みをつくればいいのではないかとなったのです。

橋本 人文学、社会科学から自然科学まですべての分野にわたって、あらゆる「学術研究」を発展させることを目的とする科学研究費助成事業が、いわゆる科研費です。ですが多くの美術館・博物館は研究機関認定を受けていないため、これらの館に所属する学芸員も研究者番号を附されず、科研費の応募資格が得られません。研究機関認定を受けるためには、超えなければならないハードルが多く、これも簡単なことではない。といって潤沢な研究予算を確保できている館は多くはなく、スタッフは館長と学芸員がそれぞれ1人、学芸員が事務まで担っている、というミュージアムが珍しくないことは、ご存知の通りです。

その状況を少しでも変えていくため、我々の助成事業は、応募資格を「研究者番号を持たない(科研費の申請ができない)美術館・博物館職員」に限ることにしました。正規・非正規も問いませんし、研究職ではなく行政職であってもいい。ポーラ美術振興財団や出光美術館助成事業部が美術館・博物館の学芸員向けの調査・研究助成をされているので、そういった先例も参考にさせていただきながら、科研費の行き届かない領域をフォローする仕組みを構築しました。

もちろん「刀剣乱舞」発なので刀剣に関わる研究であることが前提ですが、それでも美術史学、歴史学、考古学を対象とすることで、なるべく広い領域の方々に応募していただけるようにしました。

──実際の助成金額は?

橋本 刀剣乱舞のサブスクリプションの原資次第なのですが、足りない部分は小坂自ら出資することで、上限200万円で10組まで助成できる体制を整えました。

小坂 僕もドキドキしながら始めた取り組みです。公益性のある一般社団法人というかたちでしっかりと運営していくことが、ユーザーの懸念を軽減できるのではと思っています。また理事会には日本博物館協会専務理事の半田昌之さんや、致道博物館館長の酒井忠順さんにもご参加いただくことで、信頼性を担保しています。いずれは公益財団法人化したいですね。

橋本 調査研究助成のほかに刀剣等の修復・新作に関する助成、また文化資源や学術資源の利活用に関する調査研究については、機構が主体となって行っていくつもりです。小坂も申し上げた通り、刀剣乱舞は日本の文化資源をリソースに立ち上がったものなので、文化資源・学術資源とコンテンツ産業をつなぐ仕組み、またそこで得られた利益を、文化資源・学術資源のホルダーに還元する仕組みを研究していきたい。できれば我々だけでなく、多様な領域の方々と協働したいですし、役所的な用語で言えば「産業創造」も視野に入れて進めていければと思います。

──お話を聞いていると、よりサステナブルな文化支援だという印象です。

小坂 刀剣保全と文化資源の活用はすでにやってきたこととも重なりますが、学術研究の支援はできていませんでした。我々も日々、刀剣の研究をしていますが、自分たちだけではなくて様々な方が担ってくだされば刀剣の解像度はさらに高くなるし、結果的にキャラクターの精度が上がったり、面白いエピソードがつくれるようにもなります。

橋本 実際、刀剣の学術的な研究は、まだまだこれから、という部分が多い。刀剣を専門とする研究者も非常に数が少なく、研究の継承が問題になっています。そうした領域への後押しにもなればと考えています。

──ユーザーからの反響はいかがですか?

橋本 サブスクは3月28日に始まりましたが、ポジティブな反応がほとんどです。刀研機構の立ち上げに意義を感じてサブスクに入った、というお声も多く伺っています。

小坂 「刀剣乱舞に人生を救われた」という声をいただくこともあり、恐れ多いことです。

橋本 ゲームだけではない楽しみ──例えば美術館・博物館に行くようになったとか、着物を着るようになったとか──を刀剣乱舞を介して見つけたという方もたくさんいらっしゃいますよね。

小坂 刀剣乱舞を機に学芸員の道に進まれた方もいらっしゃると伺っています。刀剣業界が元気になればなるほど、刀剣乱舞を末長く続けることができる状況になる。まさにwin-winだなと思います。

橋本 ふくやま美術館館長の原田一敏さんを審査委員長とする、学識経験者による厳正な審査を経て採択された研究は、最終的に機構が刊行する研究誌上で発表していただきます。これはどなたにもお読みいただけるよう、印刷物だけでなくダウンロード版も用意する予定です。またこの研究誌では論文の公募を行い、査読誌として育てていきたいとも考えています。そして研究の成果発表会を公開で実施することで、助成を受けた学芸員に支援者、つまりゲームユーザーの姿が見え、ゲームユーザーにも研究支援の実感を持っていただけるようなかたちに持っていきたい。学芸員にとっても、展示に足を運んでもらうのとはまた違うモチベーションにつながると思います。ぜひ多くの方に応募いただければうれしいです。

©︎2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS