いま、いかに美術批評はその場を得るのか

アーティストであり、2019年より京都にてアートスペース「浄土複合」をディレクションする池田剛介が語る、美術批評の現在地、そしてそのサヴァイブの方法とは?

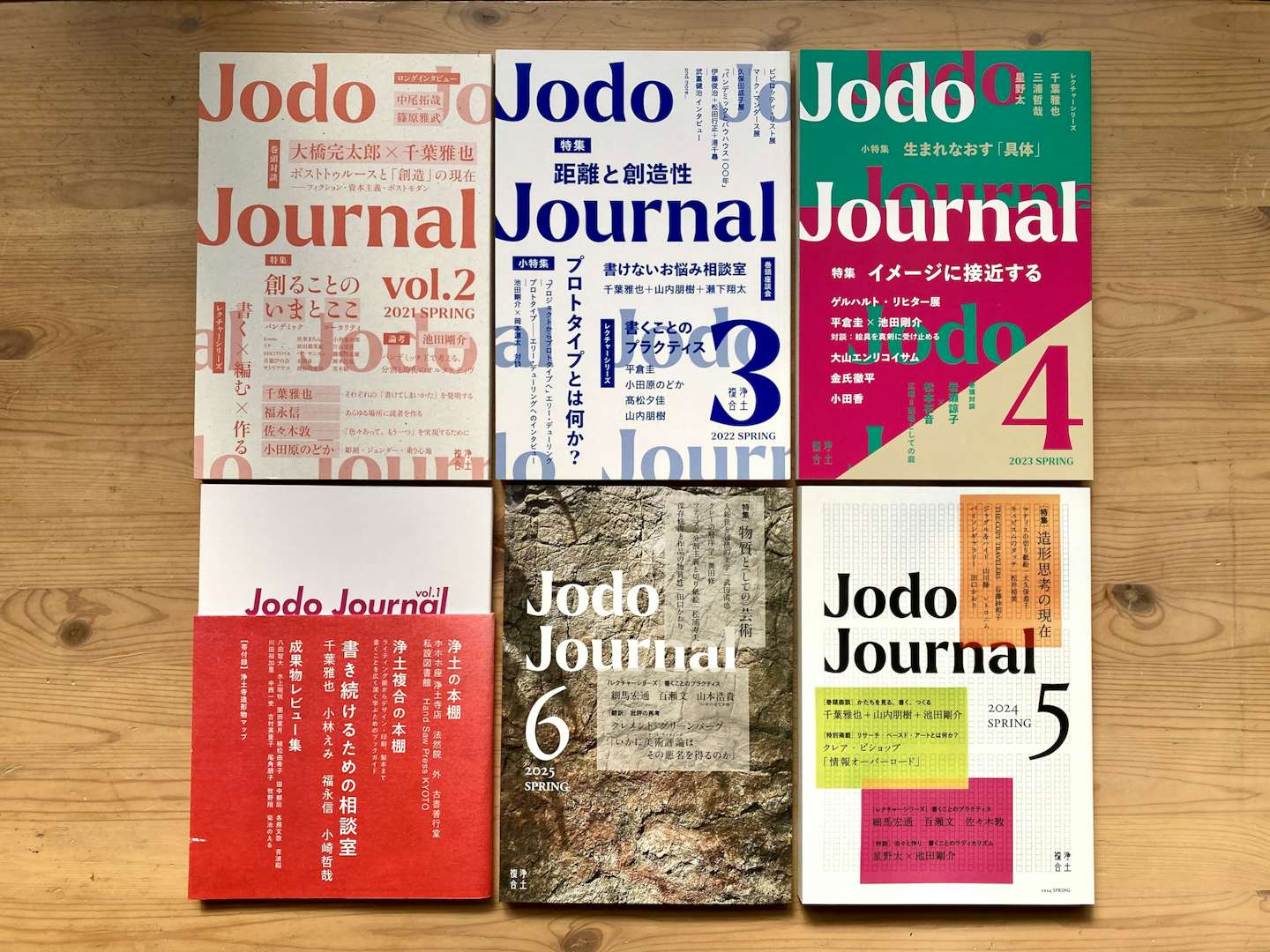

先日、大きな茶色のダンボール箱が5つほど届いた。尋常ではない重さの箱の中には、この茶色の塊から一片がスライスされたかのような、A5サイズで1センチほどの厚みの物体がぎっしり詰まっている。私が京都で運営するアートスペース「浄土複合」で刊行している芸術誌『Jodo Journal』の新刊である。年に一度の刊行で今回が6号目、創刊から6年続いていることになる。

画像提供=筆者

『Jodo Journal』は批評誌とは名乗っていないものの、アートをひとつの軸として批評的な観点をもって編集を行なっている自負はある。私自身、批評的な文章の執筆を行なってきているが、その主な媒体は人文系の批評誌や、出版社のウェブマガジンなどであり、アートを専門とするメディアでは、ごく稀に展覧会評や書評のような短文を書く程度である。アートメディアでは、まとまった量の文章、特に批評的な文章を書く場がほとんどない、という状況が長く続いている。

こうした現状において、アートをめぐる批評的な場を作ることと同時に、単に旧来的な批評という枠組みに固執するのではなく、批評のありようを新たに再編成したいというモチベーションもあった。アートに限らず、いわゆる「批評」の書き手は男性に偏っており、その閉鎖性は明らかなように感じられた。より開かれた仕方で、その枠組みをつくり直す必要があり、その中で旧来的な批評が変化しても構わないし、むしろ変化すべきだと考えている。以下で記すのは、これからの批評のありようを考えるうえで、ヒントになると思われる書物や論稿のガイドである。